第54回午後第15問の類似問題

第41回午前:第39問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の就労支援で適切でないのはどれか。 ア.障害者職業センターで評価を受ける。イ.援護寮を見学する。ウ.作業療法士が就職先を紹介する。エ.通院患者リハビリテーション事業を紹介する。オ.ハローワークの障害者窓口で相談する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第17問

45歳の男性。統合失調症。20年間の入院の後、退院してグループホームに入居することになった。作業療法士は患者の強みとしての性格、才能、希望、環境について、日常生活、経済的事項、仕事などの項目に分けて本人と一緒に確認・文章化し、患者の言葉を用いて退院後の目標を立てた。本アセスメントの根拠となるモデルはどれか。

1: ICFモデル

2: 人間作業モデル

3: ストレングスモデル

4: 脆弱性-ストレスモデル

5: CMOP〈Canadian Model of Occupational Performance〉

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第88問

認知症患者に対する作業療法上の留意点として適切なのはどれか。

1: 快・不快などの感情的体験も忘れやすい。

2: 不穏になった場合には説得を繰り返す。

3: 新たに動作や行為を習得できない。

4: 本人の自尊心を尊重することは有用である。

5: 午後の方が作業能率は高まりやすい。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

80代の女性。息子の家族と同居。孫の名前を忘れる、日付がわからない、居眠りする、洗濯や掃除を完了せず放置するなどのエピソードが頻繁にあり受診したところ、Alzheimer型認知症と診断され作業療法の指示が出た。介入で適切なのはどれか。

1: 家事はできるだけ減らすよう指導する。

2: 家事を複数同時に行わないよう指導する。

3: 休憩を今まで以上に多く取るよう指導する。

4: 「今日は何月何日ですか」と家族に尋ねさせる。

5: 「お孫さんの名前はなんでしたか」と毎回聞く。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第10問

65歳の男性。多系統萎縮症。日常生活活動では一部に介助を要するが、明らかな廃用症候群はみられない。最近、起床して布団から立ち上がるときに、ふらつきを強く感じるようになった。ふらつきの原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 運動麻痺

2: 視覚障害

3: アテトーゼ

4: 協調運動障害

5: 起立性低血圧

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

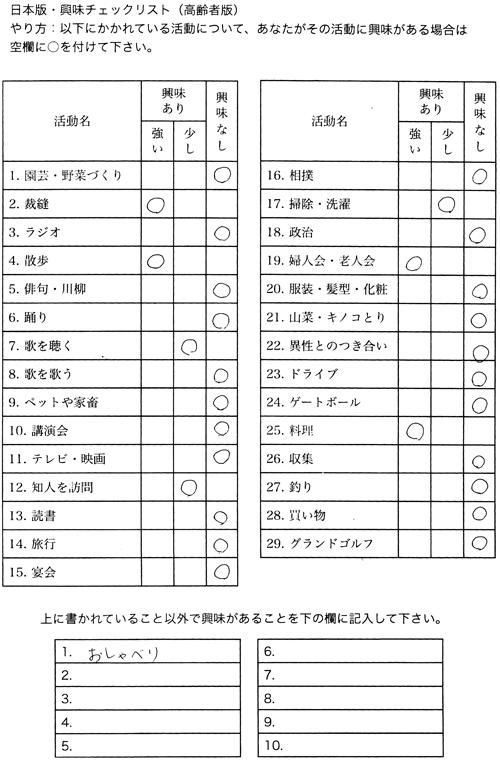

88歳の女性。自営の商店や家事は息子夫婦に譲り、たまに店番をして過ごしていた。3か月前に転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは、見守りによるT字杖歩行と入浴の介助以外は自立して自宅退院した。退院時のHDS-Rは22点と見当識と記憶障害を認めたが、日常の生活で問題行動はみられなかった。要支援2と認定され、通所リハビリテーションを利用することとなった。興味チェックリスト(高齢者版)の結果を示す。この対象者の作業療法目標として適切なのはどれか。

1: 園芸・野菜づくりを導入してできた野菜で料理を行う。

2: グループの中で裁縫をしながら仲間づくりを促す。

3: 掃除・洗濯を含めた主婦の役割を再獲得する。

4: カラオケなどへの参加を促して趣味を広げる。

5: 旅行などの外出で応用歩行を習得する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第77問

精神分裂病(統合失調症)の作業療法の初回面接で適切でないのはどれか。 ア.病棟での日常生活状況を聞く。イ.作業療法参加の動機を確認する。ウ.作業療法に対する希望を聞く。エ.発病時の症状を聞く。オ.家庭の経済状況を聞く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第89問

うつ病患者の作業療法中に観察される特徴で誤っているのはどれか。

1: 脱線しやすい。

2: 自己決定力が低下する。

3: 自己卑下感を抱く。

4: 無理をしやすい。

5: 依存心が高まる。

- 答え:1

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第12問

48歳の女性。2年前に多発性硬化症と診断された。これまで日常生活はおおむね自立していたが、1週前から視力の低下、両側下肢の脱力が増悪し入院となった。薬物治療後に理学療法が開始されたが、視力の低下、両側下肢の筋力低下および軽度のしびれが残存している。この時点の深部感覚障害の程度を適切に検査できるのはどれか。

1: 運動覚試験

2: Romberg試験

3: 内果での振動覚試験

4: 自動運動による再現試験

5: 非検査側を用いた模倣試験

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

43歳の女性。アルコール依存症。高校卒業後、就職。20代から職場での緊張感で晩酌をする習慣があった。40歳ころから酒量が増え、二日酔いのまま出勤するようになった。上司に勤務態度を注意されたことで無断欠勤が目立つようになり、最近、泥酔状態で保護されて精神科病院に入院となった。離脱症状が落ち着いた後、作業療法が処方された。この時点での作業療法評価で最も重要度が高いのはどれか。

1: 基礎体力

2: 対人関係技能

3: 断酒への意志

4: 復職への意欲

5: 問題解決能力

- 答え:1

- 解説:アルコール依存症患者は、飲酒を続けている間に栄養のある食物をあまり摂取していないことがあり、その場合は低栄養状態にある。また、生活が不規則になって休息が足りず、肝機能の低下や体力低下が生じていることがある。このアルコール依存症患者は、離脱症状が落ち着いた状態であり、まだ体力の回復が十分なされていないと推察される。

- 入院前の不規則な生活や低栄養がある場合、体力が低下しているので、この時期に最も重要度が高いのは基礎体力の回復である。基礎体力を回復させることで、患者は他の治療やリハビリテーションにも取り組むことができるようになる。

- 対人技能の獲得は、回復前期に行われる。再飲酒を避けられるように、職場で飲酒の誘いを断るなど、対人関係技能の練習がある。しかし、この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 断酒には、患者本人の強い意思決定が重要である。断酒へのアプローチは患者の気力と体力が十分に回復した後に行われる。この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 復職への意欲は患者の社会生活維持に重要である。この患者の飲酒の引き金は「職場の緊張感」であることから、離脱症状が落ち着いたばかりの状態では患者に心理負担や再飲酒の欲求を再燃させることになる。このため、復職への意欲は重要ではあるが、この時点では基礎体力の回復が最優先となる。

- 問題解決能力は重要であるが、体力を回復させることが先決。患者が冷静に自分の社会状況を判断するために、知識の応用能力の回復(意思決定など)の支援が行われる。しかし、この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

10歳の男児。学業成績は中位だが授業中に落ちつきがなく、隣の子に一方的に話しかける、落書きをする、忘れ物をするなどでよく注意を受けていた。片付けも苦手で自室は乱雑であった。心配した母親と共に精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この男児に予測される作業療法での様子はどれか。

1: 同じ動作を繰り返す。

2: 根拠のない自信を示す。

3: 道具をしばしばなくす。

4: 詳細を作業療法士に確認する。

5: 手順にこだわって作業をする。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業内容は患者に選択させる。イ.運動能力を高める作業を行う。ウ.自己表現の練習を行う。エ.対人技能の訓練を行う。オ.集中力を高める作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第26問

48歳の男性。妻と2人暮らし。会社の営業課長をしていたが、重要な打合せを忘れたり、得意先へ行く道を迷ったりするようになり、妻の勧めで物忘れ外来を受診した。頭部MRIで脳萎縮が認められ、作業療法が処方された。作業療法開始時の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 休息の促し

2: 不安の軽減

3: 仕事の継続

4: 他者との交流

5: 自己認識の向上

- 答え:1 ・2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第50問

通所リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 他の利用者との交流が少ない。

2: 利用者は主に要介護認定を受けた高齢者である。

3: 家族の身体的・精神的負担の軽減が主目的である。

4: 利用者150名に対し1名の理学療法士の配置が必要である。

5: 日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行う。

- 答え:5

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。このような症状がある時期に適切な作業療法はどれか。

1: 調理

2: 日記

3: 買い物訓練

4: 職業前訓練

5: 電車乗車訓練

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第20問

61歳の男性。BMI 27.5。前頭葉および側頭葉に著明な萎縮を認めて入院加療中。発語は発症前より減少しているが、エピソード記憶や手続き記憶は比較的残存している。自分の昼食を食べ終えた後も他人の食事や配膳車の残飯を勝手に取って食べる行為があり、取り戻そうとすると激しく怒り出す。午後の集団体操プログラムではすぐに立ち去ろうとする一方、カラオケには興味を示し、集中して数曲を歌う。食行動に対する作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: 減量の必要性を説明する。

2: 他の患者に状況を説明し、受容的に対応してもらう。

3: 毎回の昼食が終了次第、体操プログラムを導入する。

4: 毎回の昼食が終了次第、カラオケのプログラムを導入する。

5: 他人の食事を勝手に食べてはいけないことを言葉で簡潔に伝える。

- 答え:4

- 解説:この患者は前頭葉および側頭葉に萎縮があり、言語能力が低下しているが、エピソード記憶や手続き記憶は残っている。食後の行動異常を抑止するために、患者の興味を引くカラオケプログラムを導入することが最も適切な対応である。

- 減量は患者にとって良いことではあるが、この問題では衝動的な言動を改善することが目的であり、減量だけでは改善が期待できない。また、患者は易怒性があるため、言語的な説明による聞き分けは期待できない。

- 他人が受容的に振る舞うことで患者が行動異常を肯定されたと認識する可能性がある。他人に迷惑をかける行動異常に対しては、厳正に対応すべきである。

- 食後に決まったプログラムを行わせて行動異常を是正する対応が望ましいが、体操プログラムは患者が興味を示さず、すぐに立ち去ろうとするため、効果が期待できない。

- 患者がカラオケに興味を示しているため、食後の行動異常をカラオケプログラムによって抑止できる可能性がある。これが最も適切な対応である。

- 患者の言動がFTDにみられる常同行動である場合、言葉で簡潔に伝えても理解して行動を変えることは困難である。食後に追加で食事ができる環境をなくし、異常行動を連動させないようにする方が適切である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する