答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第54回 午後 第3問

20件の類似問題

82歳の女性。右利き。手関節脱臼骨折後、手関節掌屈0°、前腕回外10°の可動域制限がある。それ以外の上肢の......

広告

10

第49回 午後

|

作業療法士実地問題

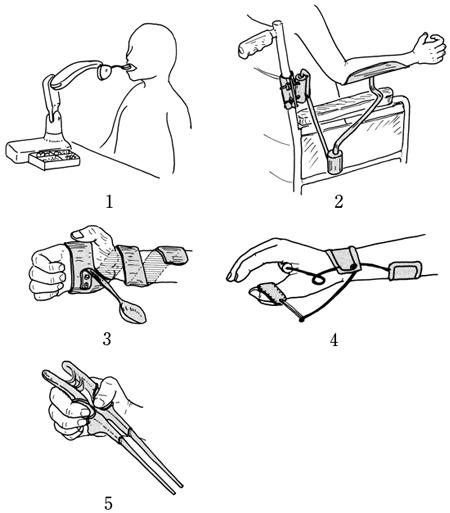

Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6Aである患者の食事の自助具・装具で適切なのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

11

第49回 午前

|

作業療法士実地問題

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢筋力はMMTで近位筋4、遠位筋3である。下肢は内反尖足位であるが歩行可能。最近、手指の疲労があり食事がしにくくなったと訴えている。この患者の食事での対応で適切なのはどれか。

1

吸口付コップを用いる。

2

食事支援ロボットを用いる。

3

ユニバーサルカフを用いる。

4

食器をターンテーブルに置く。

5

ポータブルスプリングバランサーを用いる。

17

第42回 午前

|

作業療法士実地問題

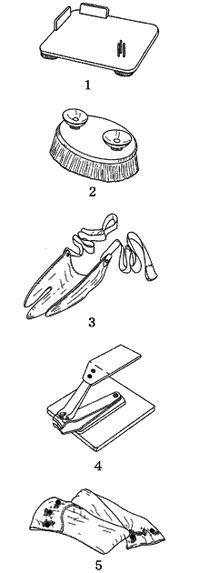

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の上肢関節可動域制限とリーチ範囲の低下を補うための自助具で適切なのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

8

第55回 午前

|

作業療法士実地問題

解説

78歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺で入院中。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅵ、下肢Ⅴ。歯がなく、きざみ食をスプーンで全量自力摂取しているが、次から次へと食べ物を口に運ぶ。改訂水飲みテスト〈MWST〉は5点、反復唾液嚥下テスト〈RSST〉は4回/30秒であった。この患者への対応で正しいのはどれか。

1

摂食嚥下に問題の無い患者の対面に座らせる。

2

食前に耳下腺マッサージを行う。

3

主菜・副菜にとろみをつける。

4

小さいスプーンを使用させる。

5

患者の左空間に皿を置く。

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

7

第45回 午後

|

作業療法士実地問題

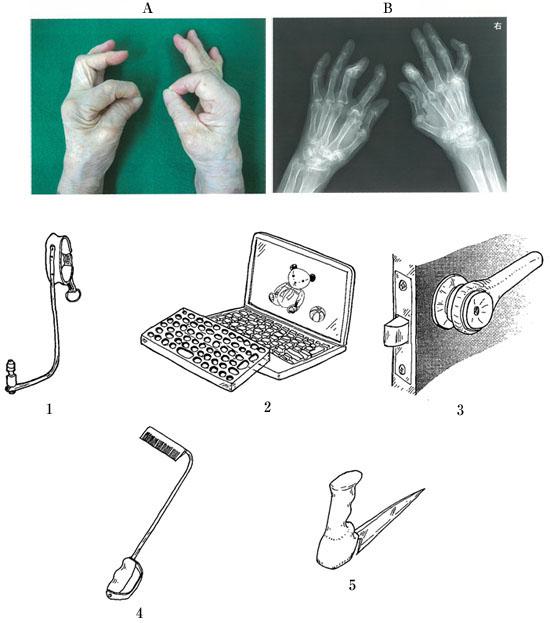

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

9

第50回 午後

|

作業療法士実地問題

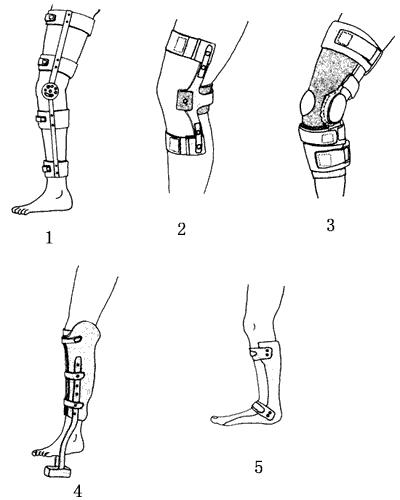

32歳の女性。交通事故による左上腕切断(上腕長30%残存)。上腕能動義手の適合検査で、肘継手を屈曲させたときに手先具が口元に届かなかった。この患者の肘継手として適切なのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

8

第48回 午前

|

作業療法士実地問題

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節に可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために坐薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

9

第47回 午前

|

作業療法士実地問題

把持能力が低下した関節リウマチ患者の自助具として適切なのはどれか。2つ選べ。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

18

第36回 午前

|

作業療法士実地問題

5歳の女児。痙直型両麻痺。スプーンを用いた食事動作の工夫として適切でないのはどれか。

1

スプーンの柄を曲げて食物が口に届きやすくする。

2

皿にフードガードをつけて食物をすくいやすくする。

3

皿が動かないようすべり止めマットを敷く。

4

カットアウトテーブルを用いて前腕支持を促す。

5

動きやすいよう座面の大きな椅子に座らせる。

21

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

6歳の女児。痙直型両麻痺。座位保持は可能。食事動作の介助で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

14

第35回 午前

|

作業療法士実地問題

48歳の主婦。慢性関節リウマチ。発症後4年経過。スタインブロッカーのクラスIII。第2~4指はムチランス型変形を呈する。この患者が使用する自助具などで適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

71

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

上肢の運動失調が著明な患者に適切でないのはどれか。

1

文字盤を大きくした電話機

2

太柄のスプーン

3

吸い口付湯呑み

4

リーチャー

5

歩行車

9

第48回 午後

|

作業療法士実地問題

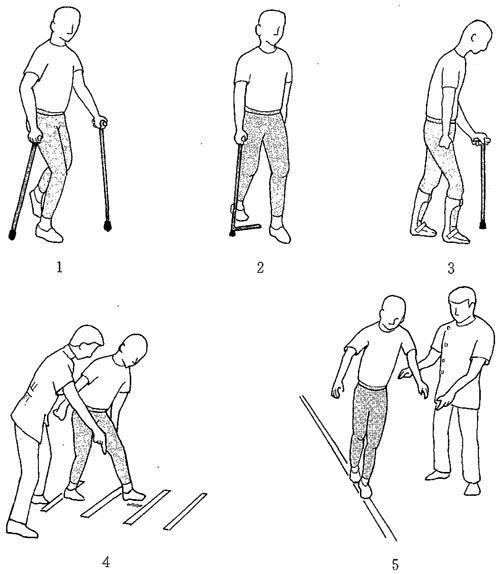

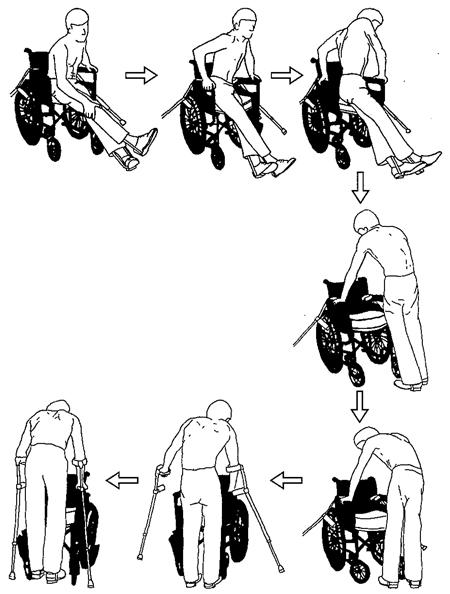

Duchenne型筋ジストロフィー患者。ステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)の食事動作を図に示す。動作方法や環境の調整方法として適切なのはどれか。

1

深い皿を使用する。

2

テーブルを高くする。

3

柄の太いスプーンを使用する。

4

車椅子の背シートを後ろに倒す。

5

手関節をスプリントで固定する。

11

第37回 午前

|

作業療法士実地問題

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1

ペットボトルはボトルオープナーで開ける。

2

爪切りは小型のものを使う。

3

車のドアロックはリモコン式にする。

4

洗体に柄付きブラシを使う。

5

「孫の手」で遠くのものを引き寄せる。

18

第43回 午前

|

作業療法士実地問題

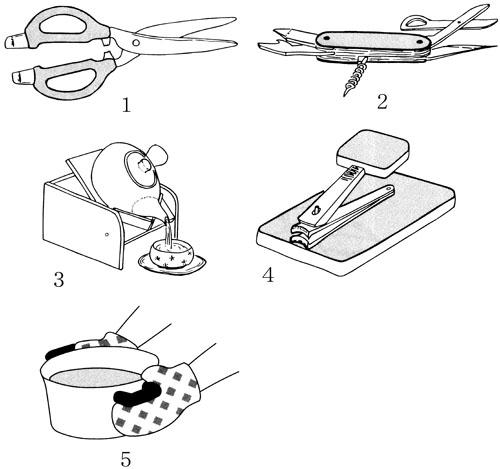

片側前腕切断者が義手を装着せずに日常生活をおくるための自助具として適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

13

第45回 午後

|

作業療法士実地問題

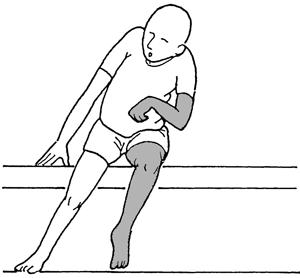

1歳の男児。アテトーゼ型脳性麻痺。摂食機能評価では舌の軽度突出が見られる。スプーンを口腔内に入れると口唇の閉鎖とある程度の舌運動とが確認できる。母乳を哺乳瓶で与えているが飲むのに時間がかかる。離乳食を与えるときの姿勢確保に適切な肢位はどれか。ただし、食事を与える介助者は別にいるものとする。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

20

第34回 午前

|

作業療法士実地問題

30歳の女性。Guillain-Barré症候群。発症2週間後に麻痺の進行が止まり、ベッドサイドの作業療法を開始した。筋力は上肢帯筋群3(Fair)、手指筋群2(Poor)、股関節・膝関節筋群2(Poor)、足関節筋群1(Trace)である。現状で行えるADLはどれか。

1

万能カフ付スプーンでの食事

2

リーチャーの使用

3

短対立副子を用いたボタンかけ

4

臥位でのズボン着脱

5

車椅子の駆動

13

第34回 午前

|

作業療法士実地問題

慢性関節リウマチ患者の自助具で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

18

第40回 午前

|

作業療法士実地問題

関節リウマチの自助具で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

第47回 午前

|

作業療法士実地問題

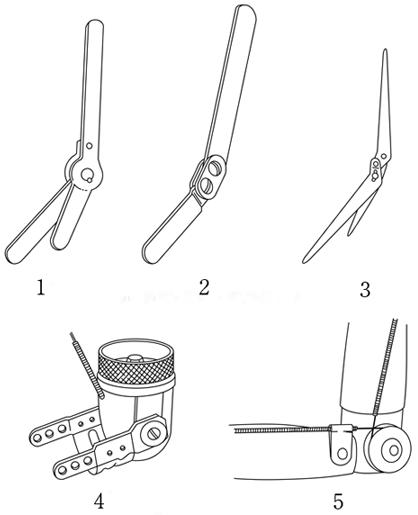

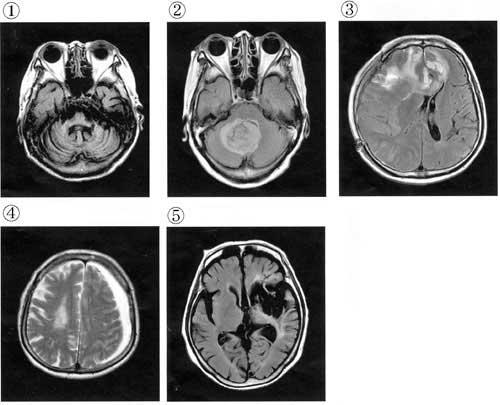

37歳の男性。事故による両前腕切断。現在仮義手で能動フックを使用しているが、ズボンや上着のジッパーの開閉、食事やトイレの後始末に不便を感じている。手継手を示す。この患者に適しているのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

広告