第54回午前第18問の類似問題

第39回午前:第24問

48歳の主婦。右乳癌に対して3週前に乳房切除術を受けた。術後、右腋窩部から上腕内側の異常感覚と右上肢の浮腫が出現した。この患者への日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 右肩関節の自動運動を行う。

2: 右上肢への直射日光を避ける。

3: 筋力維持のために手提げ荷物を右手で持つ。

4: 右上肢の虫刺されに注意する。

5: 右上肢に圧迫用スリーブを装着させる。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第14問

20歳の女性。幼少期に両親が離婚した後、友人関係が不安定となりトラブルが絶えなかった。中学入学後から些細なことでリストカットするようになり、精神科を受診し、その後、入退院を繰り返していた。男女関係のもつれをきっかけに過量服薬し救急車で搬送された。入院後は、医療者に対して依存的だが要求が通らないと激しく責める状態である。最も考えられるのはどれか。

1: 身体表現性障害

2: 気分変調性障害

3: 統合失調感情障害

4: 演技性パーソナリティ障害

5: 境界性パーソナリティ障害

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第8問

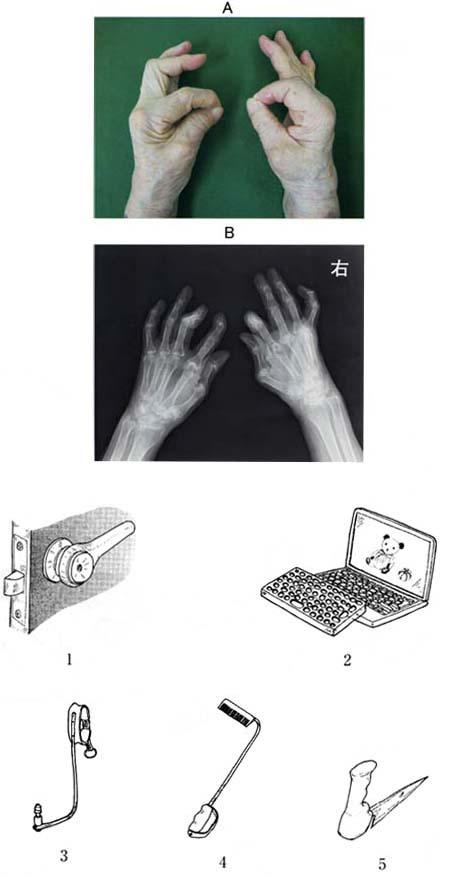

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節に可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために坐薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第29問

68歳の男性。アルツハイマー型痴呆。数年前から道で迷ったり、電話できちんと受け答えしたのに、その内容を家人に伝えられなかったりした。最近では夜間になると興奮して動き回り、昼間はうとうとしている。半年ぶりに会った息子に初対面の人に挨拶するように対応したため、家人が心配して受診させ入院に至った。作業療法の導入で適切でないのはどれか。

1: 単純で繰り返しの多いものから始める。

2: 時間を要するものから始める。

3: 個別プログラムから始める。

4: 自信が得られるものから始める。

5: 得意であったものを取り入れる。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第13問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。最初に行うべき評価はどれか。

1: P-Fスタディ

2: 三宅式記銘力検査

3: PGCモラールスケール

4: MMSE(Mini-Mental State Examination)

5: PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale)

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第20問

30歳の男性。統合失調症。3週前に工場で働き始めた。外来作業療法ではパソコンを使用した認知リハビリテーションを継続している。ある時、同じ作業療法に参加する2人の患者から同時に用事を頼まれ、混乱した様子で相談に来た。この患者の職場における行動で最もみられる可能性があるのはどれか。

1: 挨拶ができない。

2: 心気的な訴えが多い。

3: 体力がなく疲れやすい。

4: すぐに仕事に飽きてしまう。

5: 仕事の段取りがつけられない。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者が職場で最もみられる可能性がある問題行動を考える必要があります。患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、仕事の段取りがつけられないことが最も可能性が高いと考えられます。

- 挨拶ができないという問題は、遂行機能との直接的関連はなく、この患者の職場でみられる問題行動としては考えにくいです。

- 心気的な訴えが多いという問題は、問題文に記載がないため、この患者の職場での問題行動としては可能性が低いです。

- 体力がなく疲れやすいという問題は、患者が工場勤務に加えて外来作業療法にも通院できていることから、体力の低下が生じているとは考えにくいです。

- すぐに仕事に飽きてしまうという問題は、患者が少なくとも3週間は工場勤務ができていることから、最もみられる可能性のある職場での問題行動とは考えにくいです。

- 仕事の段取りがつけられないという問題は、患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、複数の課題に優先順位をつけ、自分の能力に合わせて仕事を処理することが困難な傾向があると考えられるため、最も可能性が高いと判断できます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

82歳の女性。室内移動は手すりや家具を支えになんとか可能であったが、動きづらくなり、作業療法が依頼された。初回評価の内容で適切でないのはどれか。

1: 車椅子の採型計測を行った。

2: 家の間取りなどの住環境を聞いた。

3: 日常のすごし方を聞いた。

4: 心理社会面の評価を行った。

5: 困っている動作の観察を行った。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業内容は患者に選択させる。イ.運動能力を高める作業を行う。ウ.自己表現の練習を行う。エ.対人技能の訓練を行う。オ.集中力を高める作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

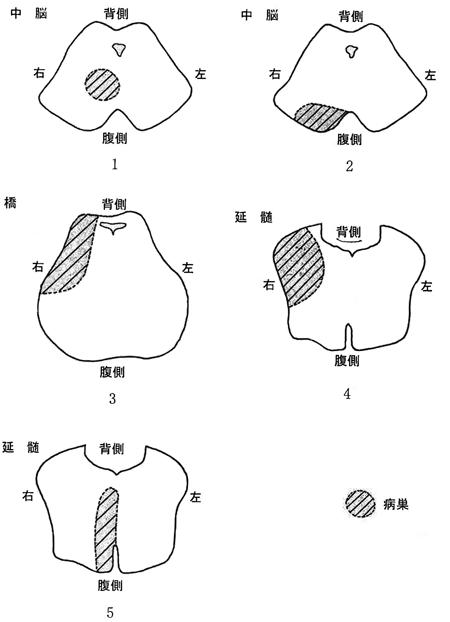

第49回午後:第5問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。病巣はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第15問

58歳の女性。5年前に子宮頸癌の手術を行った。2年前から右下肢にリンパ浮腫が出現し、弾性ストッキングを着用していた。1年前から安静臥位で右下肢を挙上しても浮腫が改善せず、皮膚が固くなり非圧窩性浮腫が認められたため、週1回外来で理学療法を実施していた。2日前に蜂窩織炎を発症し、現在、薬物療法中である。対応として適切なのはどれか。

1: 患部の冷却

2: スキンケア休止

3: 圧迫下での下肢運動

4: 用手的リンパドレナージ

5: 経皮的電気刺激療法〈TENS〉

- 答え:1

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

20歳の男性。統合失調症。専門学校に通っていたが、いじめをきっかけに引きこもる生活となった。次第に容姿を批判される幻聴が生じ、不穏興奮状態となって精神科に入院した。3週後、不穏興奮は落ち着いたため作業療法が開始されたが、抑うつ気分の訴え、睡眠過剰および無力感などの状態がみられていた。この患者の回復指標として適切なのはどれか。

1: 億却さを訴える。

2: 発語が減少する。

3: 退屈感を訴える。

4: 異常体験を訴える。

5: 作業手順が混乱する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

80歳の女性。3か月前に居間で尻もちをついた。1か月前に第5腰椎圧迫骨折と診断され、腰痛が持続している。現在は促せば1km以上の歩行が可能だが、日ごろは転びそうな感じがするため自宅内での生活を送っている。ICF(国際生活機能分類)に基づく記載の組合せで誤っているのはどれか。

1: 個人因子 − 外向性の中等度の障害

2: 心身機能 − 転倒感の中等度の機能障害

3: 身体構造 − 腰部脊柱の中等度の構造障害

4: 活 動 − 自宅内の移動(能力)が可能(困難なし)

5: 活 動 − 長距離歩行(能力)が可能(困難なし)

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第6問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。この患者が立位をとったところ、不安定で突進するような現象(pulsion)がみられるために介助が必要であった。この現象がみられる方向はどれか。

1: 後方

2: 前方

3: 右側方

4: 左側方

5: 全方向

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第16問

21歳の男性。2か月前から「自分しか知らないはずのことを皆が知っている」と訴えるようになった。1か月前から自室にこもるようになり、一人きりで誰かに応答しているような様子がみられた。1週前から「変な味がする」と言い、母が作る食事を食べなくなった。家族が精神科の受診を勧めたが、本人は「自分はどこも悪くない」と言って頑なに拒んだ。この患者にみられない症状はどれか。

1: 観念奔逸

2: 思考伝播

3: 対話性幻聴

4: 被毒妄想

5: 病識欠如

- 答え:1

- 解説:この問題では、患者の症状から統合失調症が示唆されています。統合失調症は幻覚や妄想などの症状が特徴的であり、病識欠如もよく見られる症状です。問題文の症状から、思考伝播、対話性幻聴、被毒妄想、病識欠如が当てはまりますが、観念奔逸は該当しません。

- 観念奔逸は、思考プロセスが異常に亢進し、さまざまな考えがとめどなく湧いてくる状態で、躁病の症状です。問題文の患者の症状には観念奔逸は見られません。

- 思考伝播は、自分の考えが他人に知られてしまうと感じる症状です。「自分しか知らないはずのことをみんなが知っている」という訴えはこれに当たります。

- 対話性幻聴は、自分に話しかける声や自分の噂話をする声などがあり、それに反応することです。「一人きりで誰かに返答している様子」という部分が当てはまります。

- 被毒妄想は、「食べ物に毒を入れられている」と思い込む妄想です。「変な味がする」という部分がこれに当たります。

- 病識欠如は、自己を客観視できず、少なからず病的体験に不安定さを感じ、妄想的に認識しているとされており、統合失調症ではあらわになりやすい症状です。「自分はどこも悪くない」という部分が病識欠如に当たります。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

11歳の女児。小学5年時の2学期から不登校となった。家から出て行くが校門に近づくと嘔気が出現し、校内に入れない状態が続いた。母親が付き添って登校したが、教室には入れず保健室登校となった。担任教師の依頼で相談医が母親とともに数回面接したのち、作業療法が必要と判断され開始された。作業療法を実施する上で適切でないのはどれか。

1: 気楽に取り組める作業を選ぶ。

2: 出来栄えをほめる。

3: 作業の進歩を本人に示す。

4: 授業の遅れを取り戻す。

5: 言語的な表現に留意する。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第5問

59歳の女性。脳梗塞発症2週目。左片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢III・手指IV・下肢III。重度の感覚障害と左半側空間無視を認める。上肢の分離運動がわずかに出現してきたが、左上肢の疼痛と手部の腫脹および熱感を訴えた。理学療法では、立位と歩行訓練が開始された。この時期の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 左上肢の疼痛に対してホットパック

2: 左上肢の随意性向上のためのサンディング

3: 歩行訓練時のアームスリング装着指導

4: プーリーを用いた左上肢の自動介助運動

5: 左手で机上の用紙を押さえての右手書字訓練

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1: 割り座で靴下をはく。

2: 和式の畳生活を勧める。

3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4: 椅子は座面の低いものを使用する。

5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

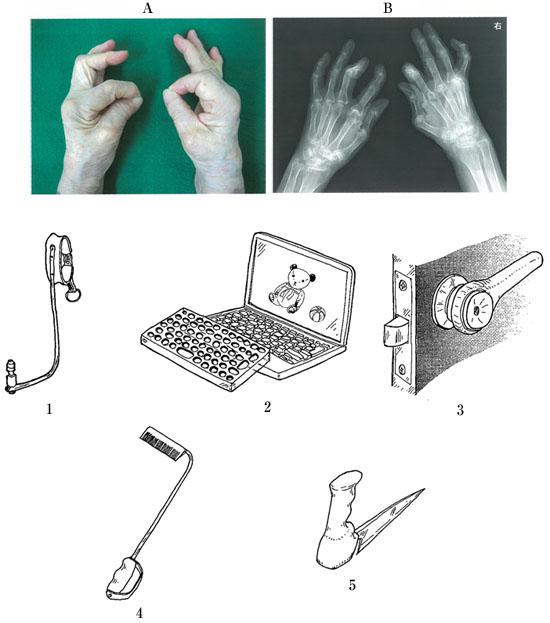

第45回午後:第7問

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する