第54回午前第18問の類似問題

第35回午前:第29問

65歳の男性。老年期うつ病。妻と2人暮らし。会社を定年退職後、不眠および食欲不振などの体調不良を訴え始める。些細なことを気にするようになり、「簡単なことも出来なくなっている。物忘れがひどくなった。痴呆ではないか。」などと言ってふさぎ込んでいる。家族も対応に困り入院となった。入院後1か月で睡眠がとれるようになったが、抑うつ気分は続いている。この時点で作業療法が処方された。作業療法開始時の留意点で適切なのはどれか。

1: 作業能力検査を実施する。

2: 病前に得意であった活動を導入する。

3: 物忘れへの対応を実施する。

4: その都度元気づけをする。

5: 徐々にグループ参加へ方向づける。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第36問

23歳の女性。境界型人格障害。中学時代から対人関係が不安定で、不登校、家出、過量服薬、恋人との激しいけんかなどを繰り返してきた。今回、失恋を契機に睡眠薬自殺を図ったが、救命救急センターで意識回復し精神科へ入院した。左手首に数本の切創痕を認める。母親に甘えた態度をとったり、大声で怒鳴ったり、死にたいと言ったりする。治療目的で作業療法が依頼された。治療計画として適切でないのはどれか。

1: 個別プログラムを設定する。

2: 欲求充足から実用性のある作業に移行する。

3: 自由度の高い作業場面を設定する。

4: 共同作業で所属感をもたせる。

5: 結果が明確な作業種目を選ぶ。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

21歳の男性。8か月前、交通事故で頸髄損傷によって四肢麻痺となった。斜面台による起立訓練中に頭痛を訴えた。上半身の著明な発汗がみられ、脈拍は42/分であった。適切でないのはどれか。

1: 意識障害を確認する。

2: 血圧を測定する。

3: 頭部を低くする。

4: 留置バルーンカテーテルを開放する。

5: 便通を確認する。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。この患者の作業療法の目的で適切でないのはどれか。 ア.生活リズムの改善イ.身辺処理能力の改善ウ.対人関係能力の改善エ.作業遂行能力の改善オ.安心感の提供

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第39問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1: 自動症

2: せん妄

3: 転倒

4: 脳卒中発作

5: 精神分裂病(統合失調症)の悪化

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

80歳の女性。重度の認知症患者。訪問作業療法を実施した際の足の写真を示す。対処方法で正しいのはどれか。

1: 入浴を禁止する。

2: 摂食状況を確認する。

3: 足部装具を装着させる。

4: 足関節の可動域訓練は禁忌である。

5: 踵部にドーナツ型クッションを使用する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

22歳の男性。注意欠如・多動性障害。大学卒業後に営業職に就いた。顧客との約束や書類を忘れるなどの失敗が続き、上司が度々指導をしても改善しなかった。子供のころから不注意傾向があり、母親は「しつけをしてこなかった自分に非がある」という。その後も失敗が続いて自信を喪失し、1週前から欠勤し精神科の受診に至った。入院となり作業療法が処方された。この時期の作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 仕事に適性がないと伝えて転職を勧める。

2: 休養に専念し職場復帰を焦らないように伝える。

3: 母親のしつけの失敗の影響が残っていると告げる。

4: 上司の指導方法が病気の誘因であることを説明する。

5: 職場復帰のために対人技能向上を目的とした作業活動を勧める。

- 答え:2

- 解説:注意欠如・多動性障害(ADHD)の患者で、不注意傾向から業務上の問題行動があって職場の指導では改善が見られない。患者は自信を喪失して欠勤していることから、自尊心の回復が対応すべき課題である。

- 患者は営業職に就いていたが、不注意傾向はどのような業務にも影響があり、転職しても解決にはならない。失敗が続いて自信を喪失している患者に転職を勧めると、自尊心を傷つけることになる。

- 入院した時期に作業療法が処方されており、急性期にあると推察される。急性期には休息させ心身の回復を図ることが重要である。この選択肢が正しい。

- 患者に現在の状況が母親の責任だと伝えたとしても、患者が損なった自尊感情を回復することにはならない。母親は自戒の念を述べているが、これが患者の能力と欠勤の原因と判断することは困難。

- 上司の指導方法が、患者の不注意と業務失敗の誘因とは言えない。また、業務上の失敗が患者の責任でないことが事実だとしても、それを急性期の患者に伝えても、患者は失敗を思い出しては内省を繰り返す危険がある。

- 急性期には、患者が逃避した職場への復帰を直接的な目的とした作業を勧めることはできない。患者は自信を失っている状態であり、職場復帰を想像することがストレスとなる。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

37歳の女性。境界性パーソナリティ障害。高校卒業後、アルバイトをしていたが、気に入らないことがあると急に家出することを繰り返すため仕事は長続きしなかった。薬物療法と同時に外来作業療法が開始となった。作業療法の目的で適切なものはどれか。2つ選べ。

1: 居場所をつくる。

2: 情緒の安定を図る。

3: 治療者への依存を促す。

4: 衝動性の行動化を促す。

5: 治療者への理想化を促す。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

60歳の独居女性。慢性関節リウマチを発症し15年経過。両股関節は人工関節置換術を行っているが屋内歩行は自立している。手指の変形が著しく、関節痛が強い。在宅における日常生活・環境整備の指導で適切でないのはどれか。

1: ドアノブ用自助具を利用する。

2: 居室の段差を解消する。

3: 自動洗浄便座を設置する。

4: 買い物に電動車椅子を利用する。

5: 浴室にリフターを設置する。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第20問

45歳の男性。統合失調症。外来治療を受けながら母親と2人で暮らしている。3年前までは仕事に就いていたが、職場での対人関係がうまくいかず症状が悪化し退職した。現在は精神症状は落ち着き、ADLは自立し生活リズムも整っている。一般就労を希望し、作業療法士に相談した。この時点で患者が利用する障害福祉サービスとして適切なのはどれか。

1: 自立訓練

2: 共同生活援助

3: 就労移行支援

4: 就労定着支援

5: 就労継続支援B型

- 答え:3

- 解説:この患者はADLが自立し、生活リズムも整っており、一般就労を希望しているため、就労移行支援が適切な障害福祉サービスとなります。

- 自立訓練は、自律した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体機能の維持・向上や生活能力の維持・向上のための支援や援助を行うものですが、この患者はすでにADLが自立しているため、適切ではありません。

- 共同生活援助は、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行うものですが、この患者はADLが自立しており、生活リズムも整っているため、適切ではありません。

- 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものです。この患者は一般就労を希望しており、利用期間も原則2年以内に制限されているため、適切なサービスです。

- 就労定着支援は、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行うサービスですが、この患者はまだ就労していないため、適切ではありません。

- 就労継続支援B型は、現時点で一般企業への就職が不安・困難な者が対象で、雇用契約を結ばずに就労訓練を行えるものですが、この患者は一般就労を希望しているため、適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第29問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。昼夜逆転はなくなり介助で食事がとれるようになり、退院することになった。退院後の支援で適切でないのはどれか。

1: 通所介護(デイサービス)の利用

2: 訪問看護の利用

3: 介護老人保健施設への入所

4: 訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用

5: 福祉ホームへの入所

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第9問

38歳の女性。32歳時に四肢脱力が出現、多発性硬化症の診断を受け寛解と増悪を繰り返している。2週前に痙縮を伴う上肢の麻痺にて入院。大量ステロイドによるパルス療法を行った。この時点での痙縮の治療手段で正しいのはどれか。

1: TENS

2: 超音波療法

3: 赤外線療法

4: ホットパック

5: パラフィン療法

- 答え:1

- 解説:この問題では、多発性硬化症の痙縮治療に適切な方法を選択することが求められています。選択肢の中で、TENS(体表面上から神経に電気刺激を加える治療法)が痙縮の改善効果があり、多発性硬化症にも有用であるため、正しい選択肢です。

- TENSは、体表面上から神経に電気刺激を加えることで、疼痛軽減をはかる治療法です。高頻度のTENSは、痙縮の改善効果があり、多発性硬化症にも有用であるため、正しい選択肢です。

- 超音波療法は、温熱作用による血流増加、組織代謝亢進、組織伸展性促進、筋スパズムや疼痛軽減、機械的刺激作用による膜透過性促進、微小循環改善、細胞活性・代謝亢進、脂質代謝・蛋白発現の制御効果がありますが、温熱作用が中心のため、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- 赤外線療法は、近赤外線や遠赤外線などがあり、温熱作用により血流改善効果があるものの、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- ホットパックは、鎮痛や血管拡張、皮膚や筋などの軟部組織の伸張性増大効果がありますが、温熱作用が中心のため、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- パラフィン療法は、血管拡張に伴う血流増加による鎮痛、消炎、浮腫抑制、皮膚痛覚受容器の閾値低下、筋紡錘機能の低下による痙縮抑制、関節拘縮の予防・改善効果がありますが、温熱作用が中心のため、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

11歳の女児。小学5年時の2学期から不登校となった。家から出て行くが校門に近づくと嘔気が出現し、校内に入れない状態が続いた。母親が付き添って登校したが、教室には入れず保健室登校となった。担任教師の依頼で相談医が母親とともに数回面接したのち、作業療法が必要と判断され開始された。作業療法開始時の目標で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.身体症状の改善イ.友達づくりの援助ウ.母親との関係の改善エ.不安への共感オ.安心できる場の提供

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第13問

28歳の女性。生来健康であったが、1週前に急に回転性のめまいが出現した。良性発作性頭位眩暈症と診断され、理学療法が開始された。初回評価時には座位は可能であるが立位の保持は不安定であった。非注視下での眼振を認め、姿勢変換時にめまい感が増悪する。この障害を改善するための理学療法で適切なのはどれか。

1: 背臥位での他動的関節可動域運動

2: 外力を加えた座位姿勢の保持練習

3: 座位での頸部回旋運動による前庭刺激

4: 眼振が出現しない姿勢での基本動作練習

5: 杖を用いた歩行練習

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第36問

22歳の女性。統合失調症(精神分裂病)。17歳時、周囲から悪口を言う声が聞こえ初回入院し、退院後はアルバイトの生活を続けていた。今回、突然2階から飛び降りた。けがは軽症で済んだが、興奮と幻覚妄想が顕著となり、2回目の入院。入院3週目で症状は軽減したが、疲弊状態が前面に出ている。主治医から、再発後の疲れやすさへの対処を目的とした作業療法が指示された。導入時の身体活動として適切なのはどれか。

1: シャッフルボード

2: バレーボール

3: テニス

4: バスケットボール

5: ソフトボール

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第34問

70歳の男性。アルツハイマー型認知症。約1年前、家族に言動を注意されてからふさぎ込んだ。それ以来、家族との会話も少なくなった。最近、財布の置き場所を忘れたり、お湯を沸かそうとしてガスをつけたまま外出してしまうことが目立つようになった。1か月前、買い物に行ったまま自宅への帰り道がわからなくなり保護され入院した。作業療法の初期プログラム設定で適切でないのはどれか。

1: 患者の生活史を重視する。

2: 個別訓練から始める。

3: 自信が得られるようにする。

4: 作業には変化をつける。

5: 安心感のもてる作業環境をつくる。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

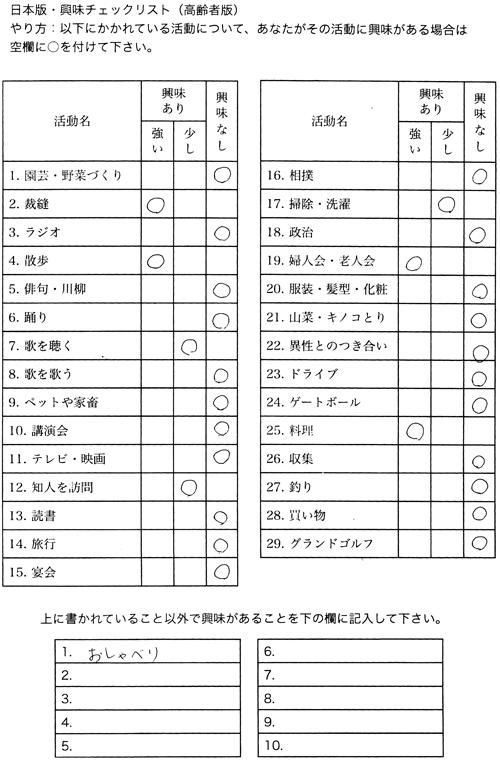

88歳の女性。自営の商店や家事は息子夫婦に譲り、たまに店番をして過ごしていた。3か月前に転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは、見守りによるT字杖歩行と入浴の介助以外は自立して自宅退院した。退院時のHDS-Rは22点と見当識と記憶障害を認めたが、日常の生活で問題行動はみられなかった。要支援2と認定され、通所リハビリテーションを利用することとなった。興味チェックリスト(高齢者版)の結果を示す。この対象者の作業療法目標として適切なのはどれか。

1: 園芸・野菜づくりを導入してできた野菜で料理を行う。

2: グループの中で裁縫をしながら仲間づくりを促す。

3: 掃除・洗濯を含めた主婦の役割を再獲得する。

4: カラオケなどへの参加を促して趣味を広げる。

5: 旅行などの外出で応用歩行を習得する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第39問

50歳の男性。アルコール依存症。38歳から頻回の入院を繰り返し、仕事も失い、妻とも離婚した。今回、2週前から昼夜を問わずに飲酒して、食事も摂らない状態が続くため入院となった。入院後は振戦せん妄が見られたが、1か月後には状態が安定し、体力強化を目的に作業療法が処方された。この患者の行動で予想されるのはどれか。

1: 円滑な対人関係

2: 共感的な感情表出

3: 柔軟な判断

4: 高い目標設定

5: 熟慮した上での行動

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する