第53回午前第18問の類似問題

第54回午後:第15問

65歳の女性。元来、几帳面な性格だが友人も多く活動的に過ごしていた。3か月前に、自宅のリフォームを契機に、早朝覚醒、食思不振、抑うつ気分や意欲低下が生じ、友人とも会わないようになった。自宅で自殺を企図したが未遂に終わり、1か月前に家族が精神科を受診させ、即日医療保護入院となった。単独散歩はまだ許可されていないが、抗うつ薬による治療で抑うつ気分は改善傾向にあり、病棟での軽い体操プログラムへの参加を看護師から勧められて、初めて参加した。この時点での患者に対する作業療法士の関わりで適切でないのはどれか。

1: 必要に応じて不安を受け止める。

2: 過刺激を避けながら短時間で行う。

3: 具体的体験により現実感の回復を促す。

4: 参加各回の達成目標を明確にして本人と共有する。

5: 薬物療法の副作用が生じていないかアセスメントする。

- 答え:4

- 解説:この患者は急性期のうつ病であり、抗うつ薬による治療が始まっているが、まだ完全に回復していない状態です。作業療法士として関わる際には、患者の状態に配慮し、適切な対応が求められます。

- 急性期のうつ病患者が訴える不安に対しては、共感的に傾聴する姿勢が重要であるため、この選択肢は適切です。

- 急性期の作業療法では、1回の活動時間は15~20分程度と短く設定し、回復に沿って徐々に延長することが適切であるため、この選択肢も適切です。

- うつ病の急性期には、具体的体験により、抑うつ的な考え・症状から心理的に距離をとることで、現実的な時間を過ごすための関わりが適切であるため、この選択肢も適切です。

- うつ病の急性期に明確な目標を設定すると、患者はその目標の達成のために真面目に取り組み、無理をしがちになってしまうため、この選択肢は適切でないです。

- 抗うつ薬は、服用してから効果が発現するまでに2~4週間要すとされる。薬効には個人差があるため、服薬の効果と副作用を継続的に観察していくことが重要であるため、この選択肢は適切です。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

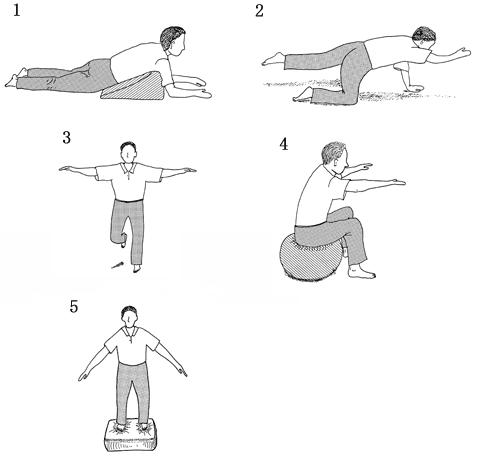

第47回午前:第11問

50歳の男性。Parkinson病。4年前から右足のふるえが出現し、抗Parkinson病薬を服用している。ADLは自立し、家事を行うことはできているが、作業に時間がかかるようになった。最近、下り坂の途中で足を止めることができず、前方へ転倒するようになったという。自宅でバランス練習を行うことになった。練習方法として適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第27問

65歳の男性。頸髄不全損傷。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事は普通食を柄つきスプーンで自立。着替え、トイレ動作は部分介助。入浴は全介助。臥位から自力で起き上がり端座位をとれるが、車椅子への移乗は全介助。移動は車椅子で自立。排便・排尿は時々失禁がある。Barthel indexは何点か。

1: 35点

2: 40点

3: 45点

4: 50点

5: 55点

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。この患者の作業療法の目的で適切でないのはどれか。 ア.生活リズムの改善イ.身辺処理能力の改善ウ.対人関係能力の改善エ.作業遂行能力の改善オ.安心感の提供

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第20問

35歳の男性。母親との2人暮らし。大学卒業後に就職した。統合失調症を発症したために退職し、精神科に外来通院しながら自閉的な生活をしていた。主に家事を行っていた母親が体調を崩したために同居生活が困難となり、精神科に入院した。入院6か月で自宅退院となり、母親の負担軽減のために日中の家事援助を受けることになった。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービスの中でこの患者が利用できるのはどれか。

1: 共同生活援助

2: 居宅介護(ホームヘルプ)

3: 重度訪問介護

4: 短期入所(ショートステイ)

5: 同行援護

- 答え:2

- 解説:この患者は日中の家事援助が必要であり、入浴や排泄などのADLの介助は必要ないため、居宅介護(ホームヘルプ)が適切なサービスとなります。

- 共同生活援助は、共同生活を営む住居で夜間の相談や入浴・排泄・食事の介護などが行われるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、ADLの介助は必要ないため、適切ではありません。

- 居宅介護(ホームヘルプ)は、家事援助を行うサービスで、家事が難しい対象者に支援を提供します。この患者は日中の家事援助が必要であり、適切なサービスです。

- 重度訪問介護は、重度の障害を持ち常に介護が必要な者を対象に、自宅を訪問し生活全般にわたる援助を行うサービスです。この患者は外来通院が可能であり、重度訪問介護は適さないサービスです。

- 短期入所(ショートステイ)は、自宅での介護が一時的に困難な場合に、被介護者を施設に短期間入所させ、必要な介護を行うサービスです。この患者は日中の家事援助が必要ですが、短期入所は適切ではありません。

- 同行援護は、視覚障害等により移動に困難を持つ障害者が外出時に、情報提供や移動の援護を受けるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、同行援護は適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

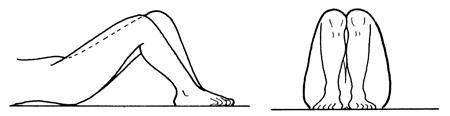

第36回午前:第32問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 股関節の関節可動域

2: 棘果長

3: 下肢の徒手筋力テスト

4: 下肢深部腱反射

5: 大腿周径

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第17問

85歳の女性。ADLに一部介助が必要だが、屋内歩行はつたい歩きで自立している。3か月前に机に手をついて床から立ち上がろうとした際に転倒したが、骨折には至らなかった。自宅の住環境に関する助言として適切なのはどれか。

1: 敷居の段差に同系色のテープを貼る。

2: 階段や浴室に滑り止めマットを敷く。

3: 夜間の照明は視線の高さに設置する。

4: トイレの開き戸をカーテンに変更する。

5: 必要な物は手の届く範囲の床上に置く。

- 答え:2

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第11問

80歳の女性。2年前に夫と死別し、平屋の持ち家に1人暮らし。3か月前に屋内で転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは杖歩行で、入浴のみ見守りでその他は自立し自宅退院となった。退院時のHDS-Rは28点であった。要支援1と認定され、通所リハビリテーションを利用するにあたり、担当作業療法士が自宅訪問することとなった。初回訪問時の対応で正しいのはどれか。

1: 住宅改修を提案する。

2: 年金受領額を聴取する。

3: 訪問作業療法を勧める。

4: 夫の死亡理由を聴取する。

5: 生活の困りごとを聴取する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、80歳の女性が通所リハビリテーションを利用するにあたり、担当作業療法士が初回訪問時にどのような対応が正しいかを問うています。選択肢の中で最も適切な対応は、生活の困りごとを聴取することです。

- 住宅改修を提案するのは、患者の意見と動作を確認した後に判断しても良いです。問題文には、浴室内移動に関する見守りが必要であることが示唆されていますが、住宅改修の必要性は初回訪問時にすぐに提案するべきではありません。

- 年金受領額は患者の生活状況を反映することがありますが、初回訪問時に聴取する必要はありません。患者が介護費用を支払えないことや生活苦があると判断する情報は問題文にはなく、金銭的生活苦があった場合に調査することは初回でなくてもよいです。

- 訪問作業療法を勧めることは適切ではありません。患者は通所リハビリテーションを開始することが決まっており、サービス利用を変更するには手続きが必要です。担当作業療法士が訪問作業療法のほうが適すると判断したとしても、まずその判断材料を整理する手続きが要ります。患者に直接サービスを勧めることはできません。

- 夫の死亡理由を聴取する必要はありません。夫の死因が、この患者の転倒やADLでの見守りを要すると判断できる情報はないため、これを聴取する必要はありません。

- 生活の困りごとを聴取することは適切です。患者は入浴の見守りを要しており、初回訪問時にはADLの状況を含め、支援する箇所を確認するために困りごとを聴取することが適切です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

25歳の女性。対人関係が不安定で、母親に甘えたかと思うと急に怒り出すなど、感情が変わりやすく、時に激しく落ち込むことが多かった。漠然とした不安感を訴え、自傷行為を繰り返すため精神科外来を受診し、入院することとなった。入院後2週経過し作業療法が開始された。この患者の作業療法導入時の対応で適切でないのはどれか。

1: 特定の相談相手を決める。

2: 作業療法の目標を話し合う。

3: チームで一貫した対応を行う。

4: 集団プログラムへの参加を促す。

5: 実施頻度と時間を明確に決める。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

45歳の女性。右変形性股関節症。先天性股関節脱臼の既往がある。1年前から荷重時の右股関節痛があり、2か月前から安静時痛も出現した。起居動作時や歩行時の疼痛が強くなってきたため受診した。ADL指導として適切なのはどれか。

1: 階段は右足から昇段する。

2: 階段は左足から降段する。

3: できるだけ低い椅子に座る。

4: T字杖を使用する場合は左手に持つ。

5: 左足よりも右足を手前に引いて椅子から立ち上がる。

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第3問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 大腿周径

2: 棘果長

3: 股関節の関節可動域

4: 下肢の徒手筋力テスト

5: 下肢の腱反射

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 内省を促す。

2: 心理教育を取り入れる。

3: 屋外でのプログラムを含める。

4: コラージュで自己表現を促す。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第32問

Parkinson病患者のADL指導で適切なのはどれか。

1: 階段よりも傾斜路を利用する。

2: 食事には手関節固定装具を用いる。

3: 下衣の更衣はできるだけゆっくり行う。

4: 浴槽のへりの高さは洗い場の高さに合わせる。

5: 起き上がり動作の開始には視覚的外部刺激を利用する。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

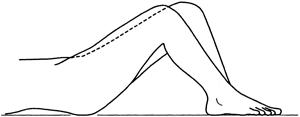

第34回午前:第15問

82歳の女性。室内移動は手すりや家具を支えになんとか可能であったが、動きづらくなり、作業療法が依頼された。この患者が屋外でも使用できる車椅子はどれか。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第19問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。AFOとT字杖とで屋内歩行が自立した。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自宅室内ではAFOを使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: セーターは座位で着脱する。

4: ズボンは立位で着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する