第48回午前第3問の類似問題

第41回午前:第27問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.計算ドリルの練習イ.メモの利用ウ.一日のスケジュール表作成エ.新聞の音読オ.電話対応の練習

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

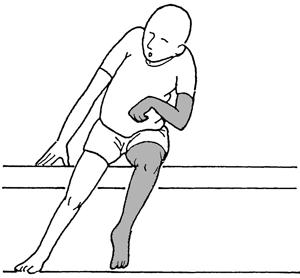

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第13問

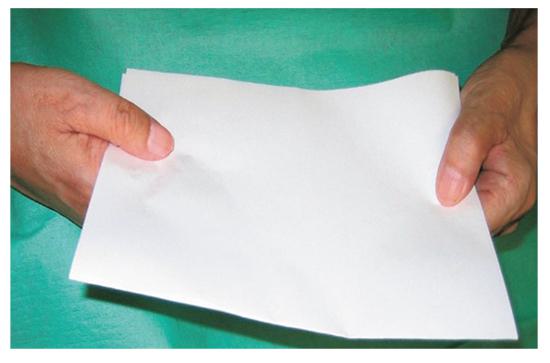

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右後骨間神経麻痺

3: 左前骨間神経麻痺

4: 右手根管症候群

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第88問

右後下小脳動脈の閉塞で発症した脳梗塞でみられないのはどれか。

1: 右片麻痺

2: 右眼瞼下垂

3: 右小脳性運動失調

4: 右顔面温痛覚障害

5: 左上下肢温痛覚障害

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第76問

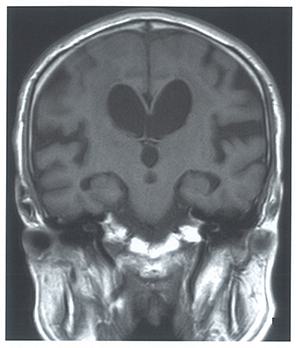

歩行障害がある患者の頭部MRIのT1強調冠状断像を示す。腰椎穿刺を行い髄液を排出させたところ、歩行障害が改善した。最も考えられるのはどれか。

1: Parkinson病

2: 正常圧水頭症

3: 脳梗塞

4: 脳出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第34問

病巣と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 延髄背外側 ── 片麻痺

2: 内包前脚 ── 感覚障害

3: 前頭葉 ── 半側空間無視

4: 歯状核 ── 協調運動障害

5: 視 床 ── 嚥下障害

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、神経内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1: 褥 瘡

2: 振動覚低下

3: 眼球運動障害

4: 膀胱直腸障害

5: Hoffmann反射陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第2問

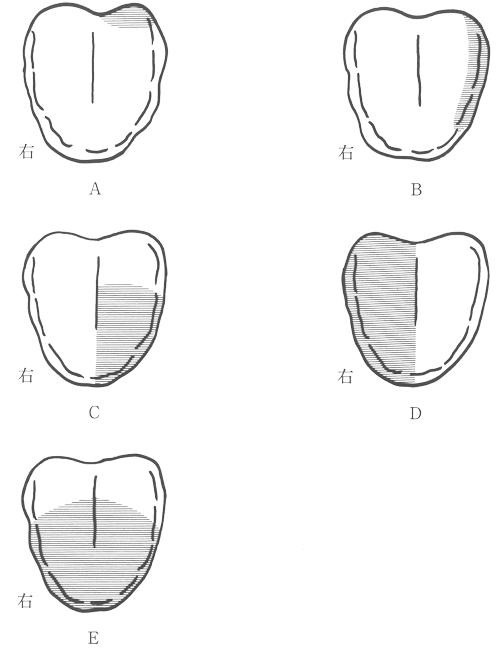

42歳の女性。左の末梢性顔面神経麻痺と診断された。味覚の異常を訴えている。舌の異常部位を網かけにした図を示す。症状がみられる部位として正しいのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第30問

脳卒中片麻痺患者の左半側空間無視に対する導入時の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は左側に位置する。

2: 左側身体へ触覚刺激を高める。

3: 左側への体軸内回旋を加える。

4: 鏡による視覚刺激を利用する。

5: 右方から左方へ注意を移動させる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第17問

68歳の男性。半年前から睡眠中に奇声をあげたり、気分が沈みがちになることがあった。次第に物忘れや立ちくらみ、手の震えが出現した。最近、「玄関に小人が立っている」と言うことが増えたため、家族に付き添われて精神科病院に入院し、作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。2つ選べ。

1: 動きが緩慢になる。

2: 症状が変動しやすい。

3: 毎食のメニューにこだわる。

4: 周囲に対し一方的な要求をする。

5: 環境からの刺激を受けても集中できる。

- 答え:1 ・2

- 解説:この患者は物忘れ、振戦、幻視の症状があり、Lewy小体型認知症と推察されます。Lewy小体型認知症は、記憶障害を中心とした認知症のほか、Parkinson様の症状があり、動作が遅くなり、転倒しやすくなる。

- Lewy小体型認知症は、記憶障害を中心とした認知症のほか、Parkinson様の症状があり、動作が遅くなり、転倒しやすくなる。この選択肢は正しい。

- 症状の変動が見られるのはLewy小体型認知症の特徴であり、この選択肢も正しい。

- 毎食のメニューにこだわるという行動は、前頭側頭認知症の特徴であり、Lewy小体型認知症とは異なるため、この選択肢は間違いです。

- 周囲に対し一方的な要求をするという行動は、前頭側頭型認知症に見られやすく、Lewy小体型認知症とは異なるため、この選択肢は間違いです。

- 認知症では注意力の低下が見られるため、環境からの刺激を受けて注意集中を欠きやすい。この選択肢は認知症全般に当てはまるが、Lewy小体型認知症の特徴としては不適切であるため、間違いです。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

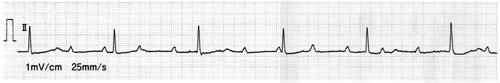

第48回午後:第4問

67歳の男性。外来でふらつきを訴えた。心電図を示す。所見として考えられるのはどれか。

1: 洞不全症候群

2: 洞性徐脈

3: 心房粗動

4: 心室頻拍

5: 完全房室ブロック

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第82問

脳の病変部位と出現しやすい症候との組合せで正しいのはどれか。

1: 黒質―――感覚障害

2: 視床―――嗅覚障害

3: 赤核―――摂食嚥下障害

4: 線条体――不随意運動

5: 扁桃体――筋緊張異常

- 答え:4

- 解説:この問題では、脳の病変部位とそれに関連する症状を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせは、線条体と不随意運動です。

- 黒質は中脳被蓋の最腹側部に位置し、大脳基底核と結合して運動制御に関与します。感覚障害とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 視床は特殊核と非特殊核があり、体性感覚に関与します。嗅覚障害とは関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 赤核は中脳上丘レベルに位置し、運動制御に関わります。摂食嚥下障害とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 線条体は尾状核と被殻を合わせたもので、錐体外路に含まれます。障害されると不随意運動や筋緊張の異常を生じるため、この選択肢が正しいです。

- 扁桃体は側頭葉の前内側に位置し、生物学的価値判断や本能行動の調節に関与します。筋緊張異常とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第16問

55歳の男性。営業部の部長職に就いていたが、物や人の名前や地名が出てこないことを自覚し、その後は部下を同伴して仕事を継続していた。好きな日曜大工で使用していた工具を目の前にしてもそれを呼称できなくなり妻同伴で物忘れ外来を受診した。WAIS-IIIでは言語性IQが79、動作性IQは131、全検査IQは103であった。その後も徐々に言いたいことが言葉にならず、仕事で著しく疲弊するようになり退職した。徐々に誰に対してもなれなれしくなり、節度を失うような人格変化も認められるようになった。この患者の受診当初のMRI画像で予想される脳の萎縮部位はどこか。

1: 側頭葉内側部

2: 前頭葉眼窩面

3: 頭頂連合野

4: 側頭葉前部

5: 後頭葉

- 答え:4

- 解説:この患者は固有名称の失語と人格変化が見られるため、受診当初のMRI画像で予想される脳の萎縮部位は側頭葉前部である。側頭葉前部は言語の意味処理に強く関与しており、この患者の症状に適合する。

- 側頭葉内側部には海馬があり、近時(短期)記憶を貯蔵して長期記憶に加工する機能がある。しかし、この患者の症状には短期記憶の障害は見られないため、選択肢1は正しくない。

- 前頭葉眼窩面には行動の意思決定に際して、前後の脈絡から社会的価値を判断する機能がある。眼窩面が障害されると人格変化を生じることがあるが、この患者の初期症状は固有名詞を失語していることから、当初のMRI画像に萎縮が描出されることは想定しにくい。選択肢2は正しくない。

- 頭頂連合野は高次感覚野領域で、体性感覚情報や視覚情報などが統合される。頭頂連合野が障害されると失行や半側無視、到達運動や把握運動、視線制御や注意などの障害がみられるが、この患者の症状とは一致しないため、選択肢3は正しくない。

- 側頭葉前部では言語の意味処理に強く関与しており、この患者の症状である固有名称の失語に適合する。受診当初のMRI画像で予想される脳の萎縮部位は側頭葉前部であるため、選択肢4が正しい。

- 後頭葉は視覚認識をさせる機能があるが、この患者の症状とは関連性が低いため、選択肢5は正しくない。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

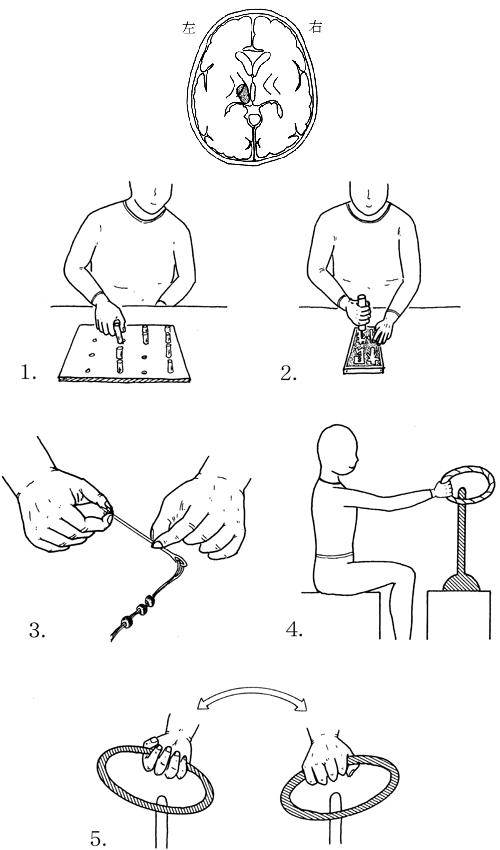

第35回午前:第6問

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。患側上肢の分離運動を促通するための作業で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第3問

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。閉塞している血管はどれか。

1: 左前大脳動脈

2: 左中大脳動脈

3: 右後大脳動脈

4: 右内頸動脈

5: 脳底動脈

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

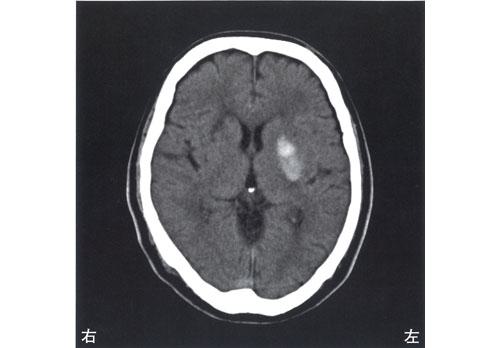

第52回午後:第76問

突然の右不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後6時間の頭部CTを示す。最も考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 被殻出血

3: 皮質下梗塞

4: くも膜下出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

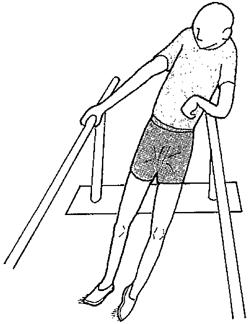

第42回午前:第14問

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する