第48回午前第3問の類似問題

第35回午前:第6問

45歳の男性。3年前に受傷した頸髄損傷による完全四肢麻痺。在宅での訪問リハビリテーションの訓練中に突然激しい頭痛と著明な発汗とを認めた。取るべき対応で適切でないのはどれか。

1: 血圧を測定する。

2: 麻痺部の有害刺激の有無をみる。

3: 膀胱が充満しているかをみる。

4: 下肢を挙上して経過を観察する。

5: 関連する医療機関に連絡する。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第92問

劣位半球の損傷による高次脳機能障害の症状はどれか。

1: 衣類の着用ができなくなる。

2: 手指の呼称ができなくなる。

3: 言語の表出ができなくなる。

4: 物品の使用ができなくなる。

5: 文字や文が読めなくなる。

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第25問

脳卒中患者で内頸動脈系と比べて椎骨脳底動脈系の病変でみられやすいのはどれか。

1: 失語症

2: 認知症

3: 同名半盲

4: 半側無視

5: 運動失調

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。深部感覚検査として適切なのはどれか。

1: 非検査肢の自動運動による模倣試験

2: 非検査肢の他動運動による模倣試験

3: 検査肢の自動運動による再現試験

4: 検査肢の他動運動による再現試験

5: 関節定位覚(母指探し)検査

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第39問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。WAIS-RはVIQ 110、PIQ 90。訓練アプローチで適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.絵カードの呼称イ.メモの利用ウ.一日のスケジュール表作成エ.新聞の音読オ.電話対応の練習

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

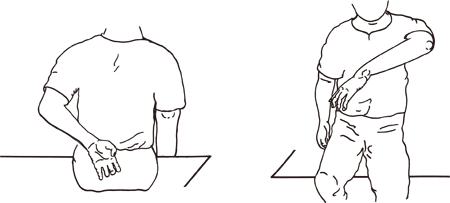

第57回午後:第4問

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第32問

注視麻痺をきたす疾患はどれか。2つ選べ。

1: 中脳出血

2: 小脳半球梗塞

3: 慢性硬膜下血腫

4: 進行性核上性麻痺

5: 筋萎縮性側索硬化症

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

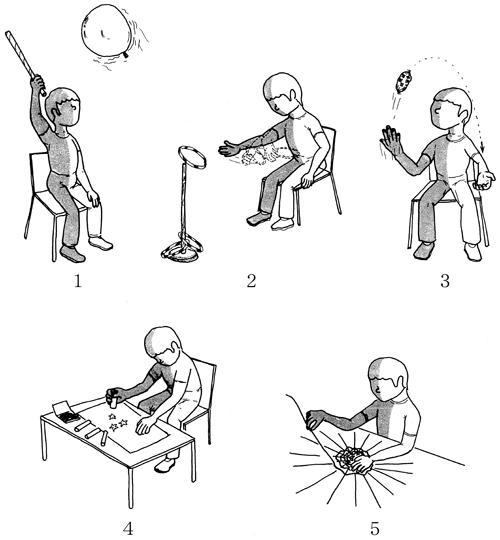

第42回午前:第4問

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第41問

左中大脳動脈閉塞で生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 自然にバイバイと手を振ることはできるが、指示されるとできない。

2: 着る手順を説明できるが、誤った着方をする。

3: 重度の運動麻痺があるのに、歩けると主張する、

4: 視界の左半分にある物を見落とす。

5: 色紙の色分けができない。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第7問

55歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺。発症15日目のブルンストローム法ステージは上肢III・手指III・下肢III、左足にクローヌスと内反尖足を認める。感覚障害や高次脳機能障害はない。早期に移動能力を獲得するために適切な装具はどれか。

1: 靴型装具

2: 短下肢装具

3: 硬性膝装具

4: 長下肢装具

5: 骨盤帯付長下肢装具

- 答え:2

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

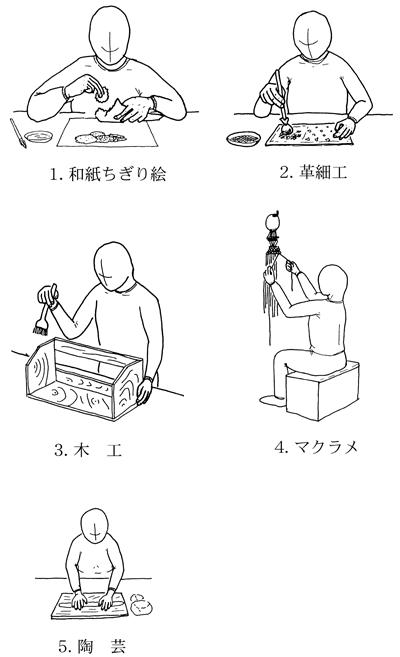

第38回午前:第8問

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、ブルンストローム法ステージは上肢、手指ともにVであった。この患者の作業活動として困難なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

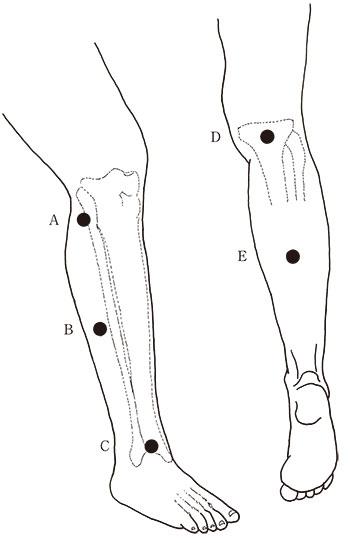

第51回午前:第10問

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

45歳の男性。脳出血による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。感覚障害は中等度。非麻痺側機能はおおむね良好。裸足での歩行は可能であるが、安定性が低下し速度も遅い。麻痺側の遊脚相で分回し歩行と強い内反尖足が出現する。立脚中期の膝ロッキングがみられる。この患者に適した装具はどれか。

1: 長下肢装具

2: 金属支柱付膝装具

3: クレンザック足継手付短下肢装具

4: プラスチック短下肢装具(足継手なし)

5: 靴型装具(長靴)

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第35問

63歳の女性。脳血管性認知症。55歳の頃、一過性脳虚血発作で倒れたことがある。最近、そのような事実はないのに、「息子たちが無断で家の売却の話を進めた」と被害的になり、興奮状態となった。また、日中から雨戸を閉めきり、「家中に虫がいる」と言うようになり入院した。入院後は、問題行動も消失し、作業療法の導入が計画された。作業療法開始時の留意点として適切でないのはどれか。

1: 一過性脳虚血発作の兆候に注意する。

2: 指示の理解能力を評価する。

3: 被害的な話の真偽を確かめる。

4: 家での生活リズムについて聞く。

5: せん妄の有無を確かめる。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する