第46回午後第13問の類似問題

第55回午前:第13問

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。疾患として考えられるのはどれか。

1: Creutzfeldt-Jakob病

2: Alzheimer型認知症

3: Lewy小体型認知症

4: 意味性認知症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3

- 解説:この患者は、動作の緩慢さと手指の振戦などのParkinson症状がみられるほか、「体操服姿の小学生がそこにいる」などと言った、ありありとした幻視がみられている。これらの症状から、Lewy小体型認知症が最も考えられる疾患である。

- Creutzfeldt-Jakob病は、遺伝性の感染型プリオン蛋白と、その汚染臓器の移植により生じる。中高年が無関心、行動異常で発症し、認知症症状、錐体路・錐体外路症状が急速に進行し、植物状態となる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Alzheimer型認知症は「物忘れ」のような記銘力や近時エピソード記憶障害に始まり、作業能率の低下、行為の障害、失行・失認、健忘性作話などが特徴である。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Lewy小体型認知症は、記憶の再生の障害が目立ち、認知機能の動揺、視覚認知障害(幻視)、抑うつ状態が特徴である。この患者の症状(動作の緩慢さ、手指の振戦、幻視)はLewy小体型認知症の特徴と一致するため、正しい選択肢である。

- 意味性認知症は、側頭葉優位型の前頭側頭葉変性症で、物品呼称の障害、単語理解の障害を呈し、これらにより日常生活が阻害されている状態である。また、対象物に対する知識の障害や表層性失読・失書がみられることもある。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 正常圧水頭症は、脳脊髄液の循環不全により歩行障害、認知症、尿失禁などの症状がみられる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

80歳の女性。重度の認知症患者。訪問作業療法を実施した際の足の写真を示す。対処方法で正しいのはどれか。

1: 入浴を禁止する。

2: 摂食状況を確認する。

3: 足部装具を装着させる。

4: 足関節の可動域訓練は禁忌である。

5: 踵部にドーナツ型クッションを使用する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。

1: 和式トイレを使用する。

2: 椅子に座る際には足を組む。

3: 椅子は通常よりも低いものを選ぶ。

4: 床のものを拾うときには非術側を前に出す。

5: 端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。

- 答え:4

- 解説:後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた患者は、脱臼のリスクを考慮した生活指導が必要です。選択肢の中で正しいのは、床のものを拾うときに非術側を前に出すことです。

- 和式トイレはしゃがみ込む姿勢で使用するため、後方切開で筋肉が切開されている場合、脱臼の危険があります。したがって、和式トイレの使用は避けるべきです。

- 椅子に座る際に足を組むと、股関節が外旋・外転し、外旋筋が緩む。このとき、膝へ外力がかかると大腿骨の長軸に対して前方から後方への力が働き、脱臼しやすくなるため、足を組むことは避けるべきです。

- 低い椅子は股関節の屈曲が増大するため、後方侵入した部分への負荷がかかりやすくなります。そのため、通常よりも低い椅子を選ぶことは避けるべきです。

- 床のものを拾うときに非術側下肢を前に出すと、術側下肢は相対的に後方になり、股関節は伸展方向に働く。この姿勢は後方侵入手術で脱臼の危険が少ないため、作業姿勢として推奨できます。正しい選択肢です。

- 端座位で靴にかかとを入れるときに外側から手を伸ばすと、股関節屈曲が増大する。後方侵入手術を受けた患者には、長柄の靴ベラを使用させ、股関節屈曲姿勢を少なくする動作指導を行うことが適切です。この選択肢は間違いです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第7問

55歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺。発症15日目のブルンストローム法ステージは上肢III・手指III・下肢III、左足にクローヌスと内反尖足を認める。感覚障害や高次脳機能障害はない。早期に移動能力を獲得するために適切な装具はどれか。

1: 靴型装具

2: 短下肢装具

3: 硬性膝装具

4: 長下肢装具

5: 骨盤帯付長下肢装具

- 答え:2

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。作業療法導入期としてこの患者に適した治療的活動はどれか。

1: 調理訓練の献立作成

2: 頭文字記憶法を使ってスーパーマーケットで買い物練習

3: 100ピースのジグソーパズル作り

4: 左端に印しを付けた文章の模写

5: トランプのマークによる分類

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

40歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。日常生活能力には問題なく、退院を勧められているが、「退院後の生活が不安で自信がない」と退院に踏み切れないでいる。この患者への作業療法士の働きかけで適切でないのはどれか。

1: 作業療法場面での成功体験を積み重ねる。

2: 多少の失敗はおそれないように励ます。

3: 作業検査や知能検査など、客観的データを用いて自信をつけさせる。

4: 退院の不安に対して相談にのる。

5: 外来での作業療法の利用方法を説明する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第12問

48歳の女性。2年前に多発性硬化症と診断された。これまで日常生活はおおむね自立していたが、1週前から視力の低下、両側下肢の脱力が増悪し入院となった。薬物治療後に理学療法が開始されたが、視力の低下、両側下肢の筋力低下および軽度のしびれが残存している。この時点の深部感覚障害の程度を適切に検査できるのはどれか。

1: 運動覚試験

2: Romberg試験

3: 内果での振動覚試験

4: 自動運動による再現試験

5: 非検査側を用いた模倣試験

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第30問

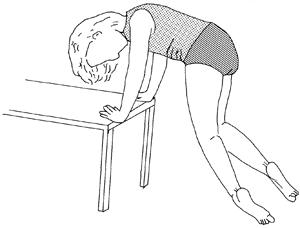

10歳の女児。痙直型両麻痺。移動には四つ這い、歩行器での歩行および車椅子自走を併用している。この女児が立ち上がろうとして図のような姿勢になった。原因として考えられるのはどれか。

1: 緊張性迷路反射の残存

2: 膝関節伸展可動域の低下

3: 下肢の左右分離運動困難

4: 上肢の屈曲共同運動の出現

5: 緊張性対称性頸反射の残存

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第26問

67歳の女性。数か月前から、「子どもが枕元に座っている」と言うようになった。最近では歩行が小刻みになってきて転びやすくなり、物忘れが目立つようになった。疾患として考えられるのはどれか。2つ選べ。 ア.Alzheimer型認知症イ.Pick病ウ.血管性認知症エ.Lewy(レビー)小体型認知症オ.遅発性統合失調症

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第37問

25歳の女性。境界型人格障害。高校時代から希死念慮や情緒不安定があった。アルバイト先の男性従業員と同棲していたが、21歳のときけんか別れして帰省した。帰省後は母親と生活していたが、母親への暴力と希死念慮が激しくなり入院した。入院後、落ち着いた時点で作業療法が開始された。この患者が作業療法中に希死念慮を漏らすようになった。対応として適切でないのはどれか。 ア.苦悶の気持ちを聴くようにする。イ.課題を一緒に考えていく姿勢を示す。ウ.作業療法を中止する。エ.希死念慮の背景を説明する。オ.主治医に報告する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

57歳の女性。夫と寝たきりの母親との3人暮らし。編み物を趣味としていた。患者は手の抜けない真面目な性格で、介護が2年続いたころから「体が動かない。死んでしまいたい」と寝込むようになった。夫に連れられ精神科病院を受診し入院。1か月後に作業療法が導入となった。しかし、作業療法士に「母のことが気になるんです。ここにいる自分が情けない」と訴えた。この患者への対応として適切なのはどれか。

1: 主治医に早期の退院を提案する。

2: 他の患者をお世話する役割を提供する。

3: 趣味の編み物をしてみるように提案する。

4: 休むことも大切であることを説明する。

5: 他の患者との会話による気晴らしを促す。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

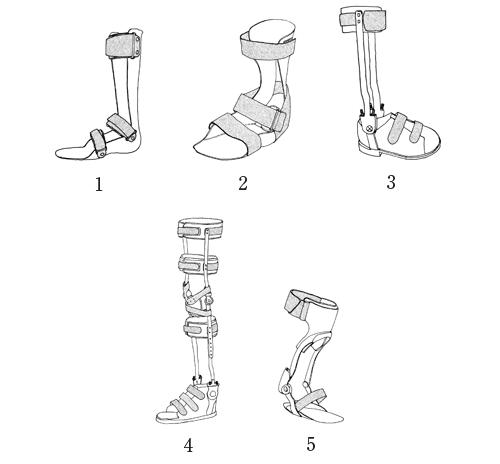

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第36問

24歳の女性。幼少時に母親から虐待を受けていた。高校中退後から仕事を転々としている。男性との関係は不安定で別れ話のたびに大量服薬を繰り返した。いつもむなしくて死にたい気持ちがあると自覚して、精神科クリニックを受診した。この患者にみられない特徴はどれか。

1: 理想化

2: 行動化

3: 身体化

4: 物盗られ妄想

5: ストーカー行為

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第14問

24歳の女性。統合失調症。1年前に職場の対人関係のストレスから発症した。現在は休職し、外来通院をしている。嫌がらせをされているという被害妄想は薬物療法により消失したが、ちょっとした周りの表情やしぐさを見て「周りの人が私のことを言っているような気がする」という猜疑的な言動はみられている。そこで主治医の判断により、認知機能の改善を目的に週1回、外来作業療法を利用したプログラムに参加することになった。この患者の治療目的に合ったプログラムとして適切なのはどれか。

1: ACT〈assertive community treatment〉

2: Empowerment approach

3: IPS〈individual placement and support〉

4: SCIT〈social cognition and interaction training〉

5: WRAP〈wellness recovery action plan〉

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症で対人関係に猜疑的な言動が見られるため、認知機能の改善を目的とした治療が適切である。そのため、SCIT(social cognition and interaction training)が最も適切なプログラムである。

- ACT(assertive community treatment)は、統合失調症患者の社会復帰を目指すための地域密着型のチームアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- Empowerment approachは、患者自身が自分の力を取り戻し、自立した生活を送ることを目的としたアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- IPS(individual placement and support)は、統合失調症患者の就労支援を目的としたプログラムであり、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- SCIT(social cognition and interaction training)は、統合失調症患者の認知機能や対人関係スキルを改善することを目的としたプログラムであり、この患者の症状に対して適切な治療プログラムである。

- WRAP(wellness recovery action plan)は、患者自身が健康維持や回復のためのプランを立てるプログラムであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第34問

32歳の男性。会社員。課長になってから会議が多くなり、会議中にマイクを持つ手が震え、激しい動悸と発汗が出現するようになった。次第に恥をかきたくないと、会議が恐怖となっていった。精神科外来受診後に外来作業療法を開始した。この患者の病態として適切なのはどれか。

1: 強迫性障害

2: 社会不安障害

3: 回避性人格障害

4: 身体表現性障害

5: 急性ストレス反応

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第13問

22歳の女性。幼少期に両親と死別したが、祖父母の支援などで問題なく学校生活を過ごした。学業成績は良かったが、感情が不安定で自傷行為を繰り返し、精神科クリニックに通院しながら高校を卒業した。卒業後は事務職として就職したが、感情が不安定でしばしばトラブルを起こした。最近、些細なことで友人と喧嘩になり、激怒して大量服薬して入院となった。入院後、早期に作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。

1: 完璧主義

2: 作為体験

3: 衝動行為

4: 脱力発作

5: 振戦せん妄

- 答え:3

- 解説:この患者は感情が不安定で自傷行為や衝動行為が見られるため、境界性パーソナリティー障害が予想されます。

- 完璧主義は全か無か思考とも言われ、うつ病の患者に見られる特徴です。この患者の症状とは一致しません。

- 作為体験は、他者や外部の力によって自分の意志とは無関係に行動や感情が操られていると感じる症状で、統合失調症に見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 衝動行為は、感情のコントロールができずに突発的な行動をとることで、境界性パーソナリティー障害の特徴的な症状の一つです。この患者の症状と一致します。

- 脱力発作は、突然の筋力喪失による倒れる症状で、睡眠障害の一種であるナルコプレシーに見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 振戦せん妄は、手足の震えや錯乱状態を伴う症状で、アルコールの離脱症状の一つです。この患者の症状とは一致しません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

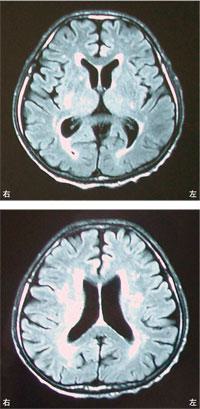

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第21問

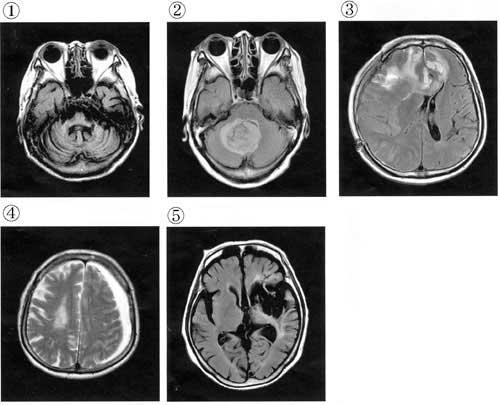

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第18問

25歳の会社員。通勤中に電車内で突然の心悸亢進、発汗、身体のふるえ及び窒息感におそわれ搬入された。心電図、脳波および血液検査で異常を認めなかったため自宅に戻った。その後も週2、3回同様の発作が生じ、外出が困難となったため精神科を受診した。この患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

1: 生活リズムを整える。

2: 身体運動を取り入れる。

3: 外出の練習を取り入れる。

4: リラクセーションの練習をする。

5: 社会生活技能訓練(SST)を行う。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する