第46回午後第13問の類似問題

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第36問

13歳の男子。恐怖症性不安障害。父親の転勤で中学転校時から、漠然とした不安感情が表れるようになった。ある日、授業中に動悸や息切れがひどくなり発作性の震えが出現、養護教諭のすすめで精神科クリニックを受診した。その後、不安発作が激しくなり不登校の日が続いた。主治医・両親・患者・学校側との相談の結果、クリニック付設デイケアに参加することになった。2か月して不安発作も落ち着き、新学期には登校を再開する予定になったが、本人は不安を述べている。この時点での対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両親に登校の必要性を説得してもらう。

2: スタッフの付き添いで登校する。

3: 教師に自宅へ迎えに行くように依頼する。

4: スタッフが定期的に面接する。

5: 登校できない時はデイケアに参加する。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

82歳の女性。認知症。会社員の娘と認知症初期の夫との3人暮らしで、家族に介護されている。患者は興奮すると夫に暴言を吐き、物を投げつけ、不安が強くなると仕事中の娘に十数回電話する状況である。集団を嫌いデイサービスの利用は拒否していたため、訪問作業療法の指示が出た。まず行うべきなのはどれか。

1: 服薬指導

2: 家族への助言

3: 身体機能の維持

4: 趣味活動の拡大

5: 記憶障害の改善

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第17問

55歳の女性。8年前に多発性硬化症と診断され、再発や寛解を繰り返し、2回の入院歴がある。現在は症状が落ち着いており、訪問理学療法で屋外歩行練習が実施されている。その際、理学療法士は運動強度を軽度から中等度とし、かつ、外気温の高い時間帯を避けて実施するなどに留意している。この理由として関係するのはどれか。

1: Barré徴候

2: Horner徴候

3: Lhermitte徴候

4: Tinel徴候

5: Uhthoff徴候

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。最近、「箸が使いにくい」と訴えるようになった。上肢機能の維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸の菊ねりによる上肢筋力の維持

2: 機織りの整経による上肢可動域の維持

3: 銅板細工による協調運動の維持

4: 革細工のカービングによる手指筋力の維持

5: クロスステッチ刺繍による手指巧緻性の維持

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第37問

24歳の女性。幼少時に母親から虐待を受けていた。高校中退後から仕事を転々としている。男性との関係は不安定で別れ話のたびに大量服薬を繰り返した。いつもむなしくて死にたい気持ちがあると自覚して、精神科クリニックを受診した。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 退行の促進

2: 枠組みの提供

3: 依存欲求の促進

4: 衝動の適応的発散

5: 失敗しない作業の提供

- 答え:2 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第30問

19歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校卒業後スーパーマーケットに就職した。約1年経ったころから情緒不安定となり、幻覚・妄想に支配された異常な言動が活発になったので入院した。薬物療法によって入院3か月で一応の安定が得られたので作業療法の依頼があった。この時期の作業療法の目標として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 作業の満足感を得る

2: 作業効率の改善

3: 病識をつける

4: 対人交流の促進

5: 生活リズム作り

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第8問

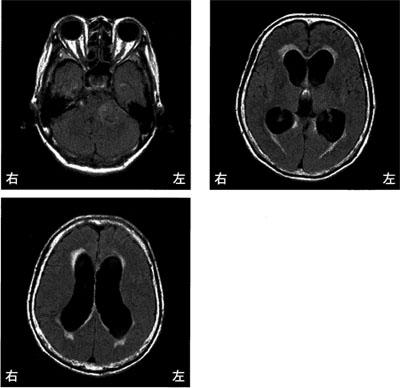

68歳の女性。2年前から左難聴を自覚していた。3か月前から歩行時のふらつきがあり、歩行困難となった。聴神経鞘腫と診断され作業療法を依頼された。頭部MRIを示す。初回評価する症状で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 失調

2: 発汗障害

3: 視野障害

4: 知能障害

5: ジストニア

- 答え:1 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第32問

32歳の女性。躁うつ病。18歳で発病。24歳で結婚し、2児をもうけ、スーパーで仕事をしていた。長男が小学校へ入学し、PTAの役員を引き受けた頃から仕事も忙しくなり、気分が高揚し外出や買い物が頻繁となった。心配した夫とともに受診し、入院となった。入院2週目、高揚気分は徐々に治まり、本人から「手芸がしたい」という希望があり、作業療法が開始された。1か月後に集団作業療法を行うことになった。面接で「子供たちのために早く退院したい」と希望を述べた。このときの評価すべき内容で適切でないのはどれか。

1: 疲労度

2: 集中力

3: 感情のコントロール

4: 対人関係

5: 就労能力

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

62歳の男性。Parkinson病。起立と歩行は可能であるが、歩行中の方向転換時には不安定となり転倒しそうになる。姿勢反射障害もみられる。独居で日常生活はほぼ自立しているが、通院には介助が必要である。この患者のHoehn & Yahrの重症度分類ステージはどれか。

1: Ⅰ

2: Ⅱ

3: Ⅲ

4: Ⅳ

5: Ⅴ

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第31問

32歳の女性。躁うつ病。18歳で発病。24歳で結婚し、2児をもうけ、スーパーで仕事をしていた。長男が小学校へ入学し、PTAの役員を引き受けた頃から仕事も忙しくなり、気分が高揚し外出や買い物が頻繁となった。心配した夫とともに受診し、入院となった。入院2週目、高揚気分は徐々に治まり、本人から「手芸がしたい」という希望があり、作業療法が開始された。この時点での作業療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 現在の病棟での生活の様子を病棟スタッフから聞く。

2: 過剰な刺激を避けるため静かな環境から開始する。

3: 運動を中心としたプログラムを選択する。

4: 手芸用品を持っていき、どのような手芸が好きか本人に確認する。

5: 自宅でどのような役割があるのか本人に確認する。

- 答え:1 ・2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第34問

25歳の女性。解離(転換)性障害。23歳時に結婚し,24歳ころから頭痛、吐き気、四肢のしびれ感と麻痺が出現するようになった。母親への依存と反発が強い一方で、性格のおとなしい夫に対して不満が強い。今回、過量服薬が疑われる意識障害で入院したが、一般状態が安定したので作業療法が開始された。作業療法開始時の対応で適切なのはどれか。

1: しびれと麻痺の原因を聞く。

2: 過量服薬の理由を聞く。

3: 母親との関係を聞く。

4: 葛藤と症状の関係を話し合う。

5: 興味のある活動を聞く。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

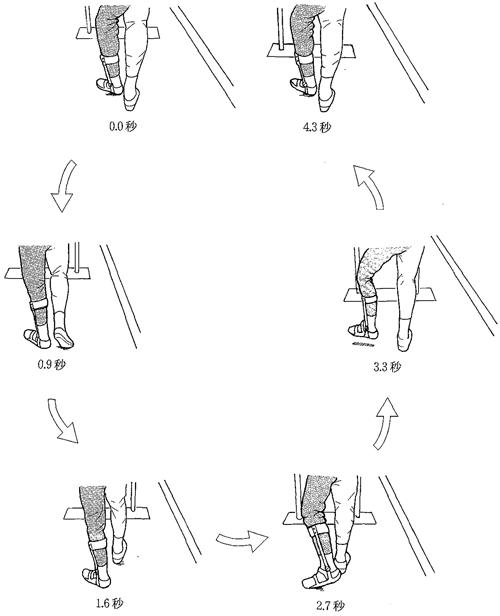

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第17問

65歳の女性。約1年前から抑うつ気分、意欲低下、判断力低下、不眠、食思不振などがあり、約9か月前に精神科外来を初めて受診した。希死念慮や貧困妄想も加わり、約8か月前に医療保護入院となっている。抗うつ剤投与により不眠、食思不振はある程度改善されたが、悲観的な思考内容は遷延化した。促してかろうじて病棟外への散歩に応じるようになり、数か月が経過したところで、主治医から作業療法の依頼があった。この時点での作業療法として適切でないのはどれか。

1: 本人の自己決定を見守る。

2: 個別のかかわりから開始する。

3: 1回の活動時間は短く設定する。

4: 長期間をかけて完成する課題を採用する。

5: なじみのある課題より初めての課題を採用する。

- 答え:4

- 解説:この問題では、高齢期のうつ病患者に対する作業療法の適切な方法について問われています。回復期にある患者に対して、自己決定を尊重し、個別のかかわりを重視し、短時間の活動を行い、なじみのある課題を選択することが適切です。一方で、長期間をかけて完成する課題は適切ではありません。

- 患者の自己決定による行動は、うつ病による行動不活性の改善を示すものであり、患者が安全に行動できるように見守ることは適切です。

- うつ病患者に作業療法を開始するときは、患者が自分のペースで行える個別のものがよい。集団で他者との関わりがある作業では患者が「他者と自己の比較」を行って自己卑下することや、作業ペースが合わずに自信を失うことがあるため、個別のかかわりから開始することが適切です。

- 作業療法の開始時期には、1回の活動時間は短くし、患者の疲労度を確認しながら活動量を調節して進めることが適切です。

- 長期間をかけて完成する課題は適切ではありません。患者が作業での成功体験を得るために、作業療法の初期には簡単で短時間に完成できる作業を選択し、完成した作品などはその場で満足が得られるように配慮することが重要です。

- うつ病患者にとってなじみのある作業は、病前の自分と比較して、病気になった自責感や劣等感を抱くことがあるため、なじみのある課題を採用することが適切です。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

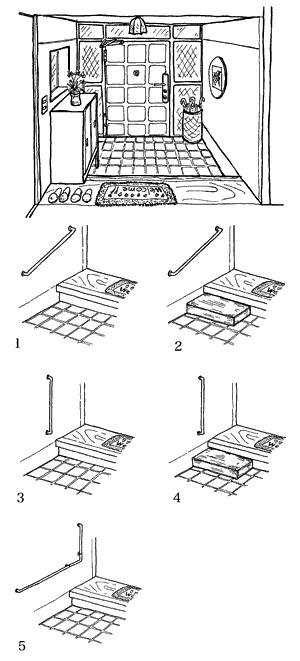

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第30問

23歳の女性。統合失調症。短大卒業後、事務員として働いていた。職場の同僚に噂されていると上司に訴えるなど、被害関係妄想が強まり精神科に紹介され入院となった。薬物療法で精神症状は治まり、2週目に作業療法が開始された。この時期の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 職場復帰に向けての訓練

2: 他患者との場の共有

3: 対人交流技能の訓練

4: 金銭管理の練習

5: リラクセーション

- 答え:2 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第26問

60歳の女性。うつ病。夫と2人暮らし。1年前からうつ状態が遷延し、抑うつ気分や意欲の低下が強く、家事もできなくなり入院した。1か月でうつ状態がやや改善してきたが、記憶力減退を強く訴え、「自分は痴呆になった」との不安が強い。気分転換と生活リズムの回復を目的に作業療法が処方された。主治医からの留意事項として、薬の副作用によるふらつきへの配慮が指示されている。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 歩行の状態を把握する。

2: 日常生活の状況について尋ねる。

3: 発症に先立つ環境変化について情報収集する。

4: 高次脳機能検査を行う。

5: 患者が関心を持っている活動を聞く。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する