第45回午前第9問の類似問題

第57回午後:第3問

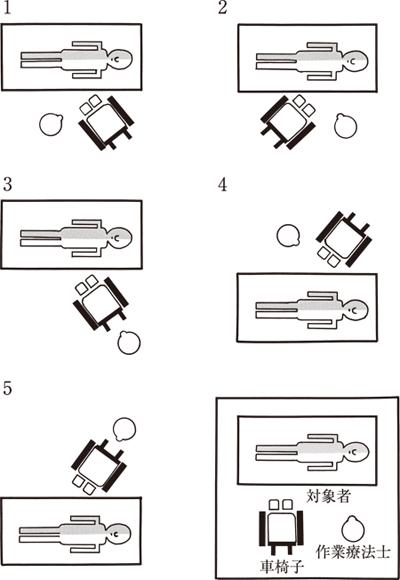

60歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。ベッドから車椅子への移乗は1人で何とか可能である。ベッドから車椅子への移乗場面の初回評価において、ベッド、車椅子および作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第55問

脊髄損傷の機能残存レベルと課題との組合せで誤っているのはどれか。

1: C4-電動車椅子の操作

2: C5-ベッドへの横移乗

3: C6-長便座への移乗

4: C7-自動車への車椅子の積み込み

5: C8-高床浴槽への出入り

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第14問

48歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後3年経過。スタインブロッカー機能障害度分類クラスIII。車椅子移動は介助。排泄動作の自立を目的に他院から紹介があり入院した。作業療法開始時に適切でないのはどれか。

1: ズボンの着脱訓練

2: 補高便座の利用

3: 家屋改造案の提示

4: 車椅子操作訓練

5: ポータブルトイレへの移乗訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第50問

脊髄損傷の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 拘 縮-他動運動

2: 褥 瘡-体位交換

3: 異所性骨化-電気刺激

4: 自律神経過反射-血圧測定

5: 起立性低血圧-腹帯装着

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第16問

4歳の女児。脳性麻痺。座位保持姿勢を図に示す。姿勢の特徴で正しいのはどれか。

1: 片麻痺が疑われる。

2: 重心は前方に偏位している。

3: ハムストリングスの短縮が疑われる。

4: 対称性緊張性頸反射の影響がみられる。

5: 頸部の立ち直り反応の低下が疑われる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第34問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C4 − ジョイスティック付電動車椅子走行

2: C5 − ズボンの着脱

3: C7 − 自助具を用いての整容動作

4: T1 − 自動車への移乗

5: T10 − 短下肢装具を用いての歩行

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第95問

脊髄損傷の機能残存レベルとADL指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第5頸髄節-自助具使用による食事動作

2: 第6頸髄節-滑り止めハンドリム付き車椅子の駆動

3: 第7頸髄節-改造自動車の運転

4: 第6胸髄節-長下肢装具装着による松葉杖歩行

5: 第4腰髄節-短下肢装具装着による一本杖歩行

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

80歳の男性。体重70 kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39 kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真を示す。妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

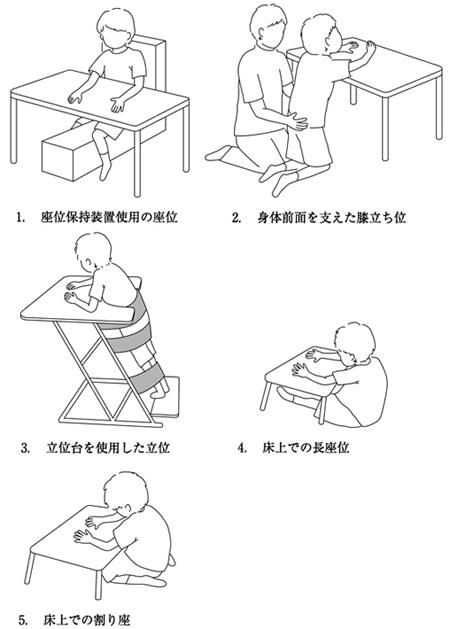

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児が机上で道具の操作を練習する際に、上肢を効果的に使用するための姿勢として最も難易度が高いのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第14問

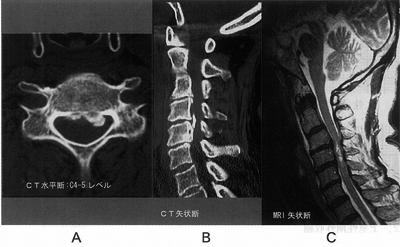

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第84問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作の組合せで正しいのはどれか。ただし、機能残存レベルより下位は完全麻痺とする。

1: C4―――――万能カフを用いた食事

2: C5―――――前方移乗

3: C6―――――橈側-手掌握り

4: C7―――――更衣

5: C8―――――長下肢装具での歩行

- 答え:4

- 解説:脊髄損傷の機能残存レベルは、損傷部位によって可能な動作が異なります。この問題では、機能残存レベルと可能な動作の組合せを正しく判断することが求められています。

- C4レベルでは頸部、肩甲骨の運動が可能ですが、万能カフを使用しても食事は困難です。万能カフを用いた食事はC5レベルから可能となります。

- C5レベルでは肩関節の屈曲、外転、伸展、肘関節の屈曲などが可能ですが、前方移乗(車イスとベット間)はC6レベルから可能となります。

- C6レベルでは手関節の背屈が可能となり、テノデーシスアクションを用いた把持動作が可能ですが、橈側-手掌握りはC8レベルから可能となります。

- C7レベルでは、側臥位でのズボン着脱なども可能となり、更衣が可能です。この選択肢が正しい組合せです。

- C8レベルでは手指屈筋・伸筋が機能しますが、ADLは車椅子自立レベルであり、長下肢装具での歩行はTh12レベルから可能となります。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第70問

脊髄損傷の機能残存レベルと筋力増強訓練との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第1腰髄節─骨盤挙上

2: 第2腰髄節─股関節屈曲

3: 第3腰髄節-股関節外転

4: 第4腰髄節─膝関節伸展

5: 第5腰髄節─膝関節屈曲

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

8歳の男児。転倒して橈骨遠位端骨折と診断され、6週間のギプス固定が行われた。固定除去後、関節可動域制限と筋力低下を認めた。物理療法で適切なのはどれか。

1: 機能的電気刺激

2: 極超短波

3: 超音波

4: 紫外線

5: 渦流浴

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第14問

25歳の男性。野球の試合で走塁中に右大腿後面に違和感と痛みとを生じ、近くの整形外科を受診した。大腿部エックス線写真では骨折を認めなかった。現時点の対応で適切でないのはどれか。

1: 下肢の挙上

2: 浮腫の予防

3: アイシング

4: 超音波照射

5: 弾性包帯での圧迫

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第63問

脊髄損傷の機能残存レベルと装具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第5頸髄節-手関節背屈装具

2: 第7頸髄節-短対立装具

3: 第12胸髄節-股継手付き長下肢装具

4: 第2腰髄節-長下肢装具

5: 第3仙髄節-短下肢装具

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第64問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な運動との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 第1腰髄節 - 股関節外転

2: 第2腰髄節 - 股関節伸展

3: 第3腰髄節 - 膝関節伸展

4: 第4腰髄節 - 足関節背屈

5: 第5腰髄節 - 足関節底屈

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第12問

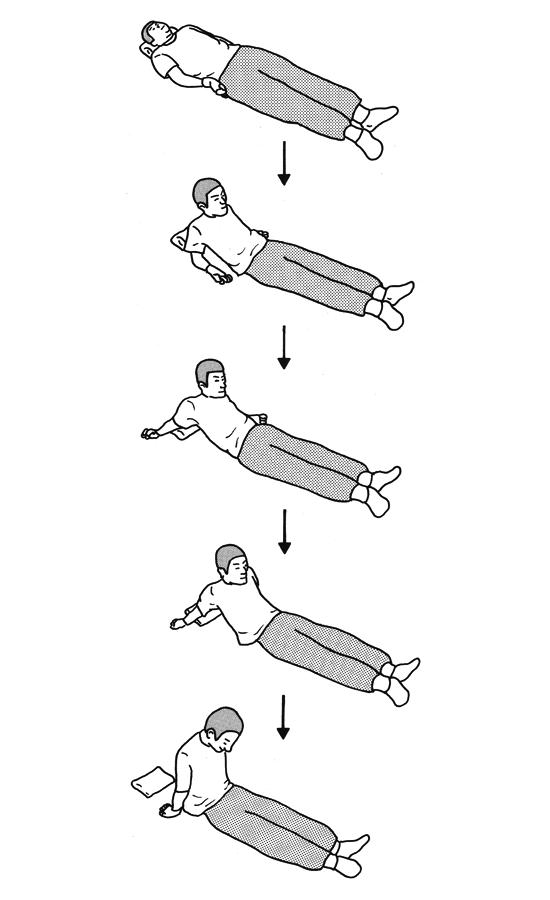

頸髄損傷者の起き上がり動作を図に示す。この患者において機能していると推測される筋はどれか。

1: 円回内筋

2: 深指屈筋

3: 上腕三頭筋

4: 長母指伸筋

5: 尺側手根伸筋

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する