第45回午前第9問の類似問題

第46回午後:第36問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作との組合せで正しいのはどれか。ただし、機能残存レベルから下位は完全麻痺とする。

1: C4 — 万能カフを用いた食事

2: C5 — 標準型車椅子の操作

3: C6 — 腱固定効果を利用した把持

4: C7 — 橈側−手掌握り

5: C8 — 指尖つまみ

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第16問

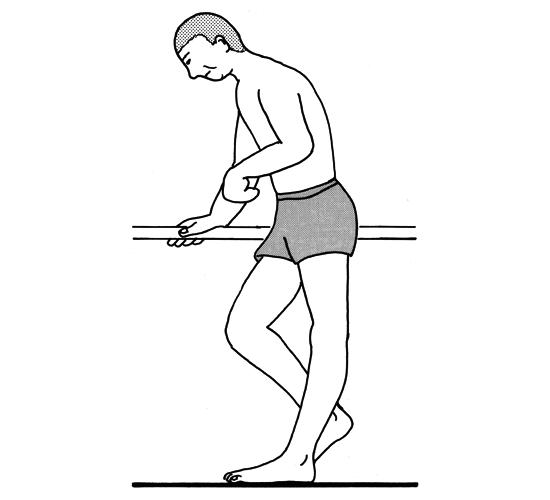

図に示す動作を行う脊髄損傷患者について答えよこの患者のADLで正しいのはどれか。

1: 寝返りには手すりが必要

2: 長座位保持には手すりが必要

3: 食事には長対立装具が必要

4: 更衣はズボンを除いて可能

5: 洋式トイレの使用が可能

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第25問

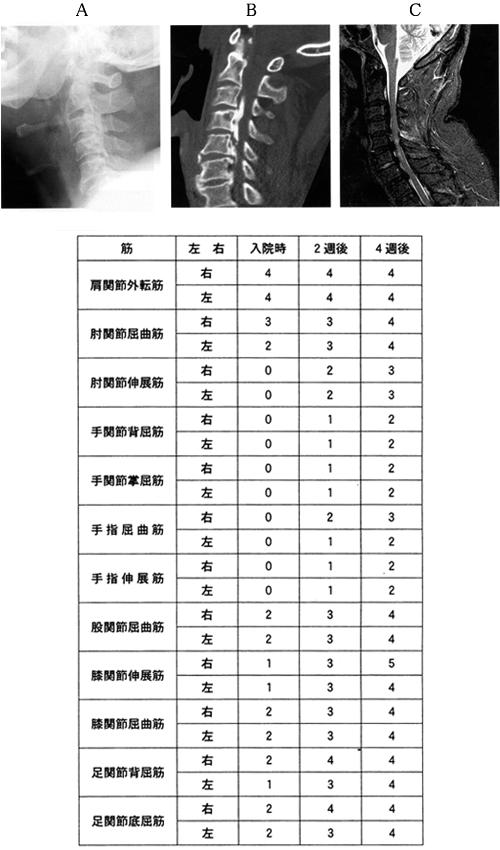

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第10問

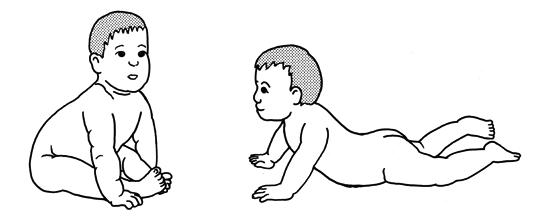

生後8か月の乳児。運動発達の遅れがあり、療育施設にて理学療法を受けている。図のような姿勢を示す。優先して行う運動はどれか。

1: 寝返り

2: 膝立ち

3: 四つ這い

4: 立ち上がり

5: 免荷立位での交互振り出し

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第38問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで誤っているのはどれか。

1: C3 ― 下顎による電動車椅子の操作

2: C7 ― 自助具なしでの書字

3: T1 ― プッシュアップ動作

4: T6 ― 床から車椅子への移乗

5: L2 ― 長下肢装具とクラッチとを用いての歩行

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第8問

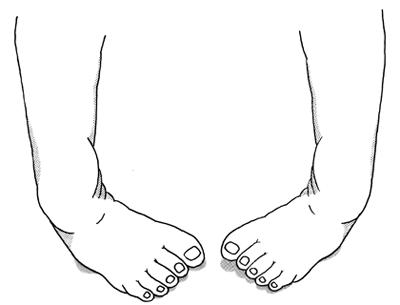

6歳の男児。潜在性二分脊椎。足部の変形を図に示す。MMTを行ったところ、大腿四頭筋の筋力は5、内側ハムストリングスは3、前脛骨筋は3、後脛骨筋は2であった。Sharrardの分類による障害レベルはどれか。

1: I群

2: II群

3: III群

4: IV群

5: V群

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第45問

外傷性の前頭葉損傷による高次脳機能障害の患者に対する動作指導として適切なのはどれか。

1: 床からの起き上がりは、起き上がる方向を次々と変えながら練習する。

2: 歩行では、股・膝・足関節の運動に同時に注意を払うよう指導する。

3: 車椅子操作は、手順を1つずつ確認しながら進めるよう指導する。

4: 動作の手順を間違えた場合は、自分で気付くまで指摘しない。

5: 更衣動作では、上衣と下衣を交互に練習する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第69問

脊髄損傷者の機能残存レベルと車椅子の処方の組合せで適切でないのはどれか。

1: C4:チンコントロール電動車椅子

2: C5:水平ノブ付きハンドリム

3: C6:取り外し式肘当て

4: C7:長いブレーキレバー

5: Th10:低いバックレスト

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第12問

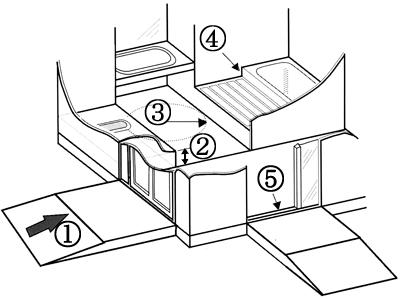

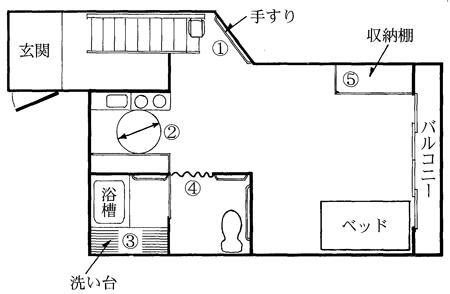

22歳の男性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子は床から390 mmの座面に100 mmの低反発素材のクッションを使用している。移乗は、車椅子から前・後方移動で自立し、ADLは環境整備の上で自立が見込めるようになった。1人暮らしを目的にした住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。

1: ①入口のスロープ傾斜を1/8とした。

2: ②便器の高さを床から400 mmとした。

3: ③移乗の車椅子操作のために回転半径を600 mm確保した。

4: ④浴槽のふちの高さを洗い場から150 mmとした。

5: ⑤テラスへの出入り口は埋め込みレールとした。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第17問

50歳の男性。ギラン・バレー症候群発症後1週経過。理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での良肢位保持

2: 体位変換

3: 関節可動域訓練

4: 呼吸訓練

5: 代償運動の指導

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第54問

合併症のない第7頸髄節機能残存の外傷性脊髄損傷患者で誤っているのはどれか。

1: 自己導尿は自立できる。

2: 車椅子とベッド間の移乗は自立できる。

3: 感覚障害の程度は座位能力に関係する。

4: 自律神経過反射が起きやすい。

5: BFOが役立つ。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

65歳の女性。脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)。1階は店舗のため、階段に昇降機を設置することとした。普通型車椅子での生活に必要な家屋改造計画を図に示す。適切なのはどれか。

1: ①高さ100〜120 cm

2: ②直径90〜120 cm

3: ③高さ40〜45 cm

4: ④幅70〜80 cm

5: ⑤高さ80〜170 cm

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第36問

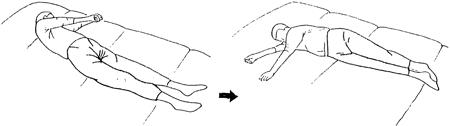

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者の寝返りで使う筋で適切でないのはどれか。

1: 大胸筋

2: 広背筋

3: 上腕三頭筋

4: 円回内筋

5: 腹斜筋

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第46問

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1: 痙縮の減弱

2: 褥瘡の予防

3: 異常疼痛の抑制

4: 骨粗鬆症の予防

5: 消化管運動の促進

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第3問

20歳の女性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。洗顔動作を図に示す。左上肢を用いて体幹を前傾し洗面台に顔を近づけることができる。この動作の力源となる筋はどれか。

1: 三角筋

2: 腕橈骨筋

3: 上腕二頭筋

4: 橈側手根屈筋

5: 橈側手根伸筋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第41問

脊髄損傷の機能残存レベルによって生じうる拘縮で誤っている組合せはどれか。

1: 第4頸髄節-肩甲骨挙上

2: 第5頸髄節-肩関節外転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-MP関節屈曲

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第24問

5歳の女児。痙直型四肢麻痺。側弯や股関節脱臼はない。車椅子座位での全身写真(別冊No. 2)を別に示す。幼稚園で用いる座位保持装置の調整について、はじめに検討するべき事項はどれか。2つ選べ。

1: 頭部の固定性

2: 胸郭部の固定性

3: 骨盤帯の固定性

4: 股関節の外転保持性

5: 足台の高さ

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第25問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節可動域運動を行う。

2: 呼吸訓練を行う。

3: 背中を押して歩行を介助する。

4: メトロノームを利用して歩行練習を行う。

5: マット上で起き上がり練習を行う。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する