第40回午前第14問の類似問題

第38回午後:第67問

筋萎縮性側索硬化症について正しいのはどれか。

1: 感覚障害が出現する。

2: 筋線維束攣縮が見られる。

3: 20歳代に好発する。

4: 萎縮は近位筋から生じる。

5: 初期から腱反射は低下する。

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

65歳の男性。4歳時に急性灰白髄炎に罹患し右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていた。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、最近は歩行時の疲労が増し下肢の冷感が強くなってきたため受診した。身長160 cm、体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。筋力はMMTで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋は段階1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行練習

3: 右大腿四頭筋の筋力増強運動

4: 四つ這いでの移動練習

5: 車椅子による移動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第44問

多発性筋炎で正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 心筋は障害されない。

3: 高い室温では筋力が低下する。

4: 四肢の遠位筋優位に障害される。

5: 間質性肺炎を合併すると予後が悪い。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第19問

85歳の女性。玄関で転倒し、大腿骨頸部内側骨折(ガーデンステージIV)と診断され、セメント使用の人工骨頭置換術を受けた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 早期の立位訓練

2: 早期から自力での側臥位を許可

3: 股関節の外転運動

4: 脱臼防止肢位の教育

5: 足関節の底背屈運動

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第18問

50歳の男性。閉塞性動脈硬化症。300 m程度の歩行ごとに下肢の痛みのために5~6分の休息をとる。座位や立位時に痛むことはない。理学療法で適切なのはどれか。

1: 寒冷療法

2: 極超短波療法

3: トレッドミル歩行練習

4: PNFによる最大抵抗運動

5: 弾性ストッキングによる圧迫療法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第77問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症の理学療法プログラムで適切でないのはどれか。

1: 罹患筋の抵抗運動

2: 呼吸・排痰訓練

3: 嚥下指導

4: コミュニケーション手段の獲得

5: 精神心理的サポート

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第34問

50歳の女性。外傷性頸髄損傷。筋力は左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、上腕三頭筋4、長橈側手根伸筋4、橈側手根屈筋1、手指伸筋4、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0であった。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第5頸髄節

2: 第6頸髄節

3: 第7頸髄節

4: 第8頸髄節

5: 第1胸髄節

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第17問

55歳の女性。8年前に多発性硬化症と診断され、再発や寛解を繰り返し、2回の入院歴がある。現在は症状が落ち着いており、訪問理学療法で屋外歩行練習が実施されている。その際、理学療法士は運動強度を軽度から中等度とし、かつ、外気温の高い時間帯を避けて実施するなどに留意している。この理由として関係するのはどれか。

1: Barré徴候

2: Horner徴候

3: Lhermitte徴候

4: Tinel徴候

5: Uhthoff徴候

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

80歳の女性。重度の認知症患者。訪問作業療法を実施した際の足の写真を示す。対処方法で正しいのはどれか。

1: 入浴を禁止する。

2: 摂食状況を確認する。

3: 足部装具を装着させる。

4: 足関節の可動域訓練は禁忌である。

5: 踵部にドーナツ型クッションを使用する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第67問

筋萎縮性側索硬化症で誤っているのはどれか。

1: 40~50歳代に好発する。

2: 男性に多い。

3: 進行性である。

4: 外眼筋麻痺がみられる。

5: 球症状がみられる。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第12問

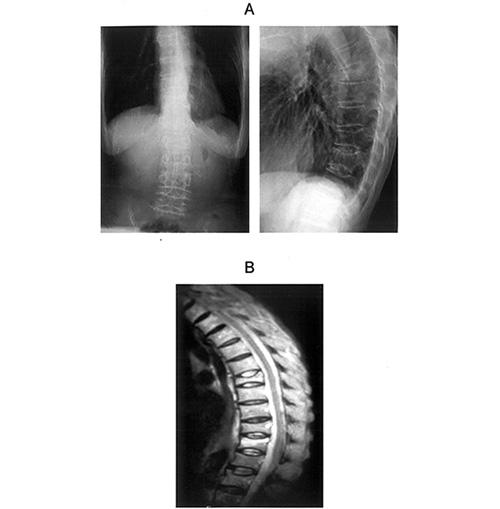

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI T2強調像Bとを示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第36問

65歳の男性。胸骨正中切開による縦隔腫瘍摘出術後3日。左上下葉区の痰の貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ゆっくりとした深い腹式呼吸

2: 右側臥位での体位排痰

3: 胸郭可動域運動

4: 四肢の自動介助運動

5: 体幹の回旋運動

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第11問

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(別冊No. 3A)とMRI(別冊No. 3B)とを別に示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 脊椎椎体圧迫骨折

5: 椎間板ヘルニア

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第23問

65歳の男性。右大腿骨骨幹部骨折。プレート固定術後3週経過。右股関節拘縮がみられる。可動域増大を目的として超音波療法を施行した。誤っているのはどれか。

1: 1MHzの周波数を使用する。

2: 導子の速度は1~2 cm/秒である。

3: 照射面積は導子面積の約4倍である。

4: 2W/cm2の強度で行う。

5: 治療面に対し導子を垂直に当てる。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第15問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。その後、深部静脈血栓症は治癒したが、手術側の膝に屈曲拘縮と疼痛とがある。物理療法で適切でないのはどれか。

1: 赤外線

2: 超音波

3: 渦流浴

4: 超短波

5: ホットパック

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第6問

26歳の男性。20歳ころから乗り物のつり革を握ると放しにくいことを自覚し始め、四肢遠位筋優位の筋力低下を自覚するようになった。母親にも同様の症状がある。前頭部に脱毛があり、側頭筋や咬筋が萎縮し、顔の幅が狭く頬がこけた顔貌をしている。認められる可能性が高いのはどれか。

1: アテトーゼ

2: Gowers徴候

3: ミオトニア

4: Lhermitte徴候

5: Romberg徴候

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

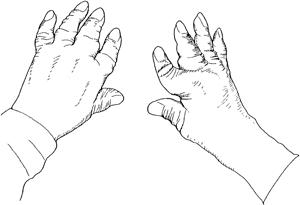

第37回午前:第9問

56歳の女性。慢性関節リウマチで図のような手の変形をきたしている。最も適切なのはどれか。

1: MP関節尺側偏位

2: MP関節背側亜脱臼

3: ムチランス変形

4: Z変形

5: 手関節強直

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第67問

末期の筋萎縮性側索硬化症において保たれる機能はどれか。

1: 眼球運動

2: 呼吸機能

3: 嚥下機能

4: 構音機能

5: 上肢機能

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する