第39回午前第13問の類似問題

第55回午前:第15問

75歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅣ。歩行時に小刻み歩行、突進現象、すくみ足が出現する。歩行練習として適切なのはどれか。

1: 速く歩く。

2: 広いところで歩く。

3: 床に引いた一本線上を歩く。

4: 目標地点の手前を注視して歩く。

5: お盆に載せたコップを運びながら歩く。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第22問

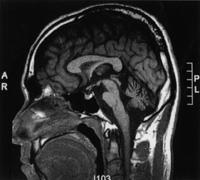

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

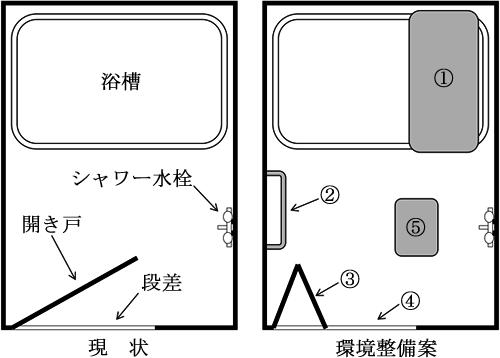

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。AFOとT字杖で屋内歩行は自立している。自宅浴室の現状の見取り図と環境整備案とを図に示す。環境整備案のうち最も必要性が低いのはどれか。

1: ①バスボードの利用

2: ②手すりの設置

3: ③折り戸への変更

4: ④段差の解消

5: ⑤シャワーチェアの利用

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第17問

85歳の女性。ADLに一部介助が必要だが、屋内歩行はつたい歩きで自立している。3か月前に机に手をついて床から立ち上がろうとした際に転倒したが、骨折には至らなかった。自宅の住環境に関する助言として適切なのはどれか。

1: 敷居の段差に同系色のテープを貼る。

2: 階段や浴室に滑り止めマットを敷く。

3: 夜間の照明は視線の高さに設置する。

4: トイレの開き戸をカーテンに変更する。

5: 必要な物は手の届く範囲の床上に置く。

- 答え:2

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第21問

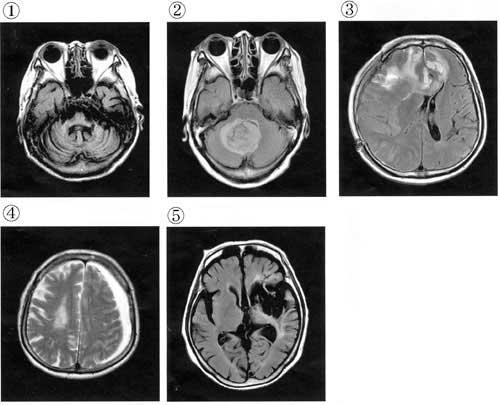

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第25問

55歳の男性。急性心筋梗塞後合併症なく4週で自宅退院となった。復職までの2か月は自宅療養の予定である。自宅療養中の生活指導として適切でないのはどれか。

1: 1日に1~2 kmの歩行

2: 休みながらの階段昇降

3: 脈拍120/分以下での自転車エルゴメーター

4: 洗車・ワックスがけ

5: ボルグ指数12以下での運動

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第12問

80歳の男性。要介護2。妻と2人暮らし。上肢機能は保たれているが、下肢の支持性の低下がある。認知機能は保たれている。尿意はあり、日中は洋式トイレでズボンの上げ下ろしの介助を受けて排尿している。便失禁はないが、夜間の居室での排尿方法を検討している。「妻を起こさずに自分で排尿したい」との希望がある。排泄用具の写真を示す。選択する排泄用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

80歳の男性。体重70 kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39 kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真を示す。妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第84問

Parkinson病のYahrの重症度分類と訓練内容との組合せで誤っているのはどれか。

1: ステージI-自転車エルゴメータ

2: ステージII-歩行訓練

3: ステージIII-ADL訓練

4: ステージIV-方向転換の訓練

5: ステージV-胸郭ストレッチ

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

82歳の女性。室内移動は手すりや家具を支えになんとか可能であったが、動きづらくなり、作業療法が依頼された。初回評価の内容で適切でないのはどれか。

1: 車椅子の採型計測を行った。

2: 家の間取りなどの住環境を聞いた。

3: 日常のすごし方を聞いた。

4: 心理社会面の評価を行った。

5: 困っている動作の観察を行った。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

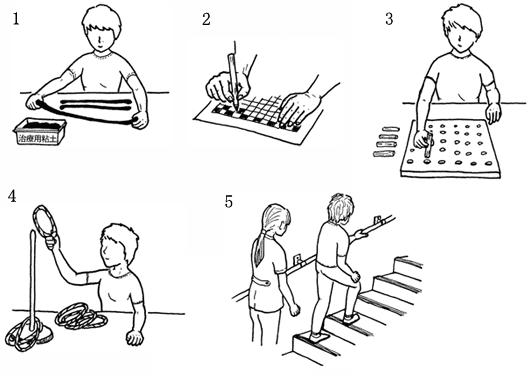

第47回午前:第10問

53歳の女性。Parkinson病。Hoehn&Yahrの重症度分類StageⅢ。薬物コントロールができ次第退院の予定である。作業療法が適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第29問

Parkinson病のHoehn&Yahrの重症度分類ステージで適切なのはどれか。

1: ステージⅠでは両側の機能障害がみられる。

2: ステージⅡでは姿勢反射障害がみられる。

3: ステージⅢでは機能障害の左右差が顕著となってくる。

4: ステージⅣでは日常生活に制限があり転倒しやすい。

5: ステージⅤでは日常生活に制限が大きいが手すり歩行は可能である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第71問

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)ランクJ、認知症性老人の日常生活自立度ランクIIIの高齢障害者に対する在宅介護のアセスメントで優先度が低いのはどれか。

1: 医学的急変時の対応

2: 玄関の戸締りの方法

3: 台所の火の後始末

4: 電動三輪車の操作

5: デイケアの利用

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第9問

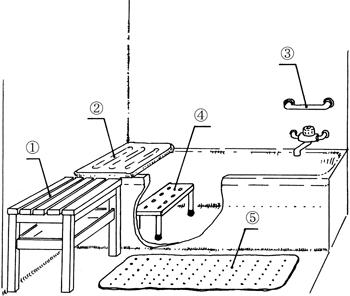

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。この患者の浴室の環境調整で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する