第38回午前第46問の類似問題

第40回午前:第18問

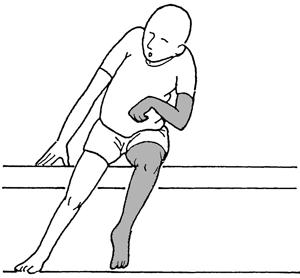

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第47問

右大脳半球の広範な脳梗塞の患者にみられるのはどれか。2つ選べ。 ア.頭部が左方向を向いている。イ.視線が左方向に向いている。ウ.皿の食物を左側だけ食べる。エ.車椅子を左側の壁にぶつけやすい。オ.座位時左側に倒れやすい。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第47問

脳血管障害片麻痺患者の更衣指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 靴下は座位ではく。

2: 靴下の着脱の導入はソックスエイドを用いる。

3: 下衣は非麻痺側下肢から先に通す。

4: 前開き式上衣は先に麻痺側の上肢を通す。

5: かぶり式上衣は先に非麻痺側の上肢を通す。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第16問

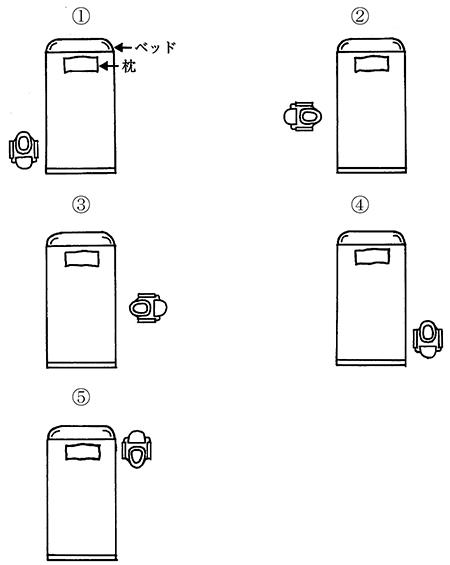

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第9問

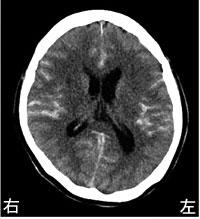

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第25問

右延髄背外側部の脳梗塞による障害で認められるのはどれか。

1: 左内反足

2: 右下垂足

3: 右の痛覚脱失

4: 左の深部感覚障害

5: 右下肢の運動失調

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第8問

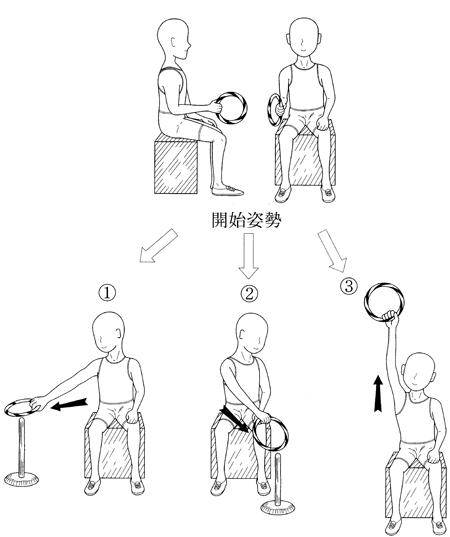

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第44問

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1: 片麻痺に対するCI療法

2: 抑うつ状態に対する認知行動療法

3: 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法

4: 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習

5: 半側空間無視に対するプリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第29問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状と訓練課題との組合せで適切なのはどれか。

1: 定頸不良 — 背臥位で下肢を挙上する。

2: 体幹過伸展 — 座面の高い椅子で座位を保持する。

3: 手指の過伸展 — 豆をつまむ。

4: 目と手の協調障害 — ボールプールで遊ぶ。

5: 動的バランス不良 — セラピーボールに乗って揺らす。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第35問

摂食・嚥下について誤っているのはどれか。

1: 先行期は認知機能の影響を受ける。

2: 口腔移送期には口唇で食物を取り込む。

3: 口腔準備期には咀嚼によって食塊を形成する。

4: 咽頭期は反射的な運動である。

5: 食道期は蠕動運動である。

- 答え:2

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

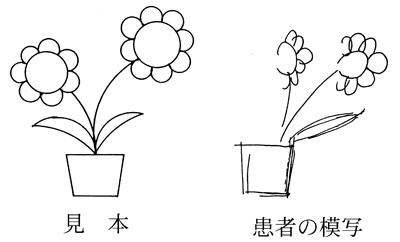

第36回午前:第9問

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第44問

脳卒中の早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: 上下肢の他動運動は発症当日から可能である。

2: 意識障害がなければ徐々に頭部挙上訓練を行う。

3: 収縮期血圧は100 mmHgを超えないようにする。

4: 脈拍は100/分以下に保つようにする。

5: 悪心などの自覚症状の出現で直ちに中止する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。この障害への対応として適切でないのはどれか。

1: 食事場面で患側にある食物を意識させる。

2: 体幹は健側方向への回旋を意識させる。

3: 理学療法士は患側に立って治療を行う。

4: 車椅子での集団風船バレーに参加させる。

5: 車椅子の患側のブレーキレバーに目印をつける。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第91問

脳性麻痺で誤っているのはどれか。

1: 痙直型四肢麻痺では出生時から筋緊張が高い。

2: 痙直型両麻痺では上肢よりも下肢の障害が強い。

3: アテトーゼ型では緊張性頸反射の影響を受ける。

4: 精神的緊張でアテトーゼ型の不随意運動は増強する。

5: アテトーゼ型四肢麻痺では下肢よりも上肢の障害が強い。

- 答え:1

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第41問

左中大脳動脈閉塞で生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 自然にバイバイと手を振ることはできるが、指示されるとできない。

2: 着る手順を説明できるが、誤った着方をする。

3: 重度の運動麻痺があるのに、歩けると主張する、

4: 視界の左半分にある物を見落とす。

5: 色紙の色分けができない。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する