第34回午前第4問の類似問題

第53回午前:第41問

脊髄小脳変性症の患者で、歩行可能であるが伝い歩きが主であり、方向転換時に不安定となってしまう場合の歩行補助具として適切なのはどれか。

1: T字杖

2: 歩行車

3: 交互型歩行器

4: ウォーカーケイン

5: ロフストランド杖

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。このときのGCS(Glasgow Coma Scale)はどれか。

1: E4 V3 M4

2: E4 V4 M5

3: E3 V3 M4

4: E3 V4 M3

5: E3 V5 M5

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第23問

18歳の男性。事故による第6頸椎脱臼骨折。受傷後3か月経過。筋力は、肩関節屈曲・伸展・外転筋ともにほぼ5(Normal)、肘関節屈筋5(Normal)、肘関節伸筋4(Good)であったが、手指屈筋・伸筋ほぼ0、体幹筋0、下肢筋0であった。感覚は体幹・下肢で脱失していた。この患者で誤っているのはどれか。

1: 不全四肢麻痺である。

2: 自律神経過反射が起きやすい。

3: コップの把持は可能である。

4: 自己導尿は可能と予測される。

5: 車椅子とベッド間の移乗は自立可能と予測される。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第7問

55歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺。発症15日目のブルンストローム法ステージは上肢III・手指III・下肢III、左足にクローヌスと内反尖足を認める。感覚障害や高次脳機能障害はない。早期に移動能力を獲得するために適切な装具はどれか。

1: 靴型装具

2: 短下肢装具

3: 硬性膝装具

4: 長下肢装具

5: 骨盤帯付長下肢装具

- 答え:2

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第42問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: 股関節の伸筋を主に強化する。

4: 体幹筋は腹筋を主に強化する。

5: 体幹装具で座位訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第9問

48歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。ADLの維持・向上のための指導で誤っているのはどれか。

1: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

2: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

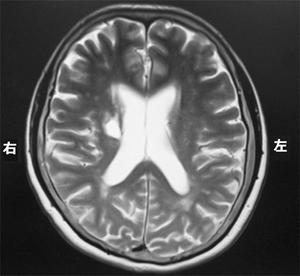

第49回午前:第4問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1: 使用頻度の低い単語を用いる。

2: 出にくい言葉は先回りして言う。

3: できるだけ長い文章で話しかける。

4: 意思伝達には易しい漢字を用いる。

5: ジェスチャーは可能な限り用いない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

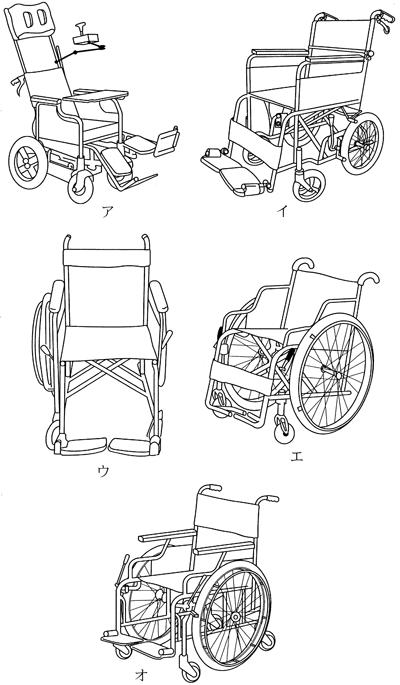

第39回午前:第10問

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第51問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り時、患側上肢を腹部の上に保持する。

2: ベッドからの立ちあがり時、体幹の前傾運動を入れる。

3: 立位での方向転換は患側下肢を軸に行う。

4: 階段の降り動作は患側から行う。

5: 昇りのエスカレーターへの乗りこみは健側から行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

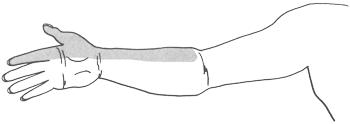

第55回午前:第2問

75歳の女性。頸椎症性神経根症。4年前から上肢のしびれ感がある。その領域を図に示す。障害を受けている神経根で正しいのはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: Th1

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第58問

高齢者の大腿骨頸部外側骨折に対する観血的整復固定術後の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.股関節内転内旋は禁じる。イ.肥満傾向の患者では歩行浴が有効である。ウ.治癒遷延例は免荷装具の適応になる。エ.患肢の短縮に補高靴を用いる。オ.両松葉杖で患肢完全免荷歩行を指導する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

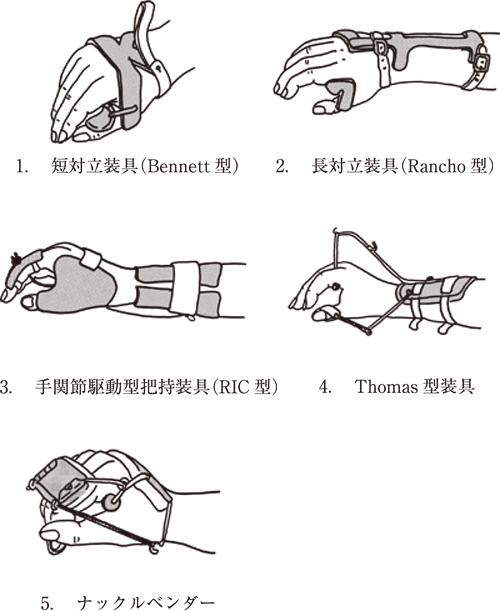

第57回午前:第3問

50歳の女性。末梢神経麻痺により、円回内筋、長掌筋、橈側手根屈筋、浅指屈筋、深指屈筋(示指・中指)、長母指屈筋、方形回内筋、短母指外転筋、短母指屈筋(浅頭)、母指対立筋、第1・2虫様筋が麻痺している。適応する装具で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第18問

50歳の女性。10年前に義母の介護に際して突然の視力障害を訴えたが、眼科的異常はみられなかった。1か月前に夫の単身赴任が決まってから、下肢の冷感、疼痛を主訴として、整形外科、血管外科などを受診するも異常所見は指摘されなかった。次第に食事もとれなくなり、心配した夫が精神科外来を受診させ、本人はしぶしぶ同意して任意入院となった。主治医が、身体以外のことに目を向けるようにと作業療法導入を検討し、作業療法士が病室にいる本人を訪問することになった。本人は着座すると疼痛が増強するからと立位のままベッドの傍らに立ち続けて、他科受診できるよう主治医に伝えてほしいと同じ発言を繰り返す。この患者に対する病室での作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: 他科受診できるよう約束する。

2: 夫の単身赴任をどのように感じているか尋ねる。

3: 痛みが軽減することを約束して作業療法への参加を促す。

4: 身体的には問題がなく、心の問題であることを繰り返し伝える。

5: 他のスタッフの発言との食い違いが生じないよう、聞き役に徹する。

- 答え:5

- 解説:この患者は転換性障害であると考えられるため、作業療法士は患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことが最も適切な対応です。

- 他科受診の決定は医師の判断であり、作業療法士が約束できることではないため、選択肢1は適切ではありません。

- 現時点で治療内容に納得していない患者に対して、症状増悪の契機となったできごとを聴取することは適切ではないため、選択肢2は適切ではありません。

- 作業療法士は症状そのものの治療契約を結ぶことができず、作業療法導入初期には強く参加を促すことは避けるべきであるため、選択肢3は適切ではありません。

- 現時点で心の問題であることを繰り返し伝えると、患者は納得できず自己否定を感じる可能性があるため、選択肢4は適切ではありません。

- 患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことは、現時点での患者の苦痛を理解しようとする態度として望ましいため、選択肢5が最も適切な対応です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第39問

48歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのステージIII、クラスIII。ADLを維持・向上するための運動指導で誤っているのはどれか。

1: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

2: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第35問

重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 筋力増強訓練は控える。

2: 家具の配置変更を検討する。

3: 歩隔をできるだけ狭くする。

4: 柄の細いスプーンを使用する。

5: 杖はできるだけ軽量なものを用いる。

- 答え:2

- 解説:重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者は、上肢全体の動作が拙劣で介助が必要な状態です。そのため、生活指導では患者の安全性や利便性を考慮した対応が求められます。

- 筋力増強訓練は、適切な指導のもとで行われる場合、患者の機能改善に役立ちます。ただし、無理な訓練は避けるべきです。

- 正解。家具の配置変更を検討することで、患者の移動や生活が容易になり、安全性も向上します。

- 歩隔を狭くすることは、バランスを崩しやすくなるため、適切ではありません。適切な歩行指導や補助具の使用が求められます。

- 柄の細いスプーンは、握力が弱い患者にとって使いづらいため、適切ではありません。柄の太いスプーンや特殊な形状のスプーンが適切です。

- 杖はできるだけ軽量なものを用いることは、患者にとって利便性が高いですが、重症度分類Ⅲ度の患者に対しては、より適切な介助や補助具の使用が求められます。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1: 前部損傷

2: 後部損傷

3: 中心性損傷

4: 半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5: 完全損傷

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第39問

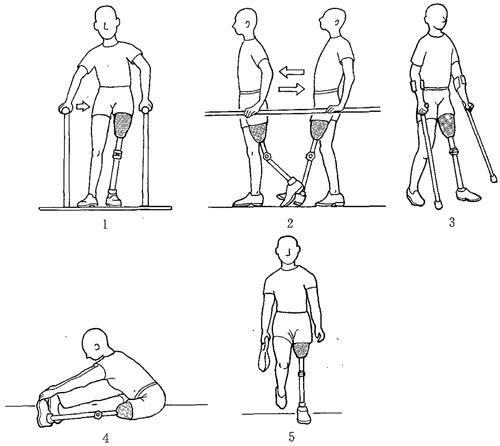

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する