第35回午前第58問の類似問題

第51回午後:第6問

65歳の男性。脳梗塞で左片麻痺となり1か月が経過した。Brunnstrom法ステージで上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅳ。認知機能と感覚とに障害はない。非麻痺側上肢に機能的な問題はない。短下肢装具を用いて屋内歩行が可能。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 両手で用いたループ付きタオルによる洗体

2: 立位で左手を用いたズボンの引き上げ

3: 両手で頭上の高さの棚に衣類を収納

4: 左手を用いたテーブルの雑巾がけ

5: 両手を用いたタオルたたみ

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第51問

正しいのはどれか。

1: 頸髄損傷者(第4頸髄節まで機能残存)の移乗-ベルトタイプの吊り具

2: 片麻痺者(上下肢とも共同運動レベル)の入浴-片手に洗体用ミトン

3: 両上腕切断者の排便-洗浄器付き便座

4: アテトーゼ型脳性麻痺者の食事-スプリング・バランサー

5: 失調症者の更衣-リーチャー

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第92問

脊髄損傷(完全麻痺)の機能残存レベルと可能なADLとの組合せで誤っているのはどれか。

1: 第5頸髄節-自助具を用いた食事動作

2: 第6頸髄節-下腹部叩打による排尿動作

3: 第7頸髄節-自動車の運転

4: 第6胸髄節-長下肢装具・松葉杖を用いての四点歩行

5: 第4腰髄節-短下肢装具・松葉杖を用いての屋外歩行

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

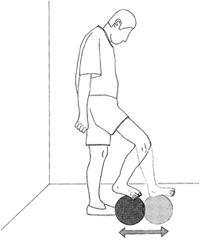

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1: 立位バランス改善

2: 腹筋・背筋の協調運動

3: 麻痺側下肢の支持性向上

4: 麻痺側下肢の屈筋強化

5: 非麻痺側下肢の伸筋強化

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

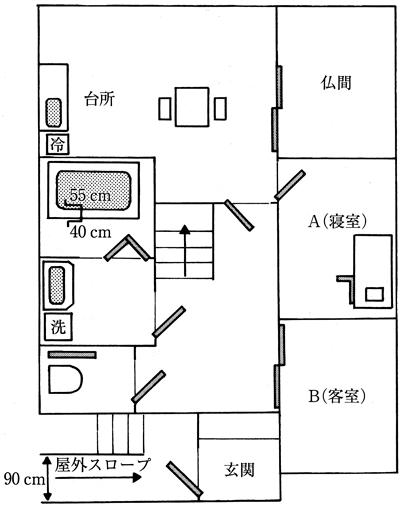

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第35問

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1: 和式トイレで排泄する。

2: 割り座で足の爪を切る。

3: あぐら座位で靴下をはく。

4: 健側下肢から階段を下りる。

5: 椅子に座って床の物を拾う。

- 答え:3

- 解説:後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導では、股関節の後方脱臼のリスクを考慮し、股関節屈曲・内転・内旋の複合や過度な屈曲位を避ける動作が適切である。

- 和式トイレで排泄する姿勢は、しゃがみ込む際に股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 割り座は、股関節屈曲・内転・内旋が複合した肢位で、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- あぐら座位での靴下着脱は、股関節外転・外旋位となるため、指導として適切である。ただし股関節の過度な屈曲には注意が必要である。

- 健側下肢から階段を下りると、術側の片側立脚位で体重を支持しながら遠心性屈曲を行うことになり、脱臼の危険性が高まるため、適切ではない。

- 椅子に座って床の物を拾うと、股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第18問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが器質的問題が認められなかったため、紹介によって精神科外来を受診し入院することとなった。手足が震え、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 集団活動で役割を担わせる。

4: 自己中心的な依存は受け入れない。

5: 身体機能に対する治療的な介入を行う。

- 答え:2 ・5

- 解説:この問題では、転換性障害を持つ患者に対する適切な作業療法を選ぶことが求められています。転換性障害は心理的な問題が身体的症状として現れる症状であり、適切な治療環境や自己表現の機会を提供することが重要です。

- 自己洞察を促すことは、患者が自らの症状を身体疾患と考えることを強める危険性があるため、適切ではありません。

- 自己表現の機会を増やすことは、心理的葛藤を身体症状で表現するのではなく、適応的に表現をする体験を促すことができるため、適切な作業療法です。

- 集団活動で役割を担わせることは、脱力の症状があり自立歩行が難しい段階の患者には負担が大きく、適切ではありません。

- 自己中心的な依存は受け入れないという考え方は、患者が安心できる治療環境を整えることが基本である解離性障害の治療には適していません。この時期は、信頼できる治療環境を整えるため、自己中心的な依存があっても受容的に接することが適切です。

- 身体機能に対する治療的な介入を行うことは、関節可動域や筋力を回復させる目的で行われ、患者にとって信頼できる治療環境となるため、適切な作業療法です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第32問

中等度の片麻痺患者に対する前開きカッターシャツの着衣動作指導の導入として正しいのはどれか。

1: 立位保持が可能となってから開始する。

2: ぴったりしたサイズのものを選択する。

3: 非麻痺側の袖から通す。

4: 麻痺側の袖は肩まで引き上げる。

5: ボタンは真ん中から留める。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。金属支柱付き短下肢装具とT字杖とで病院内歩行が自立した。退院に向けたADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 屋内では短下肢装具を使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: 自宅トイレに手すりを設置する。

4: ズボンは立位のまま着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第35問

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ5(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)のときのADLアプローチで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 食器は体幹を動かさずに届く範囲に配置する。

2: 万能カフでブラシを把持して整髪する。

3: ズボンの着脱は立位で行う。

4: 便器への移乗にトランスファーボードを用いる。

5: 洗体時に座位保持椅子を導入する。

- 答え:1 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

85歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後8か月。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。短下肢装具を自立装着し、T字杖で室内移動は自立。入浴は浴室内移動介助。この患者の福祉用具・住環境指導で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ベッドは健側を壁側にくるように設置

2: ベッドに立ちあがりバーを設置

3: 浴室内に手すりを設置

4: 浴槽内にバスリフトを設置

5: 玄関に手すりを設置

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第65問

片麻痺患者の患側上肢の管理指導で誤っているのはどれか。

1: シャツの着脱動作では補助手として活用するよう指導する。

2: 車椅子操作時は上肢の位置を確認するよう指導する。

3: 座位での机上作業では膝の上に置くよう指導する。

4: リラクゼーションの方法を指導する。

5: 臥位姿勢での腕の巻き込みに注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第64問

能力低下へのアプローチとして誤っているのはどれか。

1: 脊髄損傷患者への車椅子訓練

2: 精神障害者への生活技能訓練

3: 知的障害者への就労準備訓練

4: 痴呆患者への記憶想起訓練

5: 脳卒中患者への利き手交換訓練

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第60問

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の肩の理学療法で正しいのはどれか。

1: 肩関節伸展運動は避ける。

2: 亜脱臼があるときは整復位で行う。

3: 関節可動域訓練では肩甲骨を固定して行う。

4: 麻痺側への寝返りでは麻痺側肩甲骨を内転位にする。

5: 自己介助による上肢挙上運動では反動を用いた方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第32問

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1: 和式トイレで排泄する。

2: 割り座で足の爪を切る。

3: あぐら座位で靴下をはく。

4: 患側下肢から階段を昇る。

5: 椅子に座って床の物を拾う。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第43問

脳卒中片麻痺の機能障害(impairment)に対する理学療法はどれか。

1: 歩行訓練

2: 関節拘縮の改善

3: 利き手の交換

4: 補装具の使用

5: 環境の改善

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する