第35回午前第6問の類似問題

第56回午後:第18問

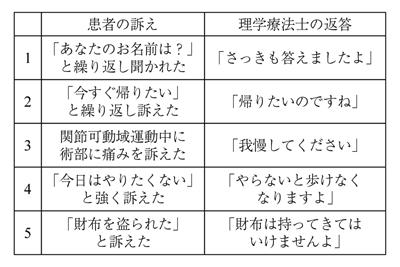

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第83問

Brown-Séquard症候群で損傷髄節よりも下位の反対側に現れる症状はどれか。2つ選べ。

1: 運動麻痺

2: 触覚障害

3: 痛覚障害

4: 温度覚障害

5: 深部覚障害

- 答え:3 ・4

- 解説:Brown-Séquard症候群は脊髄半側の損傷によって引き起こされる症候群で、損傷髄節よりも下位の反対側では痛覚障害と温度覚障害が現れます。

- 運動麻痺は、損傷側の損傷レベル以下に現れるため、反対側ではなく損傷側に現れる症状です。

- 触覚障害は、損傷側の損傷レベル以下に現れるため、反対側ではなく損傷側に現れる症状です。

- 痛覚障害は、損傷側の反対側の損傷レベル以下に現れるため、正しい選択肢です。

- 温度覚障害は、損傷側の反対側の損傷レベル以下に現れるため、正しい選択肢です。

- 深部覚障害は、損傷側の損傷レベル以下に現れるため、反対側ではなく損傷側に現れる症状です。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

48歳の主婦。右乳癌に対して3週前に乳房切除術を受けた。術後、右腋窩部から上腕内側の異常感覚と右上肢の浮腫が出現した。この患者への日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 右肩関節の自動運動を行う。

2: 右上肢への直射日光を避ける。

3: 筋力維持のために手提げ荷物を右手で持つ。

4: 右上肢の虫刺されに注意する。

5: 右上肢に圧迫用スリーブを装着させる。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。このような症状がある時期に適切な作業療法はどれか。

1: 調理

2: 日記

3: 買い物訓練

4: 職業前訓練

5: 電車乗車訓練

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

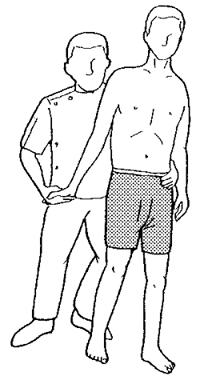

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第26問

48歳の女性。多発性筋炎。一般状態が落ち着いて理学療法が開始された。筋力は体幹筋4、上肢近位筋群3~4、下肢近位筋群3~4。院内独歩が可能。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 血中CK値推移の確認

2: 他動的可動域訓練

3: デローム法による筋力増強訓練

4: 万歩計による運動量の確認

5: 自覚的疲労度の確認

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第12問

70歳の男性。右利き。右内頸動脈閉塞による左片麻痺のため回復期リハビリテーション病棟に入院中。意識清明。日用物品の使用に不便はないが、右側を向いていることが多く、左側の対象物への気付きが遅れることがある。物事には積極的に取り組む一方で、他者へ脈絡なくたびたび話しかけてしまう。この時期の患者の評価法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: Apathy scale

2: BIT

3: FAB

4: GATB

5: WAB

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20 mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。歩行と食事のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 食事5点

2: 歩行6点 ― 食事6点

3: 歩行5点 ― 食事6点

4: 歩行5点 ― 食事7点

5: 歩行4点 ― 食事7点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第44問

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立位練習には装具を用いない。

2: 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3: 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4: 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5: 安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ-1。右上下肢は良く動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 介助なしでのT字杖を用いた歩行練習

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第50問

脳出血発症2週時点の合併症で頻度が低いのはどれか。

1: 誤嚥性肺炎

2: けいれん

3: 肩手症候群

4: 深部静脈血栓症

5: せん妄

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第94問

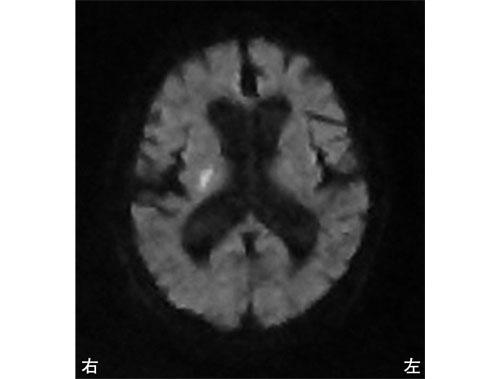

突然の左不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後3時間の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 脳出血

2: 脳梗塞

3: 脳腫瘍

4: 脳動静脈瘻

5: くも膜下出血

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第4問

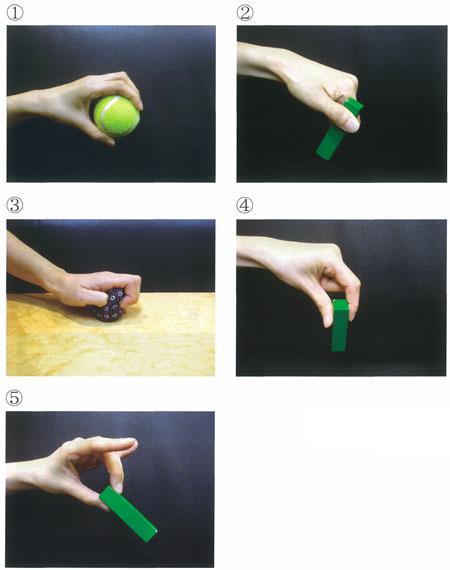

脳卒中患者の握り・つまみ動作を示す。各握り・つまみが初めてできるBrunnstrom法ステージはどれか。2つ選べ。

1: ①:Ⅲ

2: ②:Ⅳ

3: ③:Ⅳ

4: ④:Ⅴ

5: ⑤:Ⅴ

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。この患者に行う評価で必要性が低いのはどれか。

1: RBMT

2: 前頭葉機能検査(FAB)

3: Trail making test(TMT)

4: 標準高次動作性検査(SPTA)

5: Mini mental state examination(MMSE)

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第85問

長下肢装具の適応はどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 第2腰髄残存レベルの脊髄損傷

3: 関節リウマチで人工膝関節置換術後

4: 外傷性股関節後方脱臼で坐骨神経麻痺

5: 下肢Brunnstrom法ステージIVの脳卒中片麻痺

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第46問

小脳出血の急性期に作業療法の導入が困難となる症状はどれか。

1: 回転性めまい

2: 嚥下障害

3: 構音障害

4: 測定障害

5: 企図振戦

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する