第34回午前第19問の類似問題

第35回午前:第65問

片麻痺患者の患側上肢の管理指導で誤っているのはどれか。

1: シャツの着脱動作では補助手として活用するよう指導する。

2: 車椅子操作時は上肢の位置を確認するよう指導する。

3: 座位での机上作業では膝の上に置くよう指導する。

4: リラクゼーションの方法を指導する。

5: 臥位姿勢での腕の巻き込みに注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

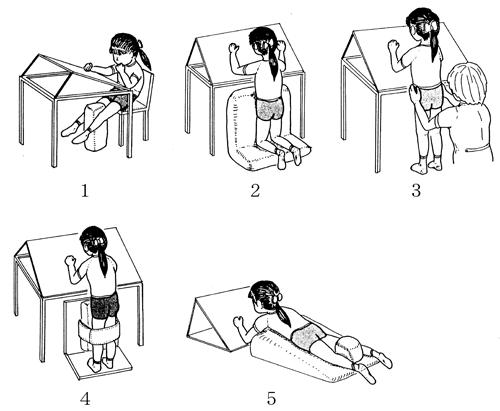

第37回午前:第23問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

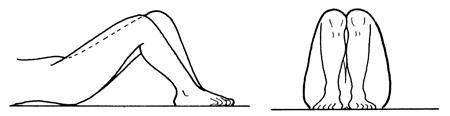

第36回午前:第32問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 股関節の関節可動域

2: 棘果長

3: 下肢の徒手筋力テスト

4: 下肢深部腱反射

5: 大腿周径

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

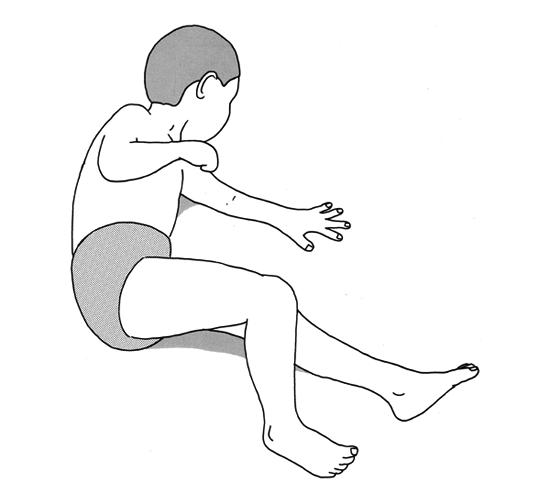

第54回午前:第8問

3歳の男児。脳性麻痺による右片麻痺。背臥位から図のように起き上がる。影響する反射はどれか。

1: Moro反射

2: Galant反射

3: 緊張性迷路反射

4: 交叉性伸展反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

20歳の女性。高校卒業後、コンビニエンスストアの仕事についた。2年が経過した頃、人手不足もあり業務に追われる状態が続いた。次第に集中困難、頭が回らない感覚、不眠、動悸や呼吸困難感が現れ始め、休職するに至った。約1か月の自宅療養で呼吸困難感は軽減したが、頭痛、めまいによる歩行のふらつき、不眠が出現し、たえず漠然とした不安に襲われ外に出られなくなった。その様子を心配した家族が本人を連れて精神科を受診し、外来作業療法が導入された。導入時の作業療法で最も適切なのはどれか。

1: 全身のストレッチ

2: 高負荷の歩行訓練

3: ワークサンプル法による職業訓練

4: 遂行機能に対する認知リハビリテーション

5: 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイ

- 答え:1

- 解説:この患者は、漠然とした不安を呈しており、全般性不安障害が疑われる。外来作業療法の導入期では、心身の疲労に留意し、リラクゼーションを促す方法が適切である。

- 全身のストレッチは、身体のリラクゼーションを促し、患者にリフレッシュした気分を醸成させることができる。これにより、活動の導入をはかることができる。

- 高負荷の歩行訓練は、患者に疲労をもたらし、動悸や呼吸困難感の実体験とつながってしまうため、適切ではない。

- ワークサンプル法による職業訓練は、患者にとって心理的ストレスが高く、作業療法導入時には適切ではない。職場での業務が発症の起因となっていると推察されるため、休職後も症状が残っている状態では、職業に関する作業は避けるべきである。

- 遂行機能に対する認知リハビリテーションは、この患者の症状について遂行機能の問題が記述されていないため、必然性がなく、適切ではない。

- 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイは、職業に関することであり、選択肢3と同じ理由でこの患者の導入時期に行うことは適切でない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第47問

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1: 車椅子の駆動練習

2: 割り座での座位練習

3: 歩行補助具なしでの歩行練習

4: バニーホッピングによる四つ這い移動練習

5: スタンディングボードを用いての立位練習

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

81歳の女性。多発性脳梗塞と心不全を併発したため入院した。日中に家族がいるときはしっかりしているが、夜間には「大きな声を出す」、「窓から外に出ようとする」、「服を脱ぐ」などの行為が見られるようになった。この患者の病態で考えられるのはどれか。

1: 昏迷

2: せん妄

3: 多幸症

4: 不安発作

5: 抑うつ状態

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第6問

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児のGMFCS(gross motor function classification system)のレベルはどれか。

1: レベルⅠ

2: レベルⅡ

3: レベルⅢ

4: レベルⅣ

5: レベルⅤ

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

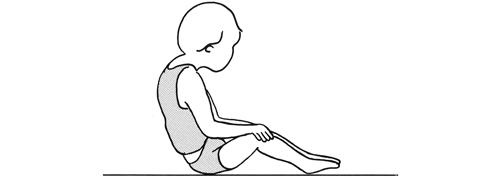

第52回午前:第9問

図は痙直型両麻痺を示す脳性麻痺児(GMFCSレベルⅢ)の長座位姿勢である。後方に倒れるのを防ぐため上体を起こそうと全身の筋緊張を強め努力している。その際に上肢に起こる連合反応として適切なのはどれか。

1: 肩甲骨の挙上

2: 肩関節の外転

3: 肘関節の伸展

4: 前腕の回外

5: 手関節の背屈

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

24歳の男性。会社員。オートバイによる自損事故で外傷性脳損傷となった。受傷後2か月経過。抗てんかん薬を内服中。意識は清明。易怒的である。左不全片麻痺と軽度失調症とを認める。歩行は短下肢技装具で自立。ADLはほぼ自立しているが、病室を間違えたり、他患者とけんかするなどの問題があった。社会復帰の準備を始めるにあたり誤っているのはどれか。

1: 病前の教育歴、社会歴を調べる。

2: 記憶、情動制御など高次脳機能を評価する。

3: IADL能力を把握する。

4: 現状での作業能力を検査する。

5: 会社の上司に復職準備を依頼する。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

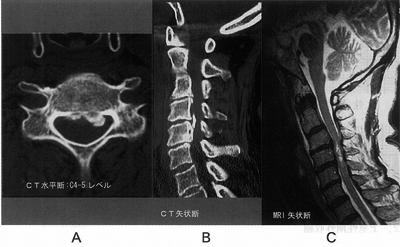

第41回午前:第14問

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第31問

車椅子からの立ち上がり時に、後方重心となり介助を要する脳卒中片麻痺患者への対応で正しいのはどれか。

1: 立ち上がる前に車椅子に深く座らせる。

2: 両足の内側を密着させる。

3: 足部は膝の位置より後方に引かせる。

4: 天井を見るように指示する。

5: 介助者がズボンを持って上に引き上げる。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第13問

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。回復期リハビリテーション病棟での作業療法をSOAP〈Subjective Objective Assessment Plan〉の方法を用いて記録している。Subjectiveに対する記載はどれか。

1: 「OTが訪室すると表情が乏しい」

2: 「今日は調子が良くないです」

3: 「OT開始時血圧126/78 mmHg」

4: 「ベッド車椅子間の移乗動作訓練3回実施」

5: 「動作能力に変化なしと考えられる」

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

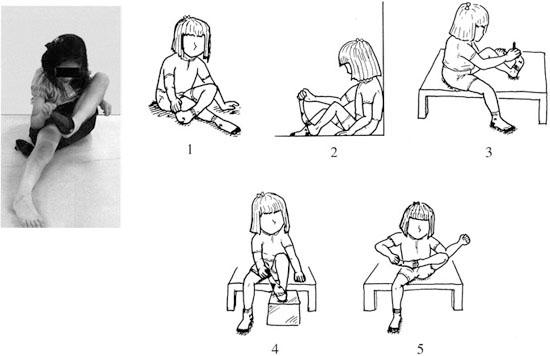

第42回午前:第21問

7歳の女児。痙直型片麻痺。麻痺手を補助手として使うことはできる。普段の靴下の着脱動作を写真に示す。靴下を脱ぐときの指導で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

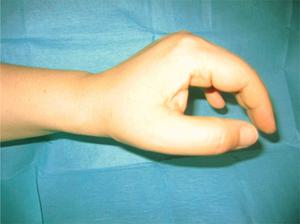

第49回午前:第8問

48歳の女性。上肢の麻痺を訴え受診した。患者が、手関節と手指を、軽度屈曲位にした状態から伸展しようとしたときの手の写真を示す。この病態の原因はどれか。

1: 橈骨神経上位麻痺

2: Guyon管症候群

3: 前骨間神経麻痺

4: 後骨間神経麻痺

5: 肘部管症候群

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する