第34回午前第18問の類似問題

第53回午前:第1問

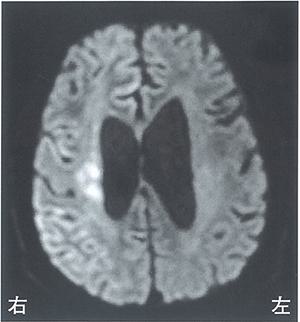

85歳の女性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後、意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 拮抗失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 社会的行動障害

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第3問

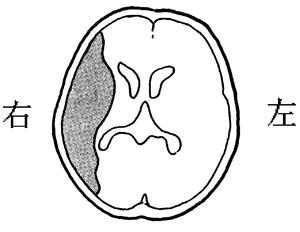

67歳の右利きの男性。脳梗塞。入院時のエックス線CTを図に示す。みられやすい症状はどれか。2つ選べ。ア.半側空間無視イ.着衣失行ウ.ブローカー失語エ.観念失行オ.ゲルストマン症候群

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。このときのGCS(Glasgow Coma Scale)はどれか。

1: E4 V3 M4

2: E4 V4 M5

3: E3 V3 M4

4: E3 V4 M3

5: E3 V5 M5

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第4問

29歳の男性。バイク転倒事故による右前頭葉脳挫傷および外傷性くも膜下出血。事故から2週間後に意識清明となり、作業療法が開始された。運動麻痺と感覚障害はない。礼節やコミュニケーション能力は保たれているが、感情表出は少なく、ぼんやりとしていることが多い。既知の物品操作方法は覚えているが、事故後の出来事に関する情報は忘れやすい。作業療法開始時間までに支度を整えることが難しく、しばしば時間に遅れる。この患者の状態を評価するために適切と考えられる評価法はどれか。2つ選べ。

1: BADS

2: RBMT

3: SLTA

4: SPTA

5: VPTA

- 答え:1 ・2

- 解説:この患者は運動麻痺や感覚障害はないものの、感情表出が少なく、事故後の出来事に関する情報を忘れやすいという症状がある。このような状態を評価するために適切な評価法は、BADS(行動評価法)とRBMT(リバプール記憶評価法)である。

- BADS(行動評価法)は、患者の日常生活における認知機能や行動を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのに適切である。

- RBMT(リバプール記憶評価法)は、患者の短期記憶や日常生活に関連する記憶機能を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのに適切である。

- SLTA(言語聴覚療法評価法)は、言語聴覚療法の効果を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのには適切ではない。

- SPTA(社会心理療法評価法)は、社会心理療法の効果を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのには適切ではない。

- VPTA(視知覚療法評価法)は、視覚失認やBálint症候群、半側空間無視などの評価が可能であるが、この患者の症状とは関連が薄いため、適切な評価法ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第8問

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0~20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。装具の調整で正しいのはどれか。

1: 足継手の可動範囲を背屈0~5度に設定する。

2: スウェーデン式膝装具を併用する。

3: Tストラップを追加する。

4: 外側ウェッジを入れる。

5: 装具の踵を高くする。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第12問

48歳の女性。2年前に多発性硬化症と診断された。これまで日常生活はおおむね自立していたが、1週前から視力の低下、両側下肢の脱力が増悪し入院となった。薬物治療後に理学療法が開始されたが、視力の低下、両側下肢の筋力低下および軽度のしびれが残存している。この時点の深部感覚障害の程度を適切に検査できるのはどれか。

1: 運動覚試験

2: Romberg試験

3: 内果での振動覚試験

4: 自動運動による再現試験

5: 非検査側を用いた模倣試験

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第49問

歩行訓練で正しいのはどれか。

1: 脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2: 関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3: 脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4: 脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5: 二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第36問

63歳の女性。脳血管性認知症。55歳の頃、一過性脳虚血発作で倒れたことがある。最近、そのような事実はないのに、「息子たちが無断で家の売却の話を進めた」と被害的になり、興奮状態となった。また、日中から雨戸を閉めきり、「家中に虫がいる」と言うようになり入院した。入院後は、問題行動も消失し、作業療法の導入が計画された。この患者の導入時の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.共同作業から参加させる。イ.作業の間違いはすぐに指摘するウ.作業内容は変化の多いものにする。エ.短時間でできる作業を選ぶ。オ.毎回同じ作業療法士が指導する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

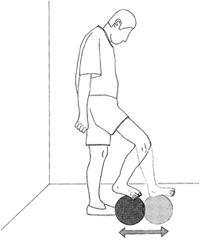

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1: 立位バランス改善

2: 腹筋・背筋の協調運動

3: 麻痺側下肢の支持性向上

4: 麻痺側下肢の屈筋強化

5: 非麻痺側下肢の伸筋強化

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

21歳の男性。8か月前、交通事故で頸髄損傷によって四肢麻痺となった。斜面台による起立訓練中に頭痛を訴えた。上半身の著明な発汗がみられ、脈拍は42/分であった。適切でないのはどれか。

1: 意識障害を確認する。

2: 血圧を測定する。

3: 頭部を低くする。

4: 留置バルーンカテーテルを開放する。

5: 便通を確認する。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 内省を促す。

2: 心理教育を取り入れる。

3: 屋外でのプログラムを含める。

4: コラージュで自己表現を促す。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第13問

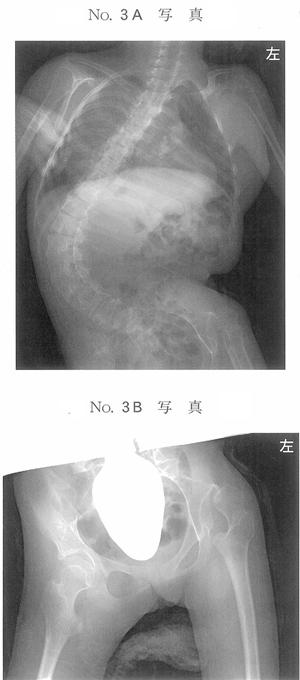

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第17問

37歳の女性。5年前に多発性硬化症と診断。発症当初は再発寛解型であったが、2年前に二次進行型に移行し右痙性片麻痺がある。2週前から右内反尖足位の痙縮が増悪し、MAS(modified Ashworth scale)で段階2である。右足の痙縮に対する治療で適切なのはどれか。

1: 赤外線療法

2: ホットパック

3: 電気刺激療法

4: アキレス腱延長術

5: 経頭蓋磁気刺激法

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第12問

25歳の男性。事務職。外傷性脳損傷後5か月経過。明らかな麻痺はなく、いつも落ち着きなく動き回る。些細なことですぐに怒り出し、軽度の記銘力障害がある。作業療法の指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.メモを利用する。イ.怒ったときは本人に詳しく理由を聞く。ウ.慣れたことより目新しい課題を設定する。エ.定期的に受傷前の職場に通う。オ.作業工程を短く区切って指示する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第29問

23歳の女性。統合失調症。短大卒業後、事務員として働いていた。職場の同僚に噂されていると上司に訴えるなど、被害関係妄想が強まり精神科に紹介され入院となった。薬物療法で精神症状は治まり、2週目に作業療法が開始された。作業療法導入時の面接事項で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 症状の内容

2: 睡眠の状態

3: 職場のストレス

4: 過去の親子関係

5: 現在困っていること

- 答え:2 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する