第53回午後第40問の類似問題

第41回午前:第63問

片麻痺患者のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 急な登り坂は健側を山側にして横歩きする。

2: 敷居をまたぐときは健側から行う。

3: 車椅子の座面は低めに設定する。

4: 浴槽へは患側から入る。

5: 脱衣は健側から行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第45問

片麻痺のADL指導で正しいのはどれか。

1: 上着は麻痺側の袖から通す。

2: 四つ這い位からの立ち上がりは健側膝立ち位から行う。

3: 起きあがりは麻痺側に寝返って行う。

4: 階段は二足一段で麻痺側から上る。

5: 車椅子からの移乗は麻痺側斜め前方に移動する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第47問

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者で自立が最も困難な項目はどれか。

1: 車椅子のキャスター上げ

2: 車椅子で5 cmの段差昇降

3: 床面から車椅子への乗り移り

4: ベッドから車椅子までの側方移乗

5: 車椅子の積み下ろしを伴う自動車の利用

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

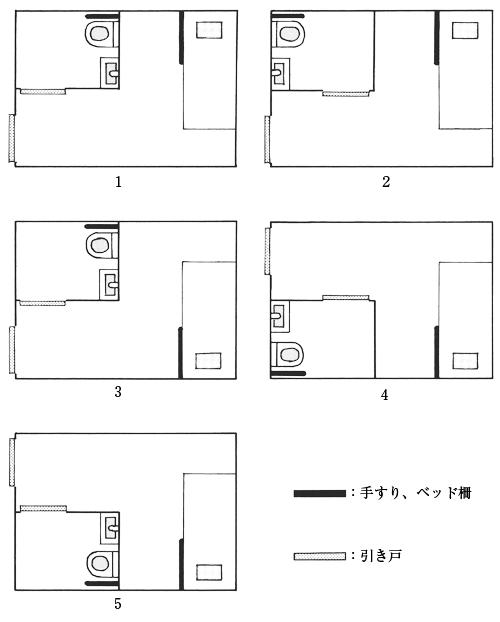

第55回午後:第17問

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。この患者に適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第8問

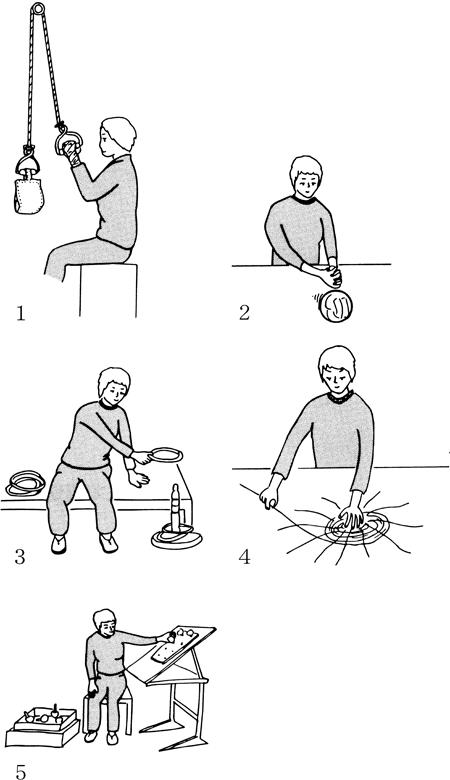

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第30問

脳卒中片麻痺患者の左半側空間無視に対する導入時の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は左側に位置する。

2: 左側身体へ触覚刺激を高める。

3: 左側への体軸内回旋を加える。

4: 鏡による視覚刺激を利用する。

5: 右方から左方へ注意を移動させる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

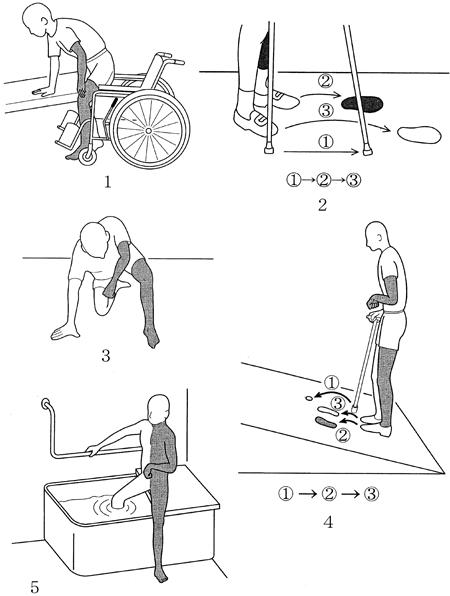

第39回午前:第37問

左片麻痺のADLの指導で適切でないのはどれか。

1: ベッドへ移乗する。

2: 平地を杖で歩く。

3: 床から立ち上がる。

4: 坂道を昇る。

5: 浴槽へ入る。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第6問

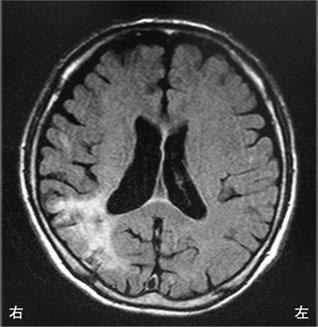

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。この患者が基本動作練習を開始した際に観察されるのはどれか。

1: 左側からの方が起き上がりやすい。

2: 座位練習で右手を支持に使うことができない。

3: 立位保持では両下肢に均等に荷重ができる。

4: 車椅子駆動の際に廊下の左壁によくぶつかる。

5: 練習を繰り返しても装具装着の手順を間違える。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

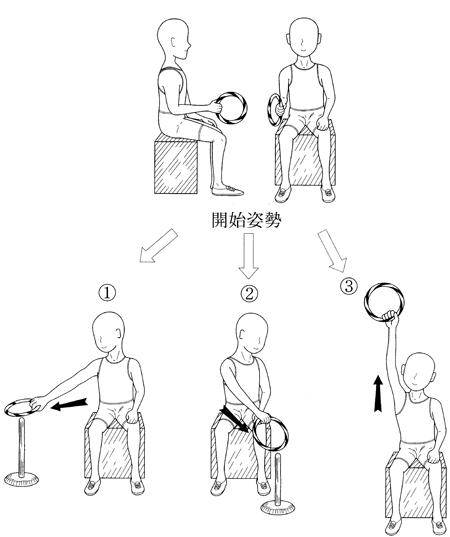

第47回午前:第14問

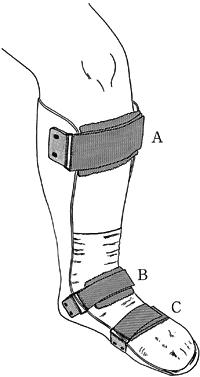

54歳の男性。脳卒中左片麻痺。足部に中等度の痙性があり、内反尖足位となっている。膝の上から圧迫を加えて装具を装着すると図のような状態となり、歩行練習の最後まで踵部が装具から離れることはない。装具のベルトをかける手順として適切なのはどれか。

1: A→B→C

2: A→C→B

3: B→A→C

4: B→C→A

5: C→A→B

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第23問

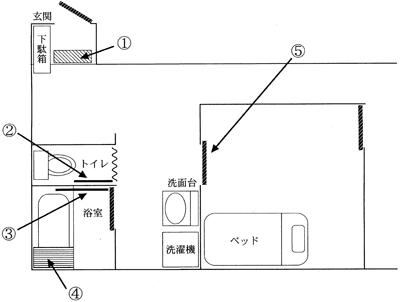

65歳の女性。左片麻痺。短下肢装具と杖で歩行が可能。発症後6か月経過し自宅に帰ることになった。家屋改造で適切でないのはどれか。

1: ①:玄関の上がりかまちに踏み台を置く。

2: ②:便器に向かって左側に手すりを設置する。

3: ③:浴室出入り口の右側に手すりを設置する。

4: ④:浴槽の向かって左側にトランスファーボードを置く。

5: ⑤:自室の出入り口を引き戸にする。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第16問

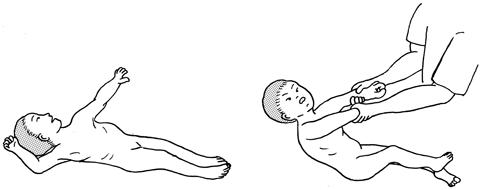

8歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。背臥位姿勢と引き起こし時に図のように対応する。この児の車椅子の設定として適切なのはどれか。

1: 座面を床面と平行にする。

2: 平面形状の座面を使用する。

3: 胸と骨盤をベルト固定する。

4: 背もたれの高さは肩までとする。

5: 背もたれの角度は床面と垂直に固定する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者の発症後初期の安静臥床時における患側上肢の肢位で誤っているのはどれか。 ア.側臥位では患側を上にする。イ.背臥位では肩の下に枕を置く。ウ.肘は90゚屈曲位に置く。エ.手は心臓より低い位置に置く。オ.母指は対立位に置く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

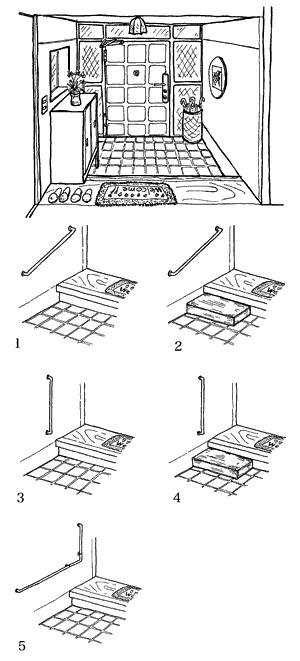

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第82問

屋内歩行が可能な片麻痺患者の屋外用車椅子の適合判定で誤っているのはどれか。

1: 座幅は殿部の最大幅に4~5 cm加える

2: 座長は座った際の膝窩に触れる長さにする。

3: 背もたれ高は肩甲骨下縁の高さにする。

4: 背もたれ角度は95~100°にする。

5: ハンドリムは健側にだけ取り付ける。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する