第53回午後第40問の類似問題

第38回午前:第14問

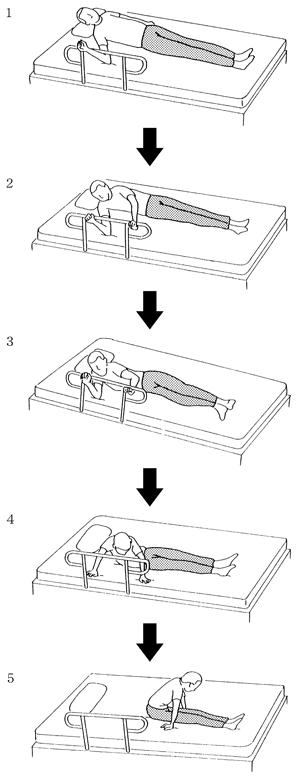

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の背臥位から座位への起き上がりを指導した。誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第32問

中等度の片麻痺患者に対する前開きカッターシャツの着衣動作指導の導入として正しいのはどれか。

1: 立位保持が可能となってから開始する。

2: ぴったりしたサイズのものを選択する。

3: 非麻痺側の袖から通す。

4: 麻痺側の袖は肩まで引き上げる。

5: ボタンは真ん中から留める。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第17問

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1: 頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2: 左上肢を意識させる。

3: 左下肢をナイトブレースで固定する。

4: 左下肢への荷重を促す。

5: 電動車椅子操作の訓練を行う。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

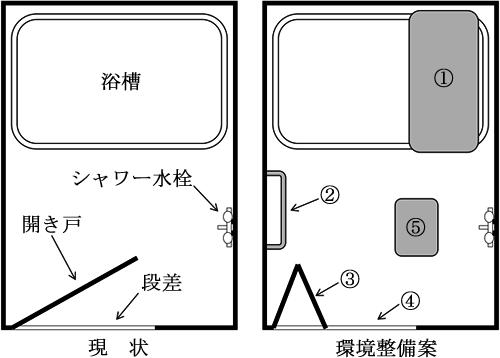

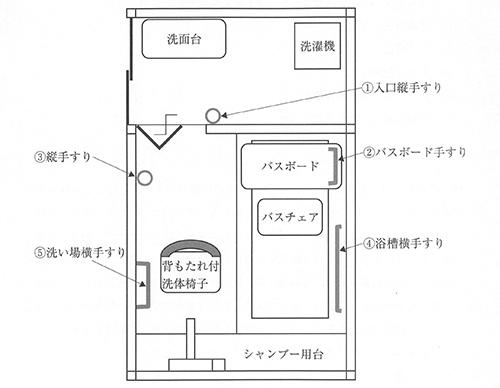

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。AFOとT字杖で屋内歩行は自立している。自宅浴室の現状の見取り図と環境整備案とを図に示す。環境整備案のうち最も必要性が低いのはどれか。

1: ①バスボードの利用

2: ②手すりの設置

3: ③折り戸への変更

4: ④段差の解消

5: ⑤シャワーチェアの利用

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第36問

全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導について正しいのはどれか。

1: 複数の方法を指導する。

2: 一連の動作を一度に指導する。

3: 外乱が少ない環境から開始する。

4: 動作の誤りは口頭指示のみで修正する。

5: 動作の誤りは何度も繰り返し修正する。

- 答え:3

- 解説:全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導では、外乱が少ない環境から開始することが適切です。注意障害がある場合、複数の方法や一連の動作を一度に指導することは困難であり、動作の誤りを修正する際にも工夫が必要です。

- 全般性の注意障害では、容量性の記憶障害が生じやすいため、複数の方法を指導することは適さない。

- 注意障害では、一連の動作のように複数の動作を一度に覚えることが困難。その場合、一連の動作は区切って指導する。

- 注意障害がある場合は、作業に集中できるように、余計な外乱が入りにくい環境から開始した方がよい。この選択肢が正しい。

- 動作の誤りを口頭指示のみで修正しようとしても、口答指示に注意が向いていなかったり、口答指示に注意を払いながら動作修正のような複数の対象へ注意を持続させることが困難。動作の誤りを修正するためには口答指示に限らず、動作が誤りなくできる動作誘導をするなど、正しい動作の習得に集中できるようにするなど、工夫してもよい。

- 持続性の注意障害があると、注意を一定に保つことができないため、誤りを繰り返すことが多く修正が困難である。動作の誤りを修正するには、動作手順を省略・単純化するなど、誤りが出にくい動作へ変更してもよい。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第6問

65歳の男性。脳梗塞で左片麻痺となり1か月が経過した。Brunnstrom法ステージで上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅳ。認知機能と感覚とに障害はない。非麻痺側上肢に機能的な問題はない。短下肢装具を用いて屋内歩行が可能。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 両手で用いたループ付きタオルによる洗体

2: 立位で左手を用いたズボンの引き上げ

3: 両手で頭上の高さの棚に衣類を収納

4: 左手を用いたテーブルの雑巾がけ

5: 両手を用いたタオルたたみ

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第9問

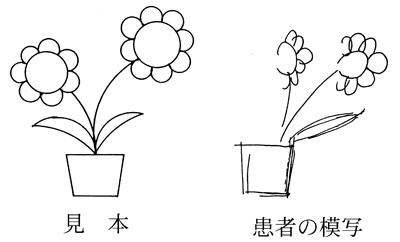

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第20問

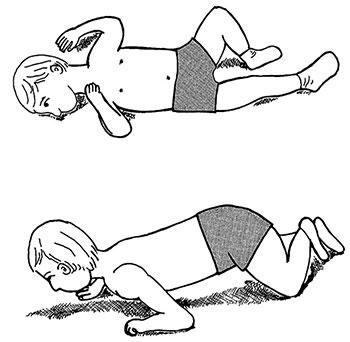

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第33問

頸髄損傷による完全四肢麻痺者の機能残存レベルと自立可能な動作の組合せで正しいのはどれか。

1: C4 − 天井走行式リフターを使用した移乗

2: C5 − 自己導尿による排尿

3: C6 − トランスファーボードなしでの自動車運転席への移乗

4: C7 − 車椅子から床への移乗

5: C8 − 手動装置なしでの自動車運転

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第3問

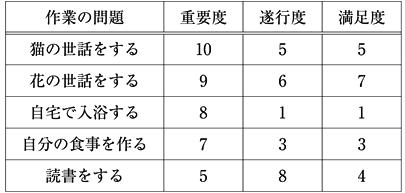

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第12問

48歳の男性。脳梗塞後の右片麻痺。発症から5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。T字杖で屋内歩行は自立しているが、疲労しやすく、すぐに椅子に腰掛ける。遠近感が分かりづらく、平地でつまずくことがある。自宅退院に向けた浴室の環境整備案を図に示す。設置する手すりとして必要でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

合併症のない脊髄損傷(第8頸髄節まで機能残存)患者の住宅改修指導で適切でないのはどれか。

1: 便座の高さは車椅子使用時の座面高に合わせる。

2: 玄関にスロープを設置する。

3: 寝室に天井走行式リフターを設置する。

4: フローリング化し段差をなくす。

5: 廊下幅を拡げる。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第12問

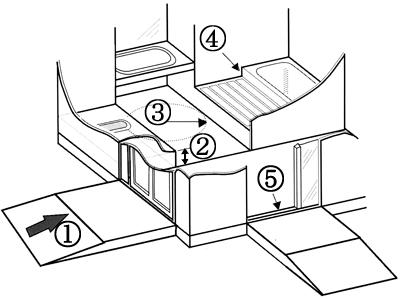

22歳の男性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子は床から390 mmの座面に100 mmの低反発素材のクッションを使用している。移乗は、車椅子から前・後方移動で自立し、ADLは環境整備の上で自立が見込めるようになった。1人暮らしを目的にした住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。

1: ①入口のスロープ傾斜を1/8とした。

2: ②便器の高さを床から400 mmとした。

3: ③移乗の車椅子操作のために回転半径を600 mm確保した。

4: ④浴槽のふちの高さを洗い場から150 mmとした。

5: ⑤テラスへの出入り口は埋め込みレールとした。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の女性患者で、自立が最も難しいと考えられるのはどれか。

1: 手すりを使用して起き上がる。

2: ベッド上でズボンをはく。

3: 車椅子上でループ付き靴下をはく。

4: 車椅子上で自己導尿を行う。

5: トランスファーボードを使用して車に移乗する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第20問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅳの片麻痺患者に対する上肢Ⅳを目指した座位での訓練課題はどれか。2つ選べ。

1: 腹部の前から非麻痺側大腿を触る。

2: 大腿上に置いた布をひっくり返す。

3: 大腿上に置いたお手玉を口元に近づける。

4: 机上のお手玉を肘伸展位で前方の肩の高さに移動する。

5: 机上のお手玉を肘伸展位で麻痺側側方の肩の高さに移動する。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第4問

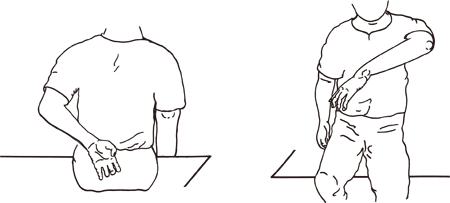

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する