第53回午後第7問の類似問題

第34回午前:第15問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。仮骨形成良好なため3週目から部分荷重の許可が出された。この時期使用する松葉杖に関して誤っているのはどれか。

1: 脇当てと前腋窩ひだとの間は4~5 cmあける。

2: 握りの位置は肘屈曲約30゜となるようにする。

3: 握りの位置は大転子の高さとする。

4: 杖の全長は腋窩から足底までの距離に5 cm加える。

5: 杖の全長は身長の約65 %とする。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第13問

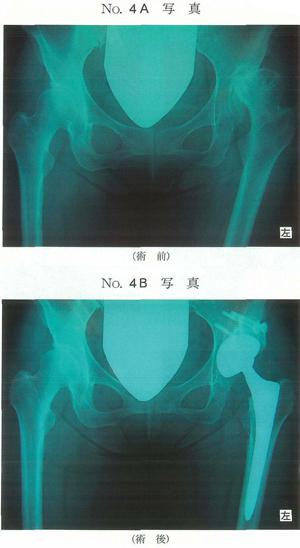

65歳の女性。左変形性股関節症。3年前からの左股関節痛に対して後方侵入法で人工股関節置換術を受けた。術後のエックス線写真を示す。手術後3週までの患側の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立ち上がり動作は股関節内旋位で行う。

2: 術後翌日から等尺性筋力増強練習を開始する。

3: 術後3日間はベッド上安静とする。

4: 術後2週は股関節を45度以上屈曲しない。

5: 術後3週は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

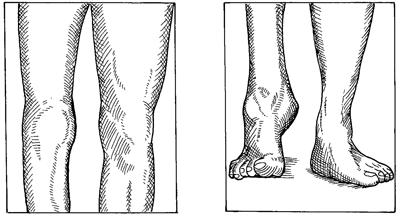

60歳の男性。身長170 cm、体重90 kg。3歳時にポリオに罹患し右下肢単麻痺となった。右長下肢装具を装着し独歩可能であったが、3か月前から歩行が困難となり、左下肢の筋力低下も自覚したためリハビリテーション科を受診した。下肢の状態は図のようであった。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体重の減量を勧める。

2: 杖の使用を検討する。

3: 骨盤帯付き長下肢装具に変更する。

4: 左下肢筋の過用を防ぐ生活指導を勧める。

5: 足底板を用いて脚長差の再調整を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第2問

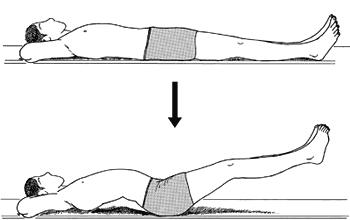

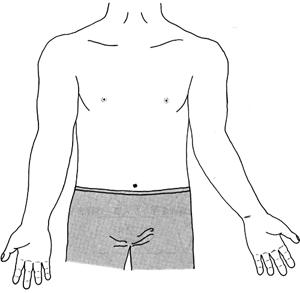

背臥位での両下肢挙上運動において、次のような姿勢変化が観察された。筋力が低下していると判断される筋はどれか。

1: 腸腰筋

2: 腹直筋

3: 大腿直筋

4: 大腿二頭筋

5: 腸肋筋

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第40問

転位のない大腿骨転子部骨折に対する観血的整復固定術後の理学療法として優先度の低いのはどれか。

1: 早期からの歩行練習

2: 脱臼予防肢位の指導

3: 早期からのROM練習

4: 大腿四頭筋の等尺性運動

5: 足関節の自動的底背屈運動

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第36問

45歳の女性。40歳で関節リウマチを発症し、寛解と増悪とを繰り返している。左膝関節の疼痛と変形とが強いため人工関節置換術を検討している。両手関節の腫脹は著明であるが杖歩行が可能である。上肢の支持側と杖の選択で適切なのはどれか。

1: 右上肢のT字杖

2: 左上肢の四脚杖

3: 右上肢の片松葉杖

4: 左上肢のロフストランド杖

5: 右上肢のプラットホーム杖

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第4問

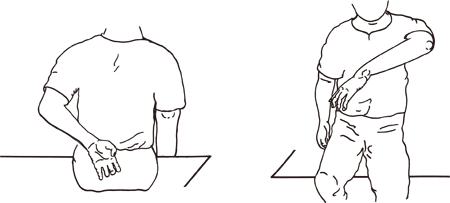

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第30問

70歳の男性。変形性膝関節症に対する人工関節全置換術後6週経過。全荷重歩行可能。日常生活の指導で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.和式トイレ動作イ.あぐら座位ウ.シャワー椅子座位エ.T字杖歩行訓練オ.固定自転車こぎ

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

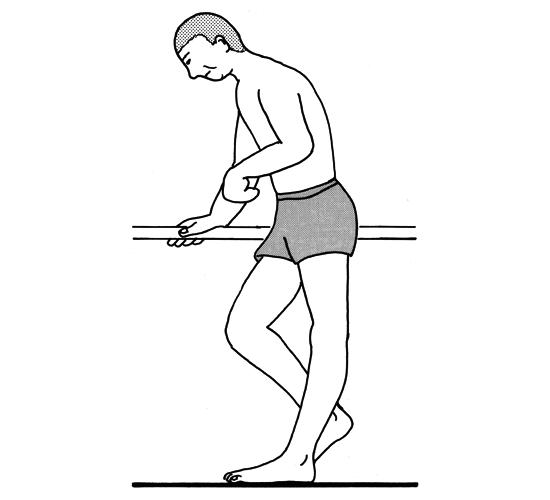

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第45問

片麻痺の患側立脚相での膝関節過伸展に注意すべき項目で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 足関節底屈筋の筋力低下

3: 尖足拘縮

4: 固有感覚障害

5: 骨盤の後退

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第39問

静的立位で下腿義足の足部内側が床から浮き上がった。原因はどれか。

1: toe-out角が大きすぎる。

2: 初期屈曲角が不足している。

3: 初期内転角が不足している。

4: ソケットの外壁が高すぎる。

5: 足部が外側に位置しすぎている。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第29問

58歳の女性。先天性股関節脱臼で小児期にリーメンビューゲル装具で加療した。10年前から歩行時に左股関節痛があった。痛みは進行し、1年前から杖が必要となり、靴下の着脱も困難となったため手術を受けた。股関節の術前と術後のエックス線単純正面像(別冊No.4A、B)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日目から中殿筋の筋力強化を行う。

2: 術後3日目から全荷重を開始する。

3: 術後10日目から水中運動療法を行う。

4: 入院中から靴下の着脱は外旋位で行うよう指導する。

5: 退院後も低いソファーに座ることを避ける。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第86問

高齢者の大腿骨近位部骨折について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 骨転位は稀である。

3: 骨頭壊死は生じない。

4: 認知症は危険因子である。

5: 発生原因は交通事故が最も多い。

- 答え:4

- 解説:高齢者の大腿骨近位部骨折は、骨粗鬆症と関係しており、高齢女性に好発する。骨転位型が高齢者では多くみられ、骨頭壊死が生じることがある。認知症は危険因子であり、発生原因として転倒が最も多い。

- 大腿近位部骨折は、骨粗鬆症と関係しており、高齢女性に好発するため、男性に多いというのは誤りである。

- 骨転位型は高齢者では多くみられるため、骨転位は稀であるというのは誤りである。

- 大腿骨頭や大腿骨頸部の回旋動脈の損傷により骨頭壊死に至るケースがあるため、骨頭壊死は生じないというのは誤りである。

- 危険因子として女性、高齢、飲酒、喫煙などが報告されている。また、二次骨折の危険因子として認知症や呼吸疾患が報告されているため、認知症は危険因子であるというのは正しい。

- 発生原因は転倒が最も多いため、交通事故が最も多いというのは誤りである。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

62歳の男性。閉塞性動脈硬化症。著しい感染を伴った下肢壊疽に対して大腿切断術が施行され短断端となった。糖尿病性末梢神経障害を合併している。この患者の術直後の断端管理で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 断端の色調を観察する。

2: 断端の自動運動を行う。

3: 切断部の温熱療法を行う。

4: ギプスソケットを装着する。

5: 切断側股関節を外転位に保持する。

- 答え:1 ・2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第14問

15歳の男子、6歳時に転倒して左上腕骨外顆骨折の診断で骨接合術を受けた。最近左手のしびれを訴えるようになり受診した。両肘の伸展を行わせたところ、両側とも完全伸展が可能であったが左肘に図の様な変形を認めた。この患者で最も考えられるのはどれか。

1: 腋窩神経障害

2: 筋皮神経障害

3: 正中神経障害

4: 尺骨神経障害

5: 橈骨神経障害

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第15問

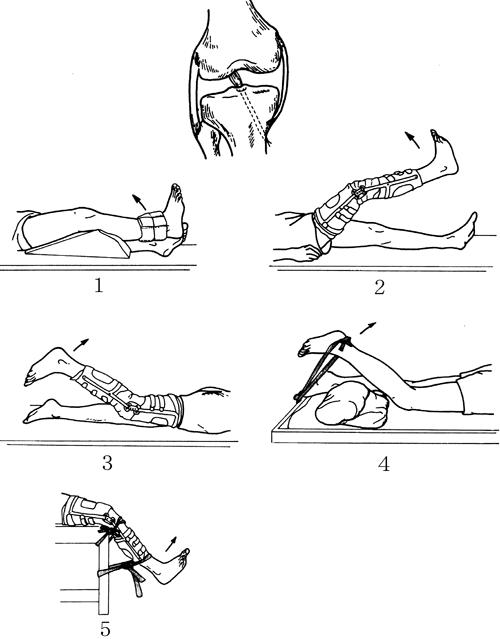

25歳の男性。膝前十字靭帯脛骨付着部の剥離に対し、図のような縫合術を実施した。術後1/2部分荷重時期における理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第8問

25歳の男性。野球の試合で走塁中に大腿後面に違和感と痛みとを生じた。近くの整形外科を受診したところ、大腿部エックス線写真では骨折を認めなかった。物理療法で適切なのはどれか

1: 交代浴

2: 極超短波

3: アイシング

4: ホットパック

5: パラフィン浴

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する