第53回午前第41問の類似問題

第35回午前:第45問

脳卒中片麻痺患者の反張膝への対応で適切なのはどれか。

1: 骨盤前傾位での歩行指導

2: 短下肢装具足継手の底屈制限

3: ターンバックル付膝装具の使用

4: 患肢での片脚立位訓練

5: ハムストリングスの持続的伸張

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第38問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで誤っているのはどれか。

1: C3 ― 下顎による電動車椅子の操作

2: C7 ― 自助具なしでの書字

3: T1 ― プッシュアップ動作

4: T6 ― 床から車椅子への移乗

5: L2 ― 長下肢装具とクラッチとを用いての歩行

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第8問

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0~20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。装具の調整で正しいのはどれか。

1: 足継手の可動範囲を背屈0~5度に設定する。

2: スウェーデン式膝装具を併用する。

3: Tストラップを追加する。

4: 外側ウェッジを入れる。

5: 装具の踵を高くする。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

脊髄小脳変性症患者に適切でない福祉用具はどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第23問

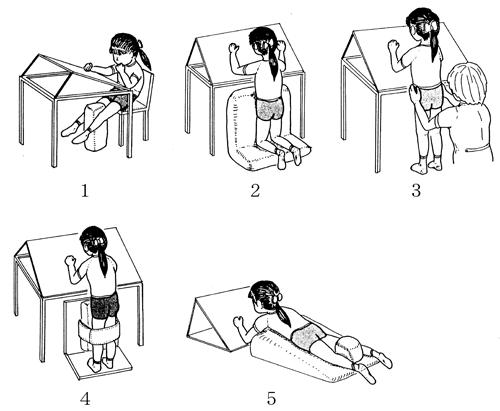

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

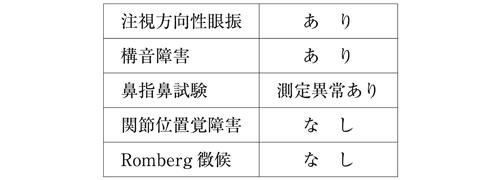

58歳の男性。歩行時のふらつきを訴えて受診した。歩隔はやや広いが左右方向は安定しており、前後方向への振り子様の歩容がみられる。検査結果を表に示す。協調運動改善のための理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによるペダリング運動

2: rhythmic stabilization

3: 下肢筋群の持続的伸張

4: Frenkel体操

5: Epley法

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第34問

脊髄小脳変性症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操は無効である。

2: 視覚障害を伴うことが多い。

3: 包括的な評価指標にSARAがある。

4: 患者数は非遺伝性に比べて遺伝性が多い。

5: 自律神経障害は非遺伝性に比べて遺伝性が少ない。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第82問

脳卒中治療ガイドライン2004で推奨グレードが低いのはどれか。

1: 歩行能力改善のためのトレッドミル訓練

2: 歩行改善のための筋電図バイオフィードバック

3: 麻痺側手関節の背屈筋の筋力増強のための電気刺激

4: 歩行の妨げとなっている内反尖足へのフェノールブロック

5: 運動障害改善のためのファシリテーション(神経筋促通手技)

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第34問

二分脊椎症児の歩行能力においてHofferの分類におけるCA杖歩行群の麻痺レベルと合致するSharrardの分類はどれか。

1: Ⅰ群

2: Ⅱ群

3: Ⅲ群

4: Ⅳ群

5: Ⅴ群

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

80歳の女性。脳血管障害発症後5年、要介護2。杖歩行は自立しているが、転倒予防を目的に通所リハビリテーションでの理学療法が開始された。転倒リスクの評価として適切なのはどれか。

1: FBS

2: KPS〈Karnofsky performance scale〉

3: PGCモラールスケール

4: SIAS

5: WCST

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する