第34回午前第34問の類似問題

第37回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者の発症後初期の安静臥床時における患側上肢の肢位で誤っているのはどれか。 ア.側臥位では患側を上にする。イ.背臥位では肩の下に枕を置く。ウ.肘は90゚屈曲位に置く。エ.手は心臓より低い位置に置く。オ.母指は対立位に置く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第13問

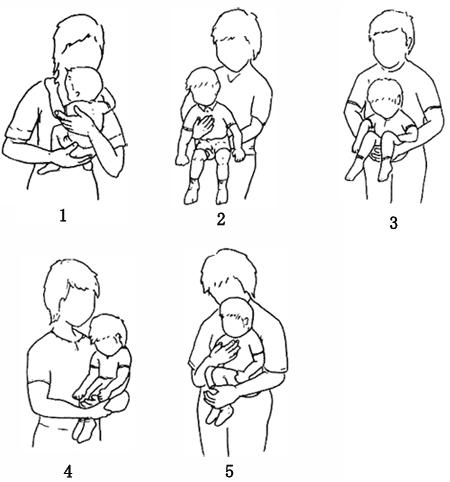

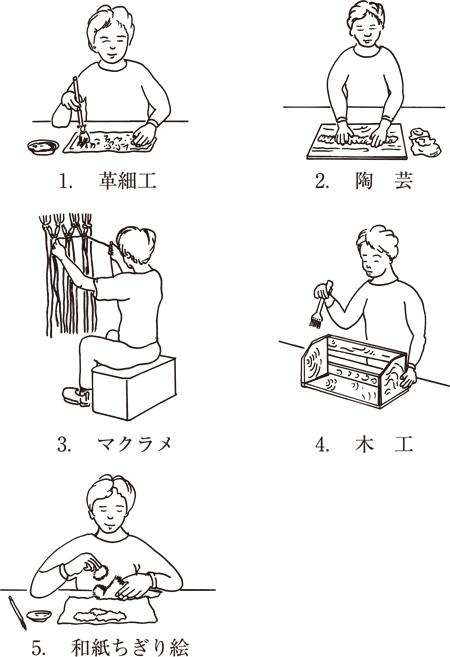

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅴであった。図の作業活動のうち、この患者が困難なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第31問

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相の足内側接地

2: 立脚相の膝関節外側動揺

3: 遊脚相の内反尖足

4: 遊脚相の膝関節過伸展

5: 遊脚相の股関節外転外旋

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

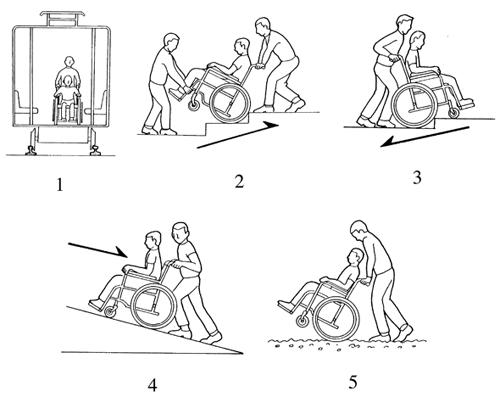

発症早期の重度左片麻痺患者の歩行訓練における理学療法士の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者の左側から左上肢を抱え込む。

2: 患者の右前方から右上肢を持つ。

3: 患者の前方から両上肢を引く。

4: 患者の後方から両腋窩を支える。

5: 患者の正面から両肩を持つ。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第70問

脊髄損傷の機能残存レベルとADLとの組合せで誤っているのはどれか。

1: 第4頸髄節-電動車椅子での移動

2: 第5頸髄節-ハンドリムの工夫による車椅子での移動

3: 第6頸髄節-車椅子からベッドへの移乗

4: 第7頸髄節-自己導尿

5: 第8頸髄節-短下肢装具と松葉杖での歩行

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第41問

左中大脳動脈閉塞で生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 自然にバイバイと手を振ることはできるが、指示されるとできない。

2: 着る手順を説明できるが、誤った着方をする。

3: 重度の運動麻痺があるのに、歩けると主張する、

4: 視界の左半分にある物を見落とす。

5: 色紙の色分けができない。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第38問

脳卒中片麻痺患者(右片麻痺30名、左片麻痺30名)を対象に、自助具の使用について調査した。回答は右片麻痺患者で「使いやすい」13名、「使いにくい」17名、左片麻痺患者で「使いやすい」15名、「使いにくい」15名であった。麻痺側による回答の違いを統計学的に検定する方法はどれか。

1: t検定

2: χ2検定

3: 符号検定

4: Mann-Whitney検定

5: Wilcoxon符号付順位検定

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第35問

呼吸器疾患患者へのADL指導で正しいのはどれか。

1: 食事動作:食事台を高くする。

2: 歯磨き動作:肩関節外転位の姿勢を保つ。

3: 上衣の更衣動作:前開きよりもかぶり型の衣服を選択する。

4: 下肢の洗体動作:長柄のブラシを使用する。

5: 洗髪動作:前かがみで洗う。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

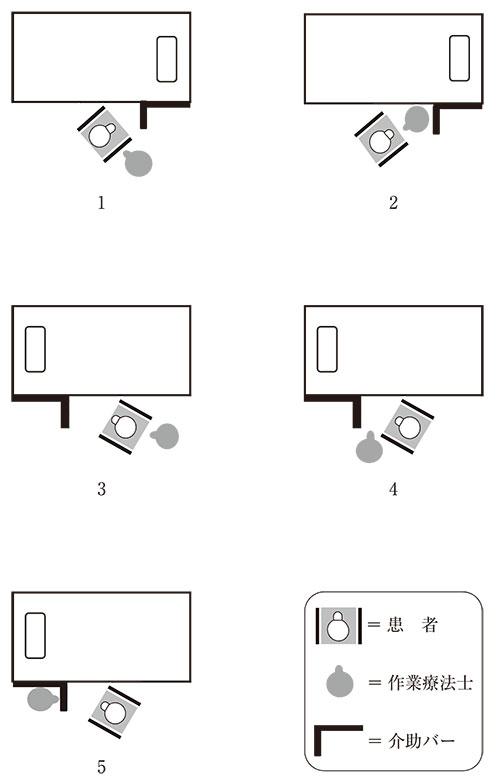

第51回午後:第12問

70歳の男性。脳血管障害による左片麻痺。車椅子からベッドへの移乗は介助バーを使用して1人で何とか可能である。初回評価時の車椅子からベッドへの移乗場面において、ベッド、車椅子、介助バー及び作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第6問

65歳の男性。脳梗塞で左片麻痺となり1か月が経過した。Brunnstrom法ステージで上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅳ。認知機能と感覚とに障害はない。非麻痺側上肢に機能的な問題はない。短下肢装具を用いて屋内歩行が可能。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 両手で用いたループ付きタオルによる洗体

2: 立位で左手を用いたズボンの引き上げ

3: 両手で頭上の高さの棚に衣類を収納

4: 左手を用いたテーブルの雑巾がけ

5: 両手を用いたタオルたたみ

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第42問

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1: 分回し歩行

2: 加速歩行

3: 小刻み歩行

4: 健側立脚期の短縮

5: 患側足尖内側縁での接地

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第39問

脳卒中片麻痺者の応用歩行練習について麻痺側から行う場合が多いのはどれか。

1: エスカレーターに乗るとき

2: 低い障害物をまたぐとき

3: 急なスロープを上るとき

4: 階段を上るとき

5: バスに乗るとき

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

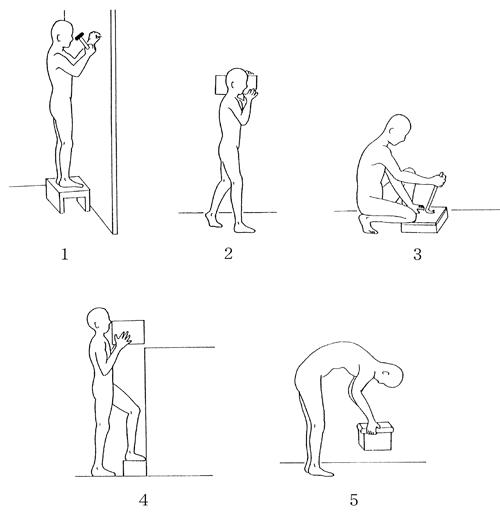

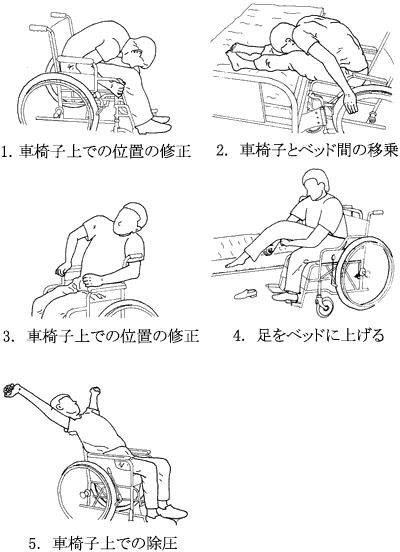

第48回午前:第17問

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対する車椅子上の動作指導の方法で誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する