第50回午後第14問の類似問題

第41回午前:第27問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.計算ドリルの練習イ.メモの利用ウ.一日のスケジュール表作成エ.新聞の音読オ.電話対応の練習

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第16問

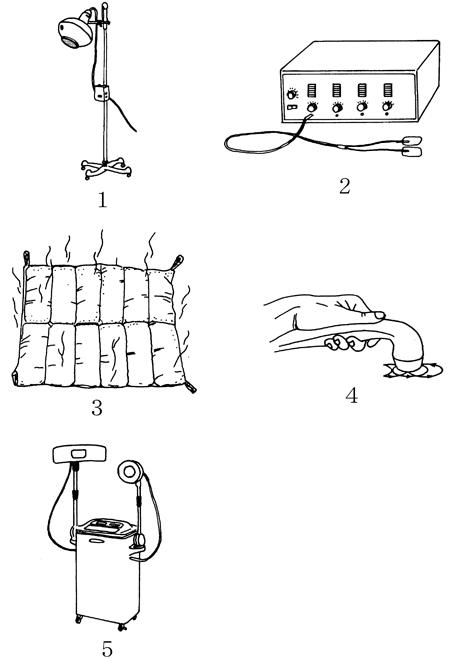

70歳の女性。慢性関節リウマチ。スタインブロッカーの機能障害分類クラスII。人工膝関節置換術後4週で歩行訓練中だが、同側の股関節深部の疼痛が強く訓練に支障をきたしている。疼痛軽減に適切な機器はどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。2年後、呼吸不全が進行し、日常生活でも息切れがでるようになった。ADL指導で誤っているのはどれか。

1: 動作は細かく分けて行う。

2: 和式トイレよりも洋式トイレが良い。

3: 息を吸いながら物を持ち上げる。

4: 台所仕事は椅子に座って行う。

5: 息苦しさを感じたら口をすぼめて息を吐く。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第13問

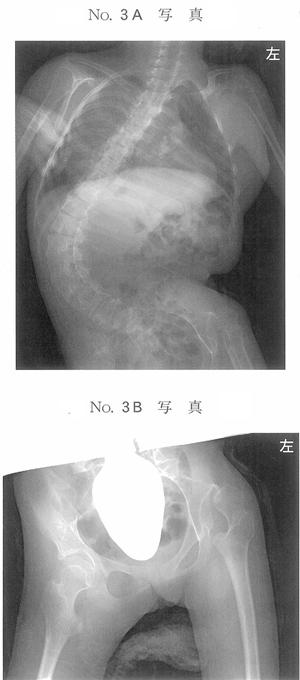

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第37問

70歳の男性。身長170 cm、体重60 kg。陳旧性心筋梗塞による慢性心不全、NYHA(New York Heart Association,1964)のclass II。医師の指示によって在宅での心臓リハビリテーションを行っている。自宅での生活指導で正しいのはどれか。

1: できるだけ水分摂取を行う。

2: 体重増加は栄養改善の良い指標である。

3: ボルグ指数で15程度の運動を勧める。

4: 安静時に息切れがある日は運動を休む。

5: 安静時間を長くしてエネルギー消費量を減らす。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第16問

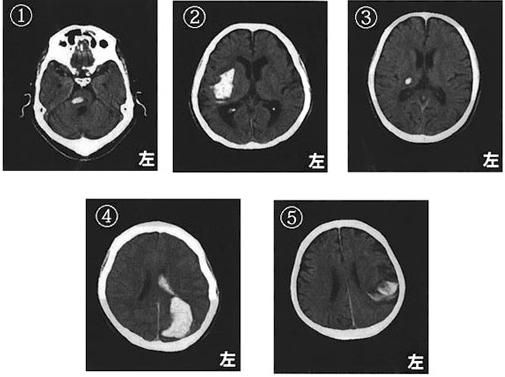

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。頭部CTを示す。この患者に該当すると考えられるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第26問

48歳の女性。多発性筋炎。一般状態が落ち着いて理学療法が開始された。筋力は体幹筋4、上肢近位筋群3~4、下肢近位筋群3~4。院内独歩が可能。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 血中CK値推移の確認

2: 他動的可動域訓練

3: デローム法による筋力増強訓練

4: 万歩計による運動量の確認

5: 自覚的疲労度の確認

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

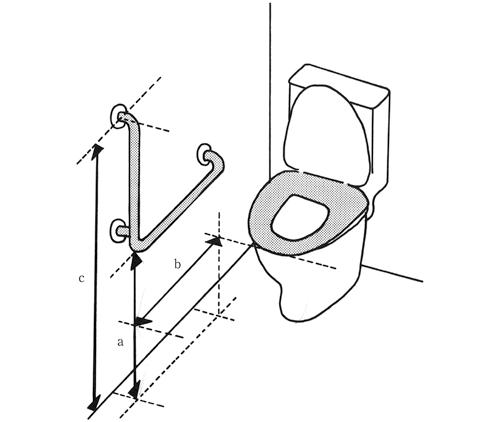

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

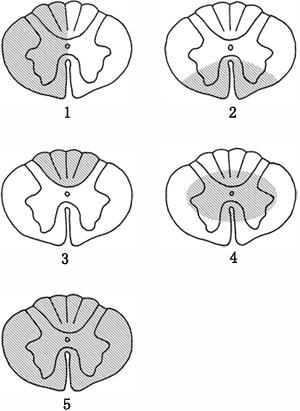

第47回午前:第6問

68歳の男性。体操中に頸部を急激に後方へ反らした際に受傷し、骨傷のない頸髄損傷と診断された。独歩は可能だが、上肢に強い運動障害を認める。損傷型として最も考えられるのはどれか。ただし、図の斜線部は頸髄横断面における損傷部位を示す。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

60歳の独居女性。慢性関節リウマチを発症し15年経過。両股関節は人工関節置換術を行っているが屋内歩行は自立している。手指の変形が著しく、関節痛が強い。在宅における日常生活・環境整備の指導で適切でないのはどれか。

1: ドアノブ用自助具を利用する。

2: 居室の段差を解消する。

3: 自動洗浄便座を設置する。

4: 買い物に電動車椅子を利用する。

5: 浴室にリフターを設置する。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第12問

56歳の女性。10年前に多発性硬化症と診断され、3回の入院歴がある。1年前からベッド上で生活している。1週前から、飲み込みの悪さ、左下肢の脱力感およびしびれの増強を感じるようになった。夕方になると軽度の発熱がある。2週に1度の在宅理学療法で訪問した際に優先すべき対応はどれか。

1: 全身の保温を促す。

2: 腹式呼吸の指導を行う。

3: 下肢の筋力増強訓練を行う。

4: 直接嚥下訓練を家族に指導する。

5: 現状を把握し主治医に連絡する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第85問

長下肢装具の適応はどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 第2腰髄残存レベルの脊髄損傷

3: 関節リウマチで人工膝関節置換術後

4: 外傷性股関節後方脱臼で坐骨神経麻痺

5: 下肢Brunnstrom法ステージIVの脳卒中片麻痺

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第1問

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1: ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2: 脈拍が120/分以上であれば中止する。

3: 収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4: 表情の変化を観察する。

5: 欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第2問

74歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。患側の筋緊張は低く、随意的な筋収縮もわずかにみられる程度である。平行棒内立位は中等度介助が必要で、左下肢は膝伸展位を保持することが困難で、体重をかけると膝折れが生じる。診療録の問題指向型医療記録の記載でassessment(評価)はどれか。

1: 左下肢の筋力が低下している。

2: 左下肢の筋力増強練習を行う。

3: 左下肢の筋緊張が低下している。

4: 左下肢に長下肢装具を使用し立位練習を行う。

5: 左下肢の筋緊張低下により体重支持力が低下している。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第36問

伝い歩きが可能なレベルの脊髄小脳変性症患者で姿勢バランスを崩す危険性が高いのはどれか。

1: 閉脚立位

2: 片膝立ち位

3: 四つ這い位

4: タンデム肢位

5: 踵接地でのしゃがみ位

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

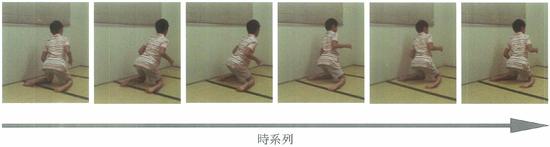

第43回午前:第30問

12歳の女児。痙直型両麻痺。膝歩きの様子を示す。本児の異常な膝歩き動作の原因として可能性が低いのはどれか。

1: 体幹伸展筋群の過活動

2: 腹筋群の低活動

3: 股関節伸筋群の低活動

4: 股関節屈筋群の過活動

5: 股関節内転筋群の過活動

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第19問

66歳の男性。意識障害で右上肢を下に腹臥位で体動困難となっているところを発見された。両膝、右手首、右肘および右前胸部に多発褥瘡を認め、脱水症を伴うことから発症後数日が経過していると考えられた。保存的加療とともに理学療法が開始され、徐々に意識障害が改善すると、入院後1か月で訓練中に右手のしびれを訴え、図のような手を呈した。この患者の右手に適応となるのはどれか。

1: BFO

2: 虫様筋カフ

3: 短対立装具

4: 手関節駆動式把持装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する