答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第49回 午後 第3問

20件の類似問題

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。閉塞している血管はどれか。 ...

広告

14

第54回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

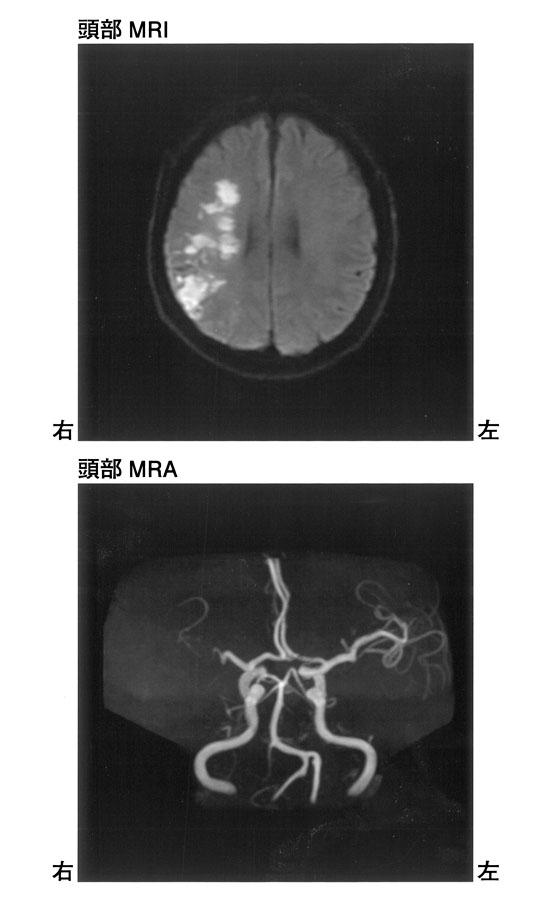

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。閉塞している動脈はどれか。

1

右前大脳動脈

2

右中大脳動脈

3

右内頸動脈

4

右椎骨動脈

5

脳底動脈

9

第45回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

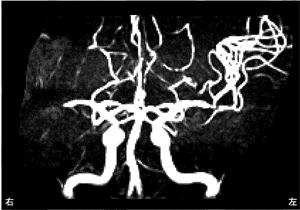

60歳の男性。来院時のMRAを示す。このMRAで病的所見を呈するのはどれか。

1

内頸動脈

2

前大脳動脈

3

前交通動脈

4

中大脳動脈

5

脳底動脈

6

第57回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

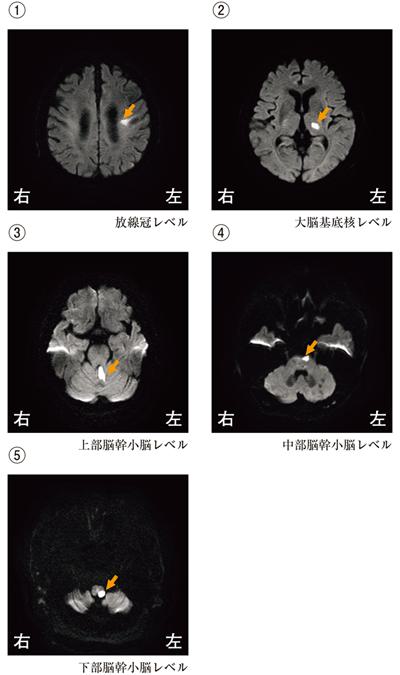

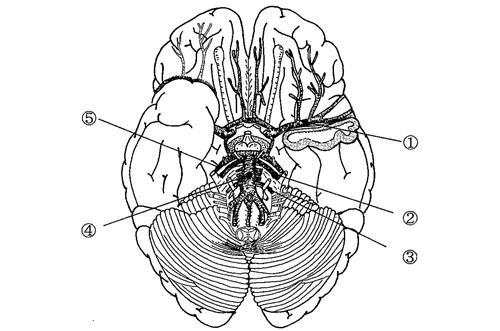

78歳の男性。脳梗塞。左顔面神経麻痺および右片麻痺を呈する。頭部MRIの拡散強調像を示す。梗塞巣として考えられるのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

9

第48回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1

左半側空間無視

2

右上肢麻痺

3

左下肢失調

4

相貌失認

5

失語症

5

第49回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

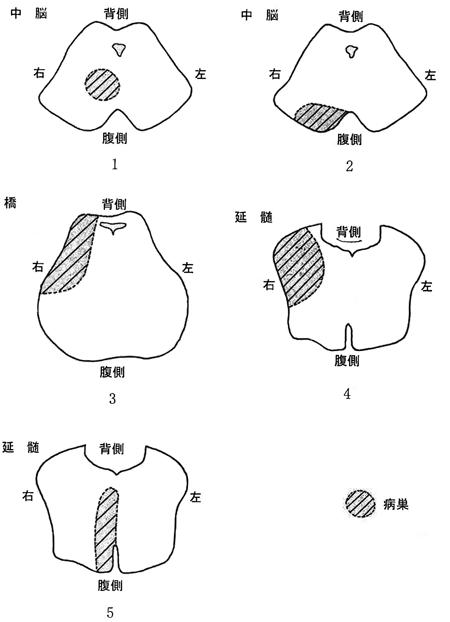

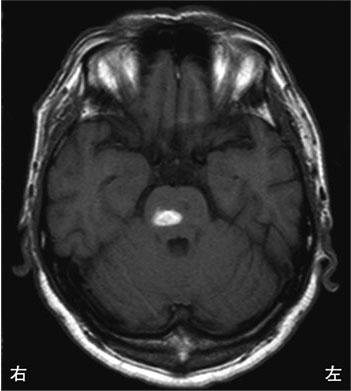

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。病巣はどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

16

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。頭部CTを示す。この患者に該当すると考えられるのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

5

第50回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

55歳の男性。突然のめまいを自覚し、歩行困難を呈したため搬送された。頭部MRIのTI強調像を示す。みられる所見はどれか。

1

JCSⅢ-100

2

左顔面の痛覚低下

3

左上肢の小脳失調

4

右上肢の運動麻痺

5

左下肢の深部感覚低下

57

第59回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

左右一対あるのはどれか。2つ選べ。

1

総頸動脈

2

椎骨動脈

3

脳底動脈

4

腕頭動脈

5

前交通動脈

94

第51回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

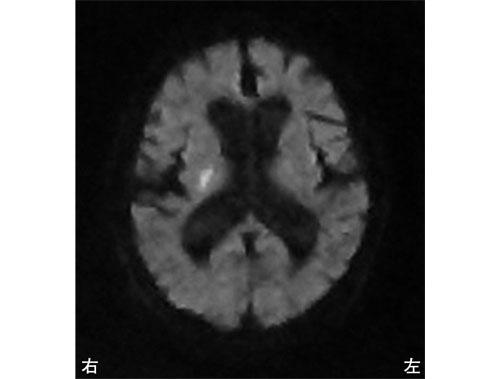

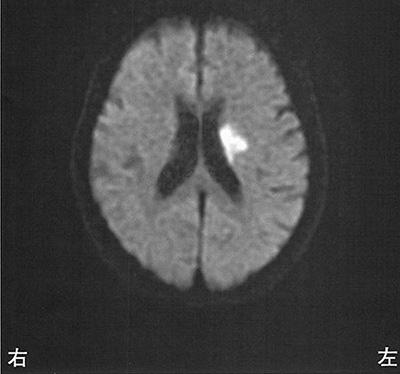

突然の左不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後3時間の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も考えられるのはどれか。

1

脳出血

2

脳梗塞

3

脳腫瘍

4

脳動静脈瘻

5

くも膜下出血

9

第47回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

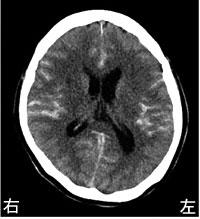

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1

正常圧水頭症

2

血管攣縮

3

脳内出血

4

脳挫傷

5

脳膿瘍

広告

6

第39回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

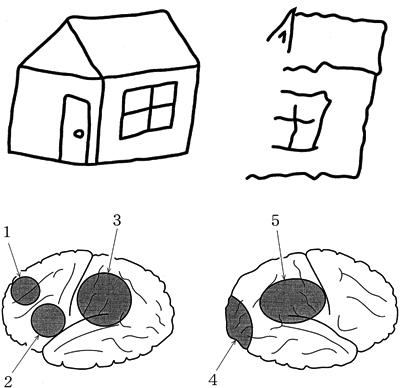

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。上左図の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、上右図のように描いた。病巣部位として考えられるのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

10

第46回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

60歳の男性。右利き。意識障害のため搬入された。脳梗塞と診断され、保存的治療が開始された。片麻痺を呈している。入院後2週の頭部CTを別に示す。この患者に認められる可能性が高いのはどれか。

1

失算

2

失書

3

注意障害

4

物体失認

5

左同名半盲

56

第45回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

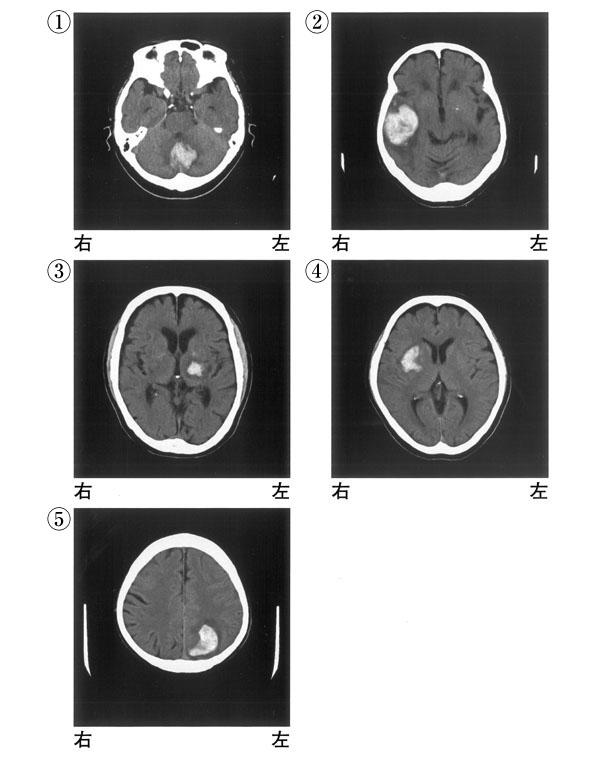

図に示す血管名で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

①中大脳動脈

2

②椎骨動脈

3

③上小脳動脈

4

④脳底動脈

5

⑤内頸動脈

6

第54回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

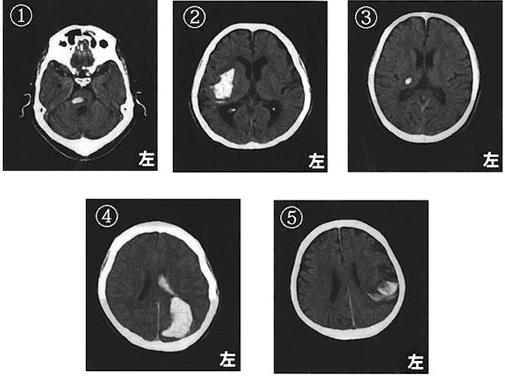

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

4

第49回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

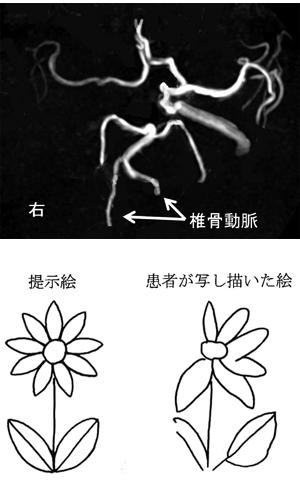

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。この患者に絵の模写を行わせると、図のように描いた。この患者に伴いやすい高次脳機能障害はどれか。

1

失語症

2

観念失行

3

純粋失読

4

左右失認

5

着衣障害

広告

6

第53回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も出現しやすい症状はどれか。

1

片麻痺

2

失語症

3

運動失調

4

嚥下障害

5

視野障害

4

第49回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

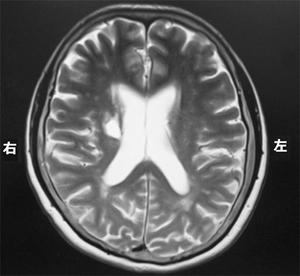

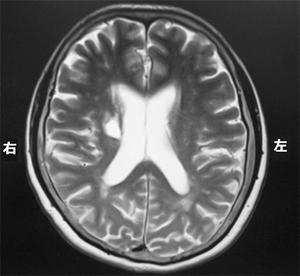

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1

運動麻痺

2

嚥下障害

3

視覚障害

4

聴覚障害

5

失語症

3

第49回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。この画像で認められる脳梗塞の部位はどれか。

1

視床

2

内包

3

被殻

4

尾状核

5

放線冠

13

第42回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

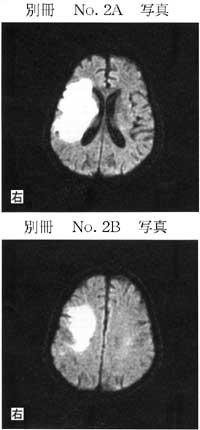

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1

右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2

5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3

「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4

指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5

眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

15

第34回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

内頸動脈の分枝でないのはどれか。

1

眼動脈

2

前大脳動脈

3

後交通動脈

4

中大脳動脈

5

後大脳動脈

広告