第48回午前第64問の類似問題

第55回午前:第56問

下大静脈に直接入るのはどれか。2つ選べ。

1: 肝静脈

2: 胃静脈

3: 脾静脈

4: 空回腸静脈

5: 腎静脈

- 答え:1 ・5

- 解説:下大静脈に直接入るのは肝静脈と腎静脈です。肝静脈は肝臓から、腎静脈は腎臓から下大静脈に流れ込みます。

- 肝静脈は正しい選択です。肝臓の内部から集まってくる肝静脈は通常3本で、下大静脈に連なります。

- 胃静脈は間違いです。胃静脈は門脈を形成し、肝門から肝臓へ入ります。

- 脾静脈は間違いです。脾静脈は膵臓の後方で門脈を形成し、肝門から肝臓へ入ります。

- 空回腸静脈は間違いです。空回腸静脈は上腸間膜静脈に入り、門脈につながります。

- 腎静脈は正しい選択です。腎静脈は腎臓と下大静脈をつなぐ部分で、右腎静脈は十二指腸の後方に位置します。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第33問

腎臓の機能で誤っているのはどれか。

1: 血流量は毎分心拍出量の20~25%に相当する。

2: クリアランスは尿量の増加とともに増加する。

3: 糸球体ではろ過が行われる。

4: 近位尿細管では再吸収が行われる。

5: 再吸収は抗利尿ホルモンが関係する。

- 答え:2

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第56問

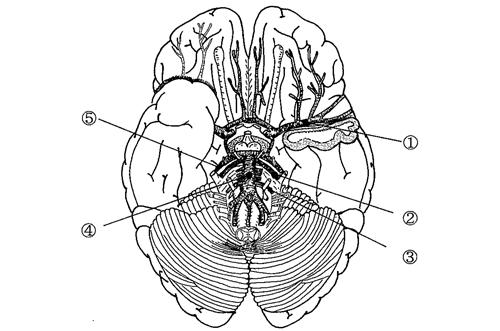

図に示す血管名で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①中大脳動脈

2: ②椎骨動脈

3: ③上小脳動脈

4: ④脳底動脈

5: ⑤内頸動脈

- 答え:1 ・4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第69問

等張性運動について正しいのはどれか。

1: 角速度は一定である。

2: 等尺性運動に比べ血圧が上昇しやすい。

3: 等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい。

4: 等尺性運動に比べ心拍数が増加しやすい。

5: 負荷に抗して姿勢を維持するときに起こる。

- 答え:3

- 解説:等張性運動は筋肉の長さが変化し、関節の動きが伴う運動であり、等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい特徴がある。

- 角速度が一定であるのは等速性運動であり、等張性運動ではない。

- 等尺性運動の方が等張性運動よりも血圧が上昇しやすい。等尺性運動は筋収縮を行う際に筋血流が減少し、末梢血管抵抗の増加をきたすため、血圧が上昇する。

- 等張性運動は等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい。等尺性運動は末梢血管を圧迫し血流抵抗が高くなるため、筋血流が減少する。

- 等尺性運動は等張性運動よりも心拍数が増加しやすい。そのため、心疾患患者への等尺性運動は好ましくない。

- 負荷に抗して姿勢を維持するときに起こるのは等尺性運動であり、等張性運動ではない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第59問

消化管で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 胆管は空腸に開口する。

2: 大腸のリンパ流は胸管に注ぐ。

3: 小腸の静脈血は下大静脈に直接注ぐ。

4: 回腸と盲腸との移行部には弁がある。

5: 幽門括約筋は大腸から小腸への逆流を防ぐ。

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第33問

血圧調節機構について誤っているのはどれか。

1: 血圧は心拍出量と末梢血管抵抗とで決まる。

2: 血圧調節に関与する受容体は頸動脈洞にある。

3: 血圧が上昇すると圧受容体反射で心拍数が増加する。

4: 血圧が下降すると直ちに四肢の細動脈収縮が生じる。

5: 血圧が下降すると副腎からカテコラミンが分泌される。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第64問

副交感神経が交感神経より優位に働いたときの反応はどれか。

1: 瞳孔散大

2: 排尿筋弛緩

3: 気管支収縮

4: 心拍数増加

5: 筋内血管拡張

- 答え:3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第26問

加齢により増加するのはどれか。

1: 脳血流量

2: 肺残気量

3: 基礎代謝量

4: 消化液分泌量

5: メラトニンの夜間分泌量

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第82問

虚血性心疾患に対する運動療法の効果について誤っているのはどれか。

1: 最大酸素摂取量の増大

2: 安静時の二重積の低下

3: 心筋虚血閾値の低下

4: 筋血流量の増加

5: 総コレステロールの低下

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第67問

腎臓の機能で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 体温の調節

2: 尿量の調節

3: 血漿量の調節

4: 白血球数の調節

5: 概日リズムの調節

- 答え:2 ・3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第48問

運動処方に関して誤っているのはどれか。

1: 等張性運動は等尺性運動より血圧上昇が少ない。

2: 代謝当量(METs)は安静時座位での酸素摂取量を基準にしている。

3: ヒュージョーンズ分類のII度では階段で息切れが起こる。

4: 運動負荷試験では「少しきつい」レベルの運動から始める。

5: 嫌気性代謝閾値(AT)は最大酸素摂取量の約60%である。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第35問

血圧調節のメカニズムについて誤っているのはどれか。

1: 血圧が上がると、化学受容体の興奮性が高くなる。

2: 血圧が上がると、迷走神経の興奮によって心拍出量が減少する。

3: 血圧が下がると、脈拍の増加が起こる。

4: 血圧が下がると、交感神経の興奮によって末梢血管の収縮が起こる。

5: 圧受容体は頸動脈洞にある。

- 答え:1

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第64問

循環生理で正しいのはどれか。

1: Valsalva(バルサルバ)試験中は一回拍出量が増加する。

2: Aschner(アシュネル)試験では心拍数が増加する。

3: 頸動脈洞マッサージでは心拍数が増加する。

4: 右心房への静脈還流は吸気時に増加する。

5: 臥位と立位では静脈還流に大きな変化はない。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する