第47回午後第28問の類似問題

第39回午前:第33問

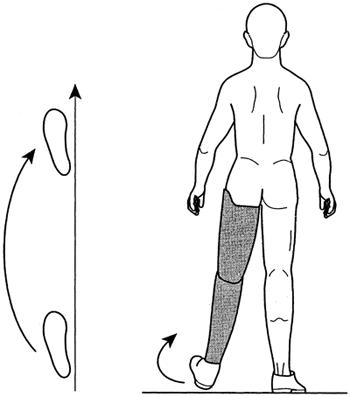

大腿義足歩行で図のような異常歩行がみられた。原因として正しいのはどれか。2つ選べ。ア.義足が重すぎる。イ.ソケット内壁が高すぎる。ウ.膝継手の摩擦が大きすぎる。エ.断端の外転拘縮がある。オ.ソケットの初期屈曲角度が少ない。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第97問

正しいのはどれか。

1: 脊柱管狭窄症の間欠跛行は体幹前屈位で軽快する。

2: 椎間板ヘルニアでは深部腱反射は正常である。

3: 第4・5腰椎椎間板ヘルニアでは第4腰神経根が圧迫される。

4: 無分離すべり症は若年層に好発する。

5: ラセーグ徴候は大腿神経障害が反映される。

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第28問

膝関節伸展位で足背屈の関節可動域測定をしたところ、可動域制限が認められた。次に、膝関節屈曲位で測定したところ可動域制限は認められなかった。短縮している筋はどれか。

1: 大腿直筋

2: 大腿二頭筋長頭

3: 半膜様筋

4: 腓腹筋

5: ヒラメ筋

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第73問

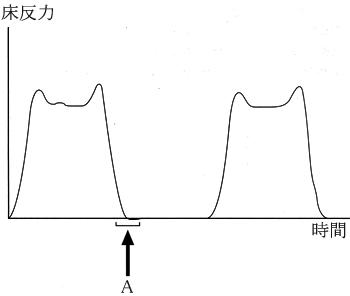

健常成人の歩行時の床反力の垂直分力(片側)を図に示す。床反力を計測している側の筋のうち、Aの時点で収縮力が増加するのはどれか。

1: 大殿筋

2: 中殿筋

3: 大腿二頭筋

4: 前脛骨筋

5: 腓腹筋

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第31問

立位から椅子へゆっくり座るときに起こる大殿筋の筋収縮はどれか。

1: 求心性収縮

2: 遠心性収縮

3: 等尺性収縮

4: 相動性収縮

5: 静止性収縮

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第63問

人工股関節の術後理学療法で誤っているのはどれか。

1: 脱臼予防について指導する。

2: 足関節の底・背屈運動を行う。

3: プーリーを利用して股関節屈曲・内転運動を行う。

4: 中殿筋を中心に筋力強化を行う。

5: セメントを使用した場合、早期に歩行訓練を開始する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第38問

筋力増強運動として求心性収縮を用いた抵抗運動を行う際、対象筋と運動方向の組合せで正しいのはどれか。

1: ハムストリングス――膝関節屈曲90°位での股関節伸展

2: 上腕二頭筋―――――肘関節伸展0°位かつ前腕回外位での肩関節伸展

3: 上腕三頭筋―――――肘関節屈曲90°位での肩関節水平内転

4: 前脛骨筋――――――足外がえし位での足関節背屈

5: 中殿筋―――――――股関節伸展0°位での股関節外転

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第79問

肩関節周囲炎で正しいのはどれか。

1: 早期から筋萎縮が見られる。

2: 拘縮の強い例でも肩甲上腕リズムは保たれている。

3: 結髪に比べ結帯動作は制限されにくい。

4: 滑車訓練は三角筋の筋力強化を目的とする。

5: Codman体操は慣性モーメントを利用して行う。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第61問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: コルセットを作製する。

4: 股関節の伸筋を強化する。

5: 体幹筋は腹筋を中心に強化する。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第38問

大腿義足装着時に図のような異常歩行が見られた。ソケットの適合に問題はない。この症例で、特に強化すべき筋群はどれか。2つ選べ。

1: 腹筋群

2: 背筋群

3: 患側股関節屈曲筋群

4: 患側股関節内転筋群

5: 患側股関節伸展筋群

- 答え:1 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第73問

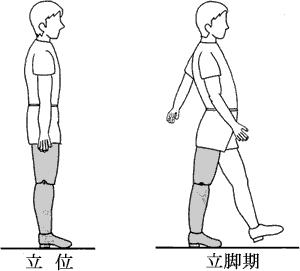

立位姿勢について正しいのはどれか。

1: 重心動揺は閉眼にて減少する。

2: 重心動揺は年齢によって変化しない。

3: 立位時に股関節のY靱帯は弛緩する。

4: 安静立位時にヒラメ筋の持続的筋収縮がある。

5: 立位時の重心の位置は第1腰椎の後方にある。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第35問

腰椎椎間板ヘルニアについて正しいのはどれか。

1: L4神経根障害では長母趾屈筋の筋力低下を生じる。

2: L5神経根障害では下腿外側から足背の知覚異常を伴う。

3: L5神経根障害では大腿神経伸張テストが陽性となる。

4: S1神経根障害では前脛骨筋の筋力低下を生じる。

5: S1神経根障害では膝蓋腱反射が低下する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第72問

股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲――――梨状筋

2: 伸展――――大腰筋

3: 内転――――薄筋

4: 内旋――――上双子筋

5: 外旋――――半腱様筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第8問

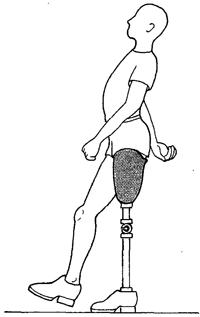

義足装着側の立脚期に図のようなアライメント異常がみられた。異常の改善のために義足装着者に行う必要があるのはどれか。

1: 脊柱起立筋群の強化

2: 右股関節屈曲可動域の増大

3: 右股関節伸筋群の強化

4: 左股関節外転筋群の強化

5: 左膝伸筋群の強化

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第5問

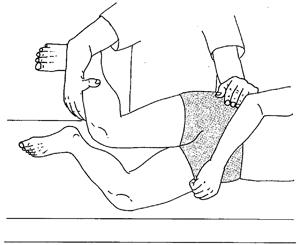

被検者を左側臥位にして、図に示す肢位から検者が右手を離しても右下肢は外転位のままとどまっている。図に示す検査法で評価しているのはどれか。

1: 腸腰筋拘縮

2: 腸脛靱帯拘縮

3: 仙腸関節病変

4: 大腿四頭筋拘縮

5: 腰椎神経根圧迫

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

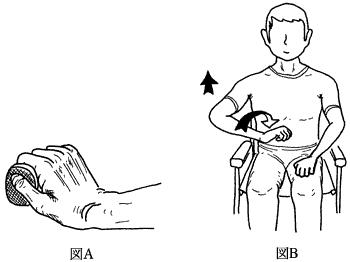

第46回午前:第8問

頸髄損傷患者。握力は測定不能で、ごく軽い物品は図Aのように把持できる。図Bのように肩関節外転を伴って、前腕を回内することができる。「顔にかかった掛け布団を払いのけることができない」と訴える。この患者の車椅子使用で正しいのはどれか。

1: フットサポートに手を届かせる方法はない。

2: 車椅子上での殿部の除圧は自力ではできない。

3: 車椅子前進駆動のために上腕三頭筋を用いる。

4: ADL自立のためには電動車椅子が必須である。

5: 適度な摩擦が得られればノブ付きハンドリムは不要である。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第72問

膝関節で正しいのはどれか。

1: 外側側副靱帯は屈曲位で緊張する。

2: 最終伸展時に脛骨の外旋が起こる。

3: 外側半月は外側側副靱帯と結合する。

4: 大腿骨軸と脛骨軸とは軽度内反している。

5: 後十字靱帯は大腿骨の顆間窩後方に付着する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第34問

短期間の固定後に生じた肘伸展制限に対する関節可動域運動で適切でないのはどれか。

1: 上腕二頭筋の収縮を利用する。

2: 上腕三頭筋の収縮を利用する。

3: 前処置として温熱を加える。

4: 手関節の可動域運動を行う。

5: 短時間に強い伸張を加える。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第45問

金属支柱付短下肢装具の足関節背屈角度を小さくすることで改善しやすい動作はどれか。

1: 床からの立ち上がり

2: 椅子への着座

3: 立位での前方リーチ

4: 立脚中期の膝折れ

5: 上り坂の歩行

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第28問

正常歩行における関節運動の説明で正しいのはどれか。

1: 着床初期には、足関節が最大背屈位となる。

2: 荷重応答期には、膝関節に伸展モーメントが働く。

3: 立脚終期には、足関節に底屈モーメントが働く。

4: 前遊脚期には、股関節に伸展モーメントが働く。

5: 遊脚初期には、膝関節に伸展モーメントが働く。

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する