第35回午前第70問の類似問題

第38回午前:第61問

在宅酸素療法を行っている慢性閉塞性肺疾患患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 肩甲帯のリラクセーションを指導する。

2: 活動時の腹式呼吸パターンを指導する。

3: 時間あたり呼吸数を増やすよう指導する。

4: 口すぼめ呼吸を指導する。

5: 活動課題を分析し作業を分割する。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第100問

心疾患の運動処方で適切でないのはどれか。

1: リスクの高い例では監視型の運動形態が良い。

2: 目標心拍数は予測最高心拍数の90%程度とする。

3: 運動強度はボルグ指数で13程度とする。

4: 無酸素性作業閾値(AT)程度の運動強度とする。

5: 筋力強化の負荷は最大筋力の50%程度とする。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

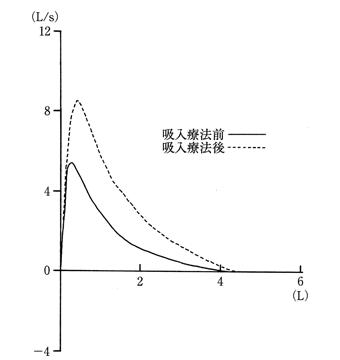

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第92問

慢性呼吸不全患者の生活指導で適切でないのはどれか。

1: 腹式呼吸を励行する。

2: 時間当たり呼吸数を増やす。

3: 1回換気量を増やす。

4: 動作を分割する。

5: 酸素吸入下で体操する。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第82問

正しいのはどれか。

1: 肺気腫では吸気時に気管支虚脱が起こる。

2: 肺線維症では肺実質の拡張不全をきたす。

3: 喘息では機能的残気量が低下する。

4: 慢性気管支炎では呼気抵抗が低下する。

5: 気管支拡張症では夜間の痰喀出が多い。

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第70問

全身調整運動(コンディショニング)の効果で誤っているのはどれか。

1: 最大酸素摂取量の増加

2: 安静時心拍数の増加

3: 心拍出量の増加

4: 肺活量の増加

5: 持久力の向上

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第50問

癌患者の緩和ケアにおけるリハビリテーションについて正しいのはどれか。

1: 肺癌がある場合は呼吸介助が禁忌となる。

2: 病名告知を前提として、理学療法を行う。

3: 疼痛コントロールを目的とした理学療法は行わない。

4: この段階ではリンパ浮腫に対する理学療法は行わない。

5: 患者の意思に合わせて理学療法の目的を変更する。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

作業と酸素消費量との関係で正しいのはどれか。

1: 座位は臥位より酸素消費量が30%増加する。

2: 同一個人の酸素取り込み量は訓練にかかわらず不変である。

3: 筋の酸素取り込み効率は訓練にかかわらず不変である。

4: 歩行速度と歩行距離当たりの酸素消費量とは比例する。

5: 等張性運動では脈拍が酸素消費量の指標になる。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第18問

70歳の男性。肺癌で左肺下葉切除術後2日経過。左上葉の痰貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 吸気筋に対する抵抗運動

2: ファーラー位での体位排痰

3: 腹式呼吸

4: 全身リラクセーション

5: 四肢の自動運動

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第65問

慢性閉塞性肺疾患の呼吸理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.ハフィング(huffing)は咳の前に声門を開いて行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第61問

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.肥満例ではやや多めの総摂取エネルギーとする。イ.運動強度は最大酸素摂取量の70%程度が適切である。ウ.血糖値が高いほど効果的である。エ.運動強度は漸増運動負荷試験で決定する。オ.運動によってインスリン抵抗性が改善する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第46問

最大酸素摂取量について誤っているのはどれか。

1: 変数の一つとして心拍出量がある。

2: 変数の一つとして血圧がある。

3: 変数の一つとして動静脈酸素較差がある。

4: 上肢運動の方が下肢運動より低値である。

5: 4週の安静臥床で低下する。

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第73問

安静時の呼吸運動で正しいのはどれか。

1: 呼気時に腹圧は上昇する。

2: 吸気時に横隔膜は下降する。

3: 呼気時に外肋間筋は収縮する。

4: 吸気時に気道抵抗は上昇する。

5: 胸郭下部は前後方向の動きが左右方向より大きい。

- 答え:2

- 解説:安静時の呼吸運動では、横隔膜の動きや筋肉の収縮・弛緩が重要な役割を果たしています。吸気時には横隔膜が下降し、胸腔が拡大することで空気が肺に入ります。呼気時には横隔膜が上昇し、胸腔が縮小することで空気が外に出ます。

- 選択肢1は間違いです。呼気時ではなく、吸気時に横隔膜が下降することで腹圧が上昇します。

- 選択肢2は正しいです。吸気時に横隔膜が下降することで、胸腔が拡大し、空気が肺に入ります。

- 選択肢3は間違いです。呼気時ではなく、吸気時に外肋間筋が収縮し、胸郭が拡大します。呼気時には外肋間筋が弛緩します。

- 選択肢4は間違いです。吸気時ではなく、呼気時に気道抵抗が上昇します。吸気時には気道抵抗が低下します。

- 選択肢5は間違いです。胸郭下部は前後方向の動きではなく、左右方向の動きが大きいです。下位肋骨の挙上により、胸郭の横径が増大します。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第7問

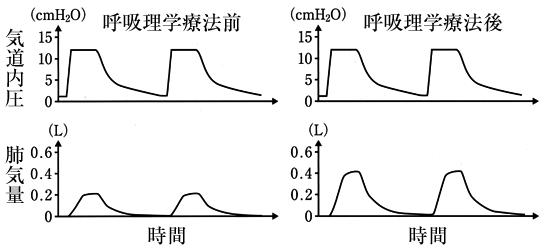

人工呼吸器のモニターに示される気道内圧と肺気量位を図に示す。理学療法前後で図のような変化が見られた場合、呼吸器系に生じた変化として考えられるのはどれか。ただし、対象者の自発呼吸はなく、人工呼吸器による陽圧変化のみにより肺気量位が変化しているものとする。

1: 肺活量の増加

2: 残気量の減少

3: 気道抵抗の増加

4: 胸郭柔軟性の低下

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第67問

虚血性心疾患に対する運動療法の効果で 正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.1回心拍出量の増加イ.血中カテコラミン濃度の増加ウ.最大下運動での心拍数の増加エ.最大心拍数の増加オ.嫌気性代謝閾値(AT)の上昇

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第47問

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60 Torrであった。呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 呼吸筋増強訓練

2: 舌咽呼吸の指導

3: 端座位保持訓練

4: 腹筋の筋力増強訓練

5: 頸部筋リラクセーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第67問

在宅酸素療法が導入された慢性呼吸不全患者の生活指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 洗髪は、座位で両上肢によって行う。

2: 更衣は、立位でかぶり型上衣で行う。

3: 洗顔は、座位で息を吐きながら行う。

4: 用便は、息を吐きながら腹圧をかけて行う。

5: 歩行は、背筋を反らせて大きく息を吸いながら行う。

- 答え:3 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第80問

慢性気管支炎患者の呼吸機能で誤っているのはどれか。

1: 気道抵抗の上昇

2: ピークフローの低下

3: 1秒率の低下

4: 機能的残気量の減少

5: クロージングボリュームの増加

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第2問

60歳の男性。COPDが進行し在宅酸素療法が導入された。酸素流量は労作時2 L/分である。入浴動作の指導で正しいのはどれか。

1: 洗髪を片手で行う。

2: 動作を素早く行う。

3: 浴槽に肩まで浸かる。

4: 洗い場の椅子の座面を低くする。

5: 入浴中は経鼻カニューレを外す。

- 答え:1

- 解説:COPD患者に対する入浴動作の指導では、酸素飽和度の低下を防ぐために適切な動作や環境を整えることが重要です。労作時の酸素流量が2 L/minであることから、適切な酸素吸入量を確保しながら入浴動作を行う必要があります。

- 正しい選択肢です。両手を挙げる洗髪動作は酸素飽和度の低下を招きやすいため、片手ずつ行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。動作を素早く行うと酸素消費が増え、酸素飽和度が低下する可能性があるため、ゆっくりと行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。浴槽に肩まで浸かると血中酸素飽和度が下がりやすくなるため、避けるべきです。

- 間違った選択肢です。低い椅子に座ると腹部が圧迫され、呼吸がしにくくなるため、適切な高さの椅子を使用することが望ましいです。

- 間違った選択肢です。入浴中は酸素消費が増えるため、経鼻カニューレを外さずに酸素吸入を継続する必要があります。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する