第35回午前第33問の類似問題

第41回午前:第59問

脳卒中片麻痺の肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 手指の腫脹から始まる。

2: ブルンストローム法ステージ上肢IV以上で起こりやすい。

3: 肩甲骨は内転・下方回旋をとりやすい。

4: 肩の他動的外転・外旋が制限されやすい。

5: 鎮痛にはTENSが用いられる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第32問

注視麻痺をきたす疾患はどれか。2つ選べ。

1: 中脳出血

2: 小脳半球梗塞

3: 慢性硬膜下血腫

4: 進行性核上性麻痺

5: 筋萎縮性側索硬化症

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第87問

痙縮を生じにくい疾患はどれか。

1: 脳梗塞

2: 外傷性脳損傷

3: 中心性頸髄損傷

4: 胸椎黄色靱帯骨化症

5: 腰椎椎間板ヘルニア

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第50問

疾患と支援機器の組合せで適切なのはどれか。

1: 関節リウマチ——————台付き爪切り

2: 片側手関節離断—————プルトップオープナー

3: 第2腰髄完全損傷 ————スライディングボード

4: 第8頸髄完全損傷 ————コミュニケーションエイド

5: アテトーゼ型脳性麻痺——リーチャー

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第71問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状とアプローチとの組合せで適切でないのはどれか。

1: 定頸不良-腹臥位での頭部挙上

2: 体幹過伸展-座面の高い椅子での座位訓練

3: 動的バランス不良-セラピーボールでのバランス訓練

4: 手指の過伸展-ビンの蓋の開け閉め

5: 目と手の協調障害-ペグ差しの練習

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第27問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 体温上昇を伴う。

2: 脳卒中発症直後から生じる。

3: 重度の片麻痺で多くみられる。

4: 患側手背に限局した疼痛を認める。

5: 早期には上肢全体に高度な浮腫を認める。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第37問

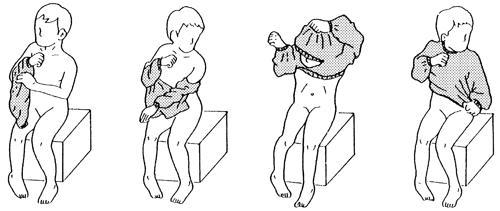

図は脳性麻痺児の着衣動作である。脳性麻痺のタイプはどれか。

1: 痙直型四肢麻痺

2: 痙直型両麻痺

3: 痙直型片麻痺

4: 失調症

5: アテトーゼ型

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第85問

長下肢装具の適応はどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 第2腰髄残存レベルの脊髄損傷

3: 関節リウマチで人工膝関節置換術後

4: 外傷性股関節後方脱臼で坐骨神経麻痺

5: 下肢Brunnstrom法ステージIVの脳卒中片麻痺

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第84問

脳卒中片麻痺患者の内反尖足の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の寒冷療法

2: 下腿三頭筋の持続的伸張

3: 下腿三頭筋のタッピング

4: 足関節背屈筋群の電気刺激

5: PNF屈曲・外転・内旋パターンでの促通

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

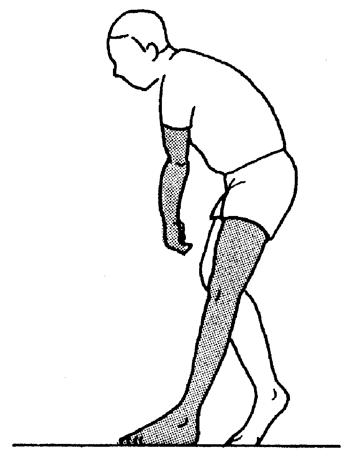

脳卒中による左片麻痺患者で、麻痺側立脚相に図のような異常歩行がみられた。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側に荷重してのブリッジ

2: 腹筋群の促通

3: 下腿三頭筋の持続的伸張

4: 背屈制限付き短下肢装具の使用

5: 足背屈筋群の機能的電気刺激

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第36問

脳性麻痺の痙縮の治療として適切でないのはどれか。

1: バクロフェン髄腔内投与療法

2: 筋緊張抑制ギプス療法

3: ステロイド薬経口投与

4: フェノールブロック

5: ボツリヌス療法

- 答え:3

- 解説:脳性麻痺の痙縮の治療には、筋緊張を緩和し、関節可動域を改善する方法が用いられます。適切な治療法は、バクロフェン髄腔内投与療法、筋緊張抑制ギプス療法、フェノールブロック、ボツリヌス療法などがありますが、ステロイド薬経口投与は適切ではありません。

- バクロフェン髄腔内投与療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。バクロフェンは筋弛緩作用を持つ薬物で、髄腔内に直接投与することで効果的に筋緊張を緩和します。

- 筋緊張抑制ギプス療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。この療法では、ギプスを用いて筋緊張を抑制し、関節可動域を改善することが目的です。

- ステロイド薬経口投与は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切でない方法です。ステロイド薬は抗炎症作用がありますが、痙縮の治療には効果が期待できません。

- フェノールブロックは、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。フェノールは神経伝達物質の放出を阻害する作用があり、筋緊張を緩和する効果があります。

- ボツリヌス療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。ボツリヌス毒素は筋肉の収縮を抑制する作用があり、痙縮、筋緊張、関節可動域の改善に効果があります。ただし、効果は時間制限がありますが、歩行の改善も期待できるため、強く勧められます(グレードA)。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第48問

脳卒中に合併した肩手症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.腫脹、疼痛の時期と萎縮性変化の時期とがある。イ.原因は自律神経機能異常と考えられる。ウ.ROM訓練は中止する。エ.男性の右片麻痺患者に多い。オ.脳卒中発症10週以後に発症する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第67問

アテトーゼ型脳性麻痺の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 姿勢筋緊張の調節

2: 原始反射抑制肢位の保持

3: 重錘バンドによる不随意運動の抑制

4: 関節中間位での運動制御

5: 四つ這いでの肩周囲筋の同時収縮促通

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第31問

疾患と作業種目の組合せで適切なのはどれか。

1: Parkinson病―――――――毛糸のかぎ針編み

2: 関節リウマチ―――――――タイルモザイク

3: 脊髄小脳変性症――――――彫刻

4: 慢性閉塞性肺疾患―――――木工

5: 筋萎縮性側索硬化症――――パソコン操作

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第31問

成人期の二次障害として頸椎症性脊髄症を発症しやすい疾患はどれか。

1: 先天性多発性関節拘縮症

2: アテトーゼ型脳性麻痺

3: 痙直型脳性麻痺

4: 骨形成不全症

5: 分娩麻痺

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第87問

慢性的な使い過ぎで起こるスポーツ障害はどれか。

1: 頸椎捻挫

2: 肩鎖関節脱臼

3: 上前腸骨棘剥離骨折

4: 腰椎分離症

5: アキレス腱断裂

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第70問

脳性麻痺の病型と症状との組合せで誤っているのはどれか。

1: 弛緩型 - スカーフ徴候

2: アテトーゼ型 - ガラント反射

3: 痙直型 - 折りたたみナイフ現象

4: 失調型 - 安静時振戦

5: 強剛型 - 鉛管現象

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する