第45回午後第10問の類似問題

第51回午前:第4問

70歳の女性。頸髄完全損傷で第4頸髄機能残存。認知機能は正常である。受傷後6か月で在宅生活となり、訪問リハビリテーション時に踵部の発赤を認めた。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 痙縮

2: 褥瘡

3: 骨萎縮

4: 静脈血栓症

5: 異所性骨化

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第17問

21歳の女性。統合失調症。大学でグループ課題の実習中に錯乱状態となり入院した。入院後2週からベッドサイドでの作業療法が開始され、入院後7週で症状が落ち着いたため退院することになった。しかし、眠気やだるさ、疲労感があり、一方で復学への焦りが強い。この時期の作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: デイケアでの集団活動を促す。

2: 自宅での過ごし方を指導する。

3: 復学準備の開始時期を話し合う。

4: 作業遂行の特徴を家族に伝える。

5: 外来作業療法で支援を継続する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第16問

21歳の女性。統合失調症。大学でグループ課題の実習中に錯乱状態となり入院した。入院後2週からベッドサイドでの作業療法が開始され、入院後7週で症状が落ち着いたため退院することになった。しかし、眠気やだるさ、疲労感があり、一方で復学への焦りが強い。この時期の患者の回復状態はどれか。

1: 急性期

2: 亜急性期

3: 回復期前期

4: 回復期後期

5: 維持期

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1: 前部損傷

2: 後部損傷

3: 中心性損傷

4: 半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5: 完全損傷

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第22問

18歳の男性。事故による第6頸椎脱臼骨折。受傷後3か月経過。筋力は、肩関節屈曲・伸展・外転筋ともにほぼ5(Normal)、肘関節屈筋5(Normal)、肘関節伸筋4(Good)であったが、手指屈筋・伸筋ほぼ0、体幹筋0、下肢筋0であった。感覚は体幹・下肢で脱失していた。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第4頸髄節

2: 第5頸髄節

3: 第6頸髄節

4: 第7頸髄節

5: 第8頸髄節

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第20問

61歳の男性。BMI 27.5。前頭葉および側頭葉に著明な萎縮を認めて入院加療中。発語は発症前より減少しているが、エピソード記憶や手続き記憶は比較的残存している。自分の昼食を食べ終えた後も他人の食事や配膳車の残飯を勝手に取って食べる行為があり、取り戻そうとすると激しく怒り出す。午後の集団体操プログラムではすぐに立ち去ろうとする一方、カラオケには興味を示し、集中して数曲を歌う。食行動に対する作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: 減量の必要性を説明する。

2: 他の患者に状況を説明し、受容的に対応してもらう。

3: 毎回の昼食が終了次第、体操プログラムを導入する。

4: 毎回の昼食が終了次第、カラオケのプログラムを導入する。

5: 他人の食事を勝手に食べてはいけないことを言葉で簡潔に伝える。

- 答え:4

- 解説:この患者は前頭葉および側頭葉に萎縮があり、言語能力が低下しているが、エピソード記憶や手続き記憶は残っている。食後の行動異常を抑止するために、患者の興味を引くカラオケプログラムを導入することが最も適切な対応である。

- 減量は患者にとって良いことではあるが、この問題では衝動的な言動を改善することが目的であり、減量だけでは改善が期待できない。また、患者は易怒性があるため、言語的な説明による聞き分けは期待できない。

- 他人が受容的に振る舞うことで患者が行動異常を肯定されたと認識する可能性がある。他人に迷惑をかける行動異常に対しては、厳正に対応すべきである。

- 食後に決まったプログラムを行わせて行動異常を是正する対応が望ましいが、体操プログラムは患者が興味を示さず、すぐに立ち去ろうとするため、効果が期待できない。

- 患者がカラオケに興味を示しているため、食後の行動異常をカラオケプログラムによって抑止できる可能性がある。これが最も適切な対応である。

- 患者の言動がFTDにみられる常同行動である場合、言葉で簡潔に伝えても理解して行動を変えることは困難である。食後に追加で食事ができる環境をなくし、異常行動を連動させないようにする方が適切である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第76問

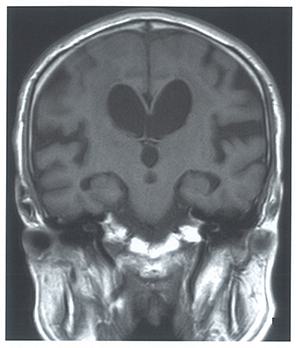

歩行障害がある患者の頭部MRIのT1強調冠状断像を示す。腰椎穿刺を行い髄液を排出させたところ、歩行障害が改善した。最も考えられるのはどれか。

1: Parkinson病

2: 正常圧水頭症

3: 脳梗塞

4: 脳出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第25問

55歳の男性。急性心筋梗塞後合併症なく4週で自宅退院となった。復職までの2か月は自宅療養の予定である。自宅療養中の生活指導として適切でないのはどれか。

1: 1日に1~2 kmの歩行

2: 休みながらの階段昇降

3: 脈拍120/分以下での自転車エルゴメーター

4: 洗車・ワックスがけ

5: ボルグ指数12以下での運動

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

60歳の男性。両下肢のしびれと間欠性跛行とを認める。足背動脈の触知は可能で、体幹を前屈することによって歩行が容易となる。症状を改善するのに適している装具はどれか。

1: Boston型装具

2: Jewett型装具

3: Milwaukee型装具

4: Steindler型装具

5: Williams型装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第6問

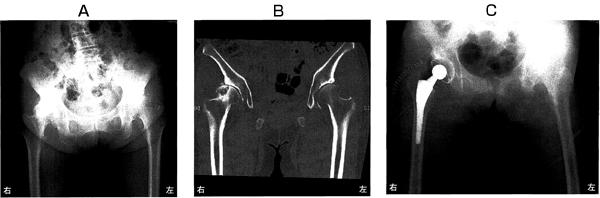

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術前に認められないのはどれか。

1: 骨囊胞

2: 骨棘形成

3: 臼蓋底の肥厚

4: 特発性骨壊死

5: 関節裂隙狭小化

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

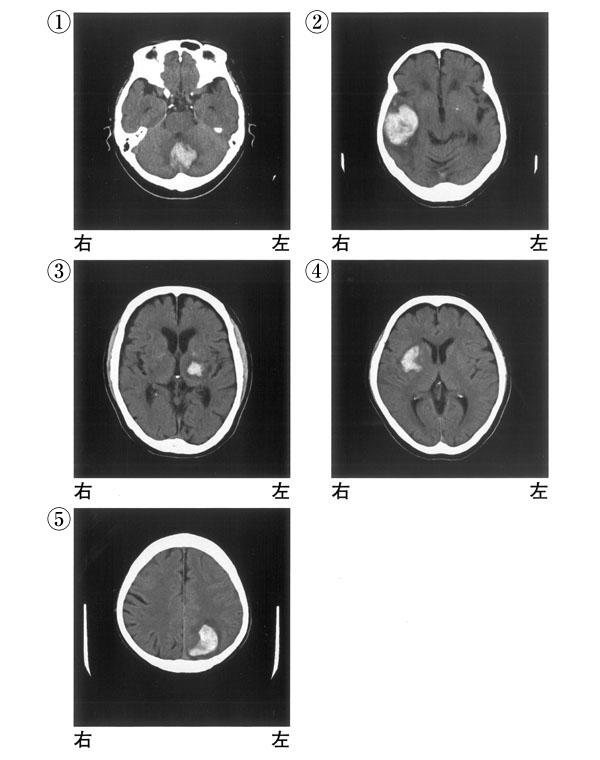

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第22問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児が使用する椅子で適切でないのはどれか。

1: 座面は両足底が床につく高さにする。

2: 座面に内転防止のパッドをつける。

3: 背もたれにヘッドレストをつける。

4: 体幹側屈防止のパッドをつける。

5: アームレストで前腕支持を助ける。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

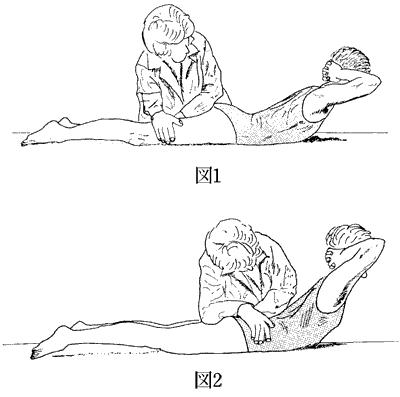

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第2問

図1から図2へと固定法を変えたとき、被験者の体幹の伸展角度が変化した。被験者の機能障害はどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 腸腰筋の筋力低下

3: 大殿筋の筋力低下

4: 股関節の可動域制限

5: 下肢の運動失調

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第4問

65歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞。発症後3日経過。ベッドサイドでの作業療法が開始された。GCS(Glasgow coma scale)はE3+V2+M5=10、血圧は不安定でギャッジアップ60°で収縮期血圧が25 mmHg低下する。背臥位では頸部が右回旋している。作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 表在感覚

2: 端座位姿勢

3: 追視による眼球運動

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: Trail Making Test(TMT)

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

55歳の男性。慢性腎不全。高血圧症を合併。外来にて3年間、週2回前腕シャントによる人工透析を受けていた。日常生活で強い倦怠感を覚え独歩にて来院した。基礎体力改善のための運動療法で適切でないのはどれか。

1: 血圧はシャントのない側で測る。

2: 転倒に注意する。

3: 筋力強化は等尺性運動で行う。

4: ヘモグロビン値に注意する。

5: 運動指標として心拍数を利用する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第9問

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。受傷直後の右上肢のエックス線写真を示す。この骨折について正しいのはどれか。

1: Bennett脱臼骨折

2: Colles骨折

3: Galeazzi骨折

4: Monteggia脱臼骨折

5: Smith骨折

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第16問

67歳の女性。認知症。2年前ごろから身だしなみに気を遣わずに出かけるようになった。次第に同じ食事メニューを繰り返し作る、日常会話で相手の言葉をオウム返しにする、買い物をしても代金を払わず、とがめられても気にしないといったことが多くなったため、家族に付き添われて精神科を受診し入院した。作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。

1: 転倒しやすい。

2: 情動失禁がみられる。

3: 手続き記憶が損なわれる。

4: 時刻表的生活パターンがみられる。

5: 「部屋にヘビがいる」といった言動がある。

- 答え:4

- 解説:この患者は常同行動や社会規範を逸脱した行動を気にしないことから、前頭側頭型認知症(Pick病)であると考えられます。Pick病の特徴的な症状は時刻表的生活パターンです。

- 歩行時の動揺や転倒は、運動麻痺を伴うことの多い脳血管性認知症の特徴である。この患者は買い物に出かけている様子が問題文にあるが、歩行障害などの記述はなく、転倒しやすいとは判断できない。

- 情動失禁は脳血管性認知症にみられやすい。前頭葉の機能低下により、感情の抑制が衰えるとともに生じる。問題文には、感情の起伏を伴った問題行動の記載はない。

- 手続き記憶やエピソード記憶の障害は、Alzheimer型認知症の特徴である。この患者は、問題はあっても調理や買い物ができることから、手続き記憶が損なわれた状態ではない。

- 時刻表的生活パターンなどの常同行動は、Pick病の特徴的な症状である。この患者の症状から、Pick病であると判断できる。

- 幻覚(特に幻視)はLewy小体型認知症でみられやすい。しかし、この患者の症状からはLewy小体型認知症を示唆する証拠は見られない。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第3問

35歳の男性。右利き。バイク事故のため救急搬送された。頭部MRIのT2強調像にて両側前頭葉の眼窩面と背外側とに高信号域が認められた。約1か月後に退院。半側空間無視、記憶障害および視知覚障害はないが、脱抑制による職場でのトラブルが続き作業療法を開始した。この患者に行う評価で正しいのはどれか。

1: BADS

2: BIT

3: RBMT

4: SLTA

5: VPTA

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する