第41回午前第32問の類似問題

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第25問

我が国の脊髄損傷の疫学について正しいのはどれか。

1: 男性よりも女性が多い。

2: 不全損傷よりも完全損傷が多い。

3: 頸髄損傷よりも胸腰髄損傷が多い。

4: 原因はスポーツ事故よりも転倒が多い。

5: 受傷年齢は20代をピークとした一峰性を示す。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第34問

50歳の女性。外傷性頸髄損傷。筋力は左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、上腕三頭筋4、長橈側手根伸筋4、橈側手根屈筋1、手指伸筋4、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0であった。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第5頸髄節

2: 第6頸髄節

3: 第7頸髄節

4: 第8頸髄節

5: 第1胸髄節

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

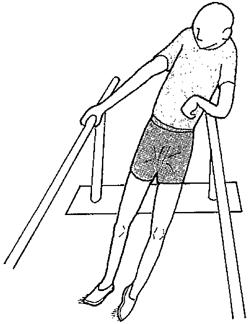

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第23問

40歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から2年で、下肢には軽度の痙性麻痺が認められ、膝折れやつまずきなどの歩行障害が出現している。上肢は筋萎縮が著明で食事や衣服着脱は全介助。構音障害も出現している。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 上肢のROM訓練

3: 上肢の抵抗運動訓練

4: 立位バランス訓練

5: 短下肢装具での歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

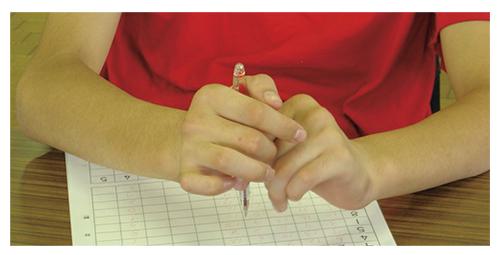

第56回午前:第3問

25歳の男性。頸髄完全損傷。手指屈曲拘縮以外の関節可動域制限はない。書字の際のボールペンを把持した場面を示す。片手では困難で、両手でボールペンを保持する動作が観察された。このような動作を行う頸髄損傷患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類の最上位レベルはどれか。

1: C5A

2: C6A

3: C6B3

4: C7A

5: C8B

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第14問

25歳の男性。野球の試合で走塁中に右大腿後面に違和感と痛みとを生じ、近くの整形外科を受診した。大腿部エックス線写真では骨折を認めなかった。現時点の対応で適切でないのはどれか。

1: 下肢の挙上

2: 浮腫の予防

3: アイシング

4: 超音波照射

5: 弾性包帯での圧迫

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

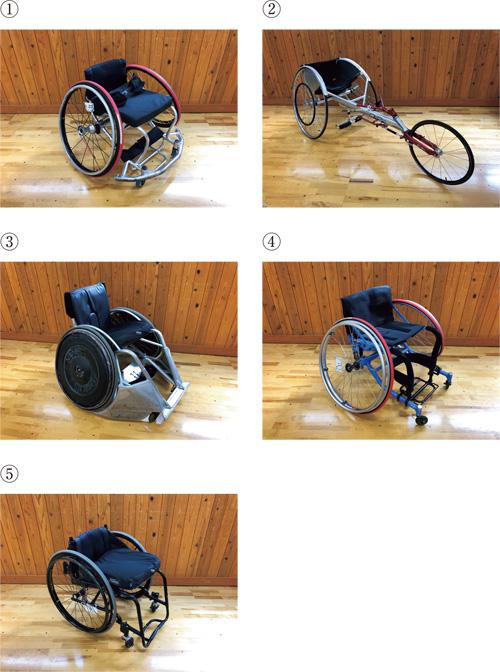

第57回午前:第10問

19歳の男性。バイク事故で受傷。脊髄損傷完全麻痺(第10胸髄節まで機能残存)。ADLは自立し、今後は車椅子マラソンを行うことを目標に作業療法に取り組んでいる。車椅子を示す。マラソン用車椅子はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

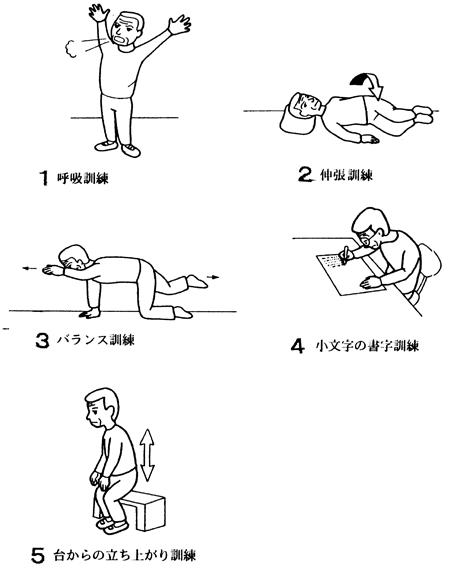

第34回午前:第23問

60歳の男性。パーキンソン病。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 伸張訓練

3: バランス訓練

4: 小文字の書字訓練

5: 台からの立ち上がり訓練

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

20歳の女性。高校卒業後、コンビニエンスストアの仕事についた。2年が経過した頃、人手不足もあり業務に追われる状態が続いた。次第に集中困難、頭が回らない感覚、不眠、動悸や呼吸困難感が現れ始め、休職するに至った。約1か月の自宅療養で呼吸困難感は軽減したが、頭痛、めまいによる歩行のふらつき、不眠が出現し、たえず漠然とした不安に襲われ外に出られなくなった。その様子を心配した家族が本人を連れて精神科を受診し、外来作業療法が導入された。導入時の作業療法で最も適切なのはどれか。

1: 全身のストレッチ

2: 高負荷の歩行訓練

3: ワークサンプル法による職業訓練

4: 遂行機能に対する認知リハビリテーション

5: 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイ

- 答え:1

- 解説:この患者は、漠然とした不安を呈しており、全般性不安障害が疑われる。外来作業療法の導入期では、心身の疲労に留意し、リラクゼーションを促す方法が適切である。

- 全身のストレッチは、身体のリラクゼーションを促し、患者にリフレッシュした気分を醸成させることができる。これにより、活動の導入をはかることができる。

- 高負荷の歩行訓練は、患者に疲労をもたらし、動悸や呼吸困難感の実体験とつながってしまうため、適切ではない。

- ワークサンプル法による職業訓練は、患者にとって心理的ストレスが高く、作業療法導入時には適切ではない。職場での業務が発症の起因となっていると推察されるため、休職後も症状が残っている状態では、職業に関する作業は避けるべきである。

- 遂行機能に対する認知リハビリテーションは、この患者の症状について遂行機能の問題が記述されていないため、必然性がなく、適切ではない。

- 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイは、職業に関することであり、選択肢3と同じ理由でこの患者の導入時期に行うことは適切でない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第90問

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1: 安全面から歩行練習は行わない。

2: squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

3: 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4: 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5: 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第27問

25歳の男性。登山で滑落し頸髄完全損傷。Danielsらの徒手筋力テストで左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、長橈側手根伸筋4、上腕三頭筋1、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0である。この患者の生活動作で誤っているのはどれか。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

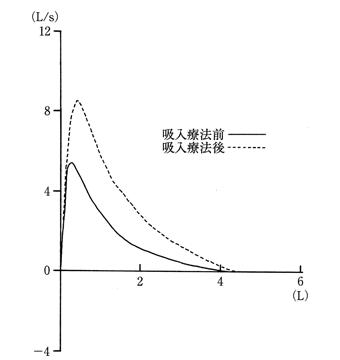

第56回午後:第17問

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第47問

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60 Torrであった。呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 呼吸筋増強訓練

2: 舌咽呼吸の指導

3: 端座位保持訓練

4: 腹筋の筋力増強訓練

5: 頸部筋リラクセーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第4問

70歳の女性。頸髄完全損傷で第4頸髄機能残存。認知機能は正常である。受傷後6か月で在宅生活となり、訪問リハビリテーション時に踵部の発赤を認めた。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 痙縮

2: 褥瘡

3: 骨萎縮

4: 静脈血栓症

5: 異所性骨化

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

8歳の男児。転倒して橈骨遠位端骨折と診断され、6週間のギプス固定が行われた。固定除去後、関節可動域制限と筋力低下を認めた。物理療法で適切なのはどれか。

1: 機能的電気刺激

2: 極超短波

3: 超音波

4: 紫外線

5: 渦流浴

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

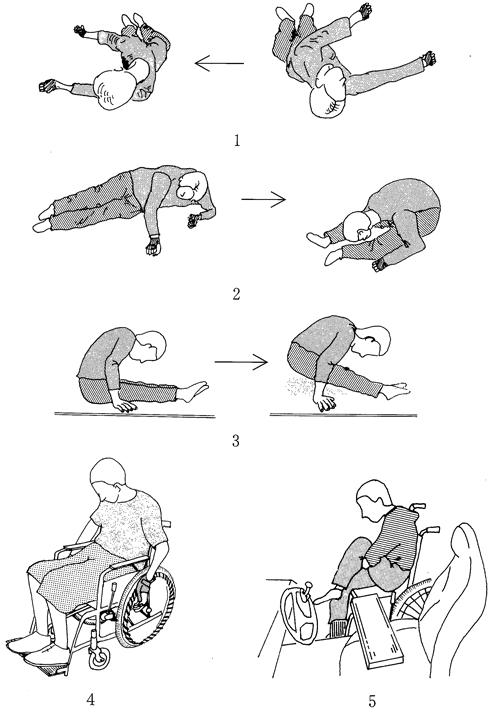

第44回午前:第12問

27歳の男性。オートバイ事故による頸髄損傷。Zancolliの頸髄損傷分類で右C6B1、左C6A。関節可動域に制限はない。体幹を前傾させると上肢で支持することは困難である。動作の写真を別に示す。上肢による支持を可能にするために強化が必要な筋はどれか。2つ選べ。

1: 上腕筋

2: 棘下筋

3: 肩甲下筋

4: 三角筋前部線維

5: 僧帽筋上部線維

- 答え:2 ・4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する