第41回午前第32問の類似問題

第37回午前:第36問

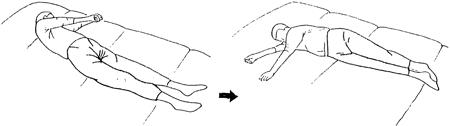

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者の寝返りで使う筋で適切でないのはどれか。

1: 大胸筋

2: 広背筋

3: 上腕三頭筋

4: 円回内筋

5: 腹斜筋

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

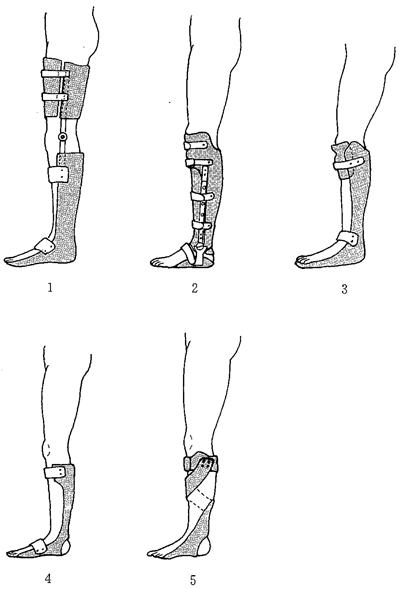

第42回午前:第36問

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。スニーカーで通学するための部分荷重ができる装具で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第17問

50歳の男性。ギラン・バレー症候群発症後1週経過。理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での良肢位保持

2: 体位変換

3: 関節可動域訓練

4: 呼吸訓練

5: 代償運動の指導

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

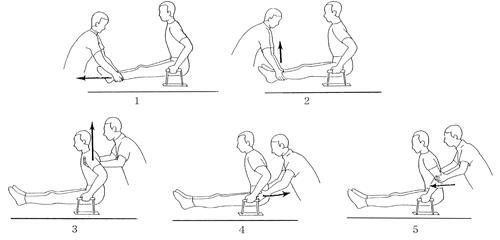

第37回午前:第15問

脊髄損傷(第8頸髄節まで機能残存)患者のプッシュアップ運動の介助手技で適切なのはどれか。(矢印は介助者の力の方向を示す)

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第15問

32歳の男性。筋強直性ジストロフィー。手指を強く握ると筋強直のために開くのに時間がかかる。側頭部と頬部の筋萎縮と閉口障害を認める。筋力はMMTで頸部2、肩関節周囲2、肘関節周囲2、手指3、股関節周囲2、膝関節周囲2、足関節周囲1で、立位になればかろうじて短距離歩行可能である。労作時に動悸や呼吸苦の自覚はなく、SpO2の低下を認めない。正しいのはどれか。

1: ROM運動は筋強直に抵抗して行う。

2: 食事は咀嚼回数を減らす形態にする。

3: 等尺性収縮による筋力増強は行わない。

4: アンビューバックを活用した呼吸練習を行う。

5: 下肢装着型の補助ロボット導入は有効でない。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

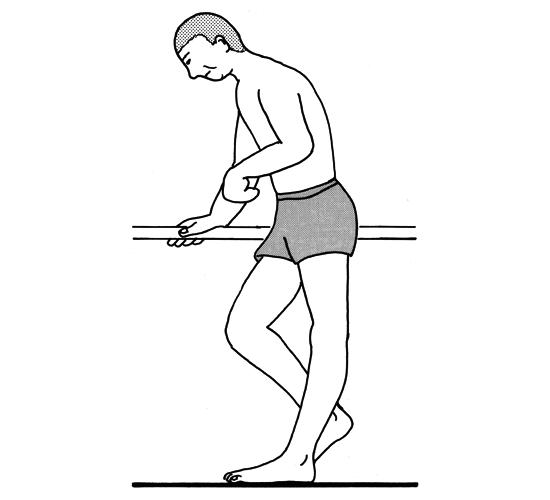

第54回午後:第13問

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上衣着脱は被りタイプから練習する。

2: コンピュータの入力デバイスを検討する。

3: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

4: 自己導尿ができるようにカテーテル操作を練習する。

5: 車椅子上で起立性低血圧が起こったときは前屈位をとる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法の適切性について問われています。選択肢の中で適切でないものを選ぶ必要があります。

- C6機能残存の患者ではつまみ動作が困難で、ボタンやファスナーの取扱は特殊な自助具を使用するか、修練しないと難しい。最初は被りタイプの上衣の着衣から練習するとよいため、選択肢1は適切です。

- 手指屈曲と伸展の分離した運動が障害された患者では、キーボード入力には自助具やタッチセンサーによる入力デバイスを導入するなどの検討をするとよいため、選択肢2は適切です。

- 選択肢3は適切でないです。便座で座薬の挿入を行えるのはC7機能残存レベル以上とされ、C6機能残存の排便は、最初はベッド上で行われることが多い。しかし、排便時に腹圧をかける姿勢は臥位よりも座位のほうが有利であり、座薬の挿入なしに排便できる際は、座位での排便もできるように練習する必要性は高い。

- 男性のC6機能残存レベルでは、カテーテルによる自己導尿が可能である。女性はベッド上開脚位であればC6Bから実施できる可能性があるため、カテーテル操作の練習を行うとよいため、選択肢4は適切です。

- 車椅子上で起立性低血圧が起きたときは、頭部への血流を回復させるため、前屈位やバックレストにもたれるなどの自己対応ができるように練習しておくとよいため、選択肢5は適切です。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第16問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患で%VC 70%、FEV1.0% 75%。この患者に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: 息切れ時のポジショニングの指導

2: 息こらえをしながら立ち上がる訓練

3: 自転車エルゴメーターによる持久力訓練

4: 下肢の筋力強化のためのハーフスクワット訓練

5: 上肢の筋力強化のための四つ這いでの腕立て伏せ訓練

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第45問

頸髄損傷の呼吸障害で正しいのはどれか。

1: 肺活量は低下する。

2: 咳の強さは変わらない。

3: 予備吸気量は増加する。

4: 予備呼気量は変わらない。

5: 閉塞性換気障害が生じやすい。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第10問

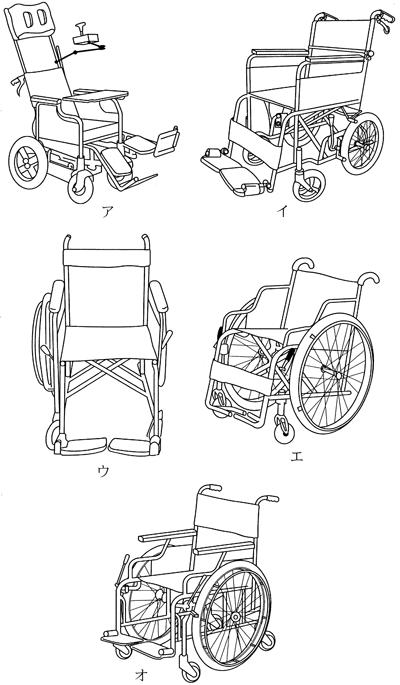

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

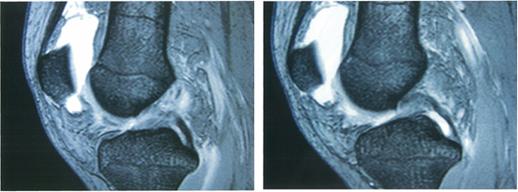

第45回午後:第5問

18歳の男性。サッカーの試合中に方向転換しようとして膝関節をひねり、疼痛のため歩行不能となった。翌日に撮像したMRIを示す。この患者で認められないのはどれか。

1: 膝蓋跳動

2: Nテスト陽性

3: 前方引き出し徴候

4: 後方引き出し徴候

5: ラックマンテスト陽性

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

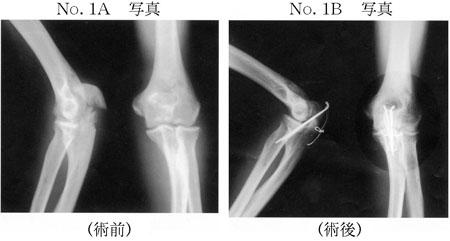

第42回午前:第13問

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。この患者の作業療法プログラムで誤っているのはどれか。

1: 肘関節の関節可動域訓練

2: MP屈曲位を保持した握り-放しの訓練

3: 背側・掌側骨間筋の筋力増強訓練

4: コックアップスプリントを用いた装具療法

5: 表在感覚の知覚再教育

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

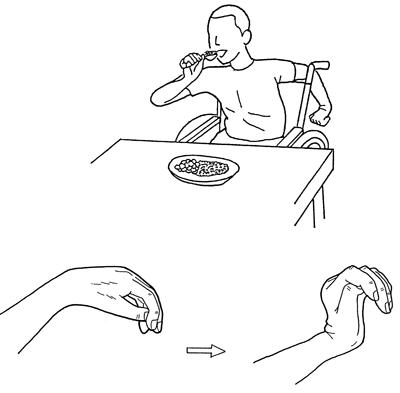

第40回午前:第32問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。図は「手を握ってください」との指示でなされた手の動きである。この動きはどれか。

1: 共同運動

2: 分離運動

3: 連合運動

4: 腱固定作用

5: 把握反射

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第10問

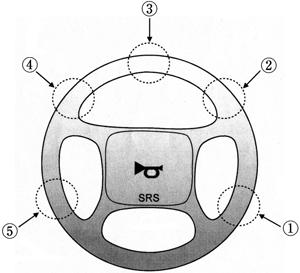

25歳の男性。転落による頸髄損傷。受傷後2年経過。筋力はMMTで、三角筋4、大胸筋鎖骨部2、上腕二頭筋5、上腕三頭筋0、回内筋0、腕橈骨筋4、長橈側手根伸筋3、橈側手根屈筋0、手指屈筋0で左右差はない。旋回装置を右ハンドル乗用車のハンドルに取り付ける位置として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第2問

50歳の男性。脳卒中発症後3か月経過した片麻痺。ブルンストローム法ステージは下肢III。中等度痙縮のため足部内反尖足を呈する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 長・短腓骨筋の筋再教育

2: 後脛骨筋の徒手的伸張法

3: 後脛骨筋の筋力増強訓練

4: 下腿三頭筋の持続伸張法

5: 下腿三頭筋への寒冷療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第26問

25歳の男性。登山で滑落し頸髄完全損傷。Danielsらの徒手筋力テストで左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、長橈側手根伸筋4、上腕三頭筋1、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0である。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第21問

30歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に向けることは可能だが、すぐに右向き斜位になる。治療法として適切でないのはどれか。

1: 手を軽く顔面に添えるように指導する。

2: 睡眠を十分にとるように指導する。

3: 広頸筋の筋力増強訓練を行う。

4: EMGバイオフィードバックを行う。

5: 左胸鎖乳突筋へボツリヌス毒を注射する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する