第40回午前第10問の類似問題

第44回午前:第40問

右変形性股関節症で人工股関節置換術を受けている。この患者に対する指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第34問

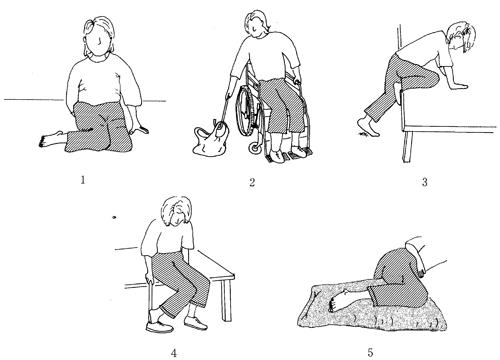

75歳の女性。変形性股関節症に対する人工関節全置換術後2週経過。この時期のADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.寝返りイ.座位保持ウ.足の爪切りエ.靴下着脱オ.T字杖歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第32問

後方アプローチによる人工股関節置換術後の動作で正しいのはどれか。

1: 低めのソファーに座る。

2: 健側を下にして横になる。

3: 床の物を拾うときは患側を後方に引く。

4: 階段を降りるときは健側から先に下ろす。

5: ベッドに這い上がるときは患側の膝を先につく。

- 答え:3

- 解説:後方アプローチによる人工股関節置換術後の動作では、脱臼を避けるために術側股関節の過度な屈曲・内転・内旋を避けるように指導することが重要です。

- 低めのソファーに座ると、術側の股関節の屈曲角度が増大し、脱臼のリスクが高まるため、正しくありません。

- 健側を下にして横になると、術側の股関節が内転・内旋し、脱臼のリスクが高まるため、正しくありません。

- 床の物を拾うときは術側を後方に引くことで、前方に出すよりも股関節屈曲角度を減免でき、脱臼のリスクを低減できるため、正しいです。

- 階段を降りるときは健側から先に下ろすと、患側の股関節が屈曲位で体重を支えるため、脱臼の危険性が高まる。正しい方法は、術側から先に降ろすことで衝撃を調整しやすくなります。

- ベッドに這い上がるときは患側の膝を先につくと、術側の膝への負担が増大し、脱臼のリスクが高まるため、正しくありません。正しい方法は、健側の膝を先につくことで、術側の膝への負担を減免できます。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で運動方向と参考可動域角度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩屈曲 ― 0~180°

2: 肩外旋 ― 0~ 30°

3: 手尺屈 ― 0~ 15°

4: 股外転 ― 0~ 45°

5: 膝伸展 ― 0~ 10°

- 答え:1 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第86問

変形性膝関節症について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 膝関節液は混濁している。

3: 内側楔状足底板が有用な場合が多い。

4: 初期の疼痛は動作開始時に出現しやすい。

5: エックス線像では外側関節裂隙が狭小化している場合が多い。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第6問

30歳の女性。断端長25%残存の左前腕切断。肘関節が屈曲30°に制限されている。屈曲運動を補い、腹部前面での両手動作を可能にするため能動義手を作製する。ソケットと肘継手の組合せで正しいのはどれか。

1: 差し込み式前腕ソケット ――――― 倍動肘ヒンジ継手

2: 前腕用スプリットソケット ―――― 倍動肘ヒンジ継手

3: ノースウエスタン式前腕ソケット ― 能動単軸肘ヒンジ継手

4: ミュンスター式前腕ソケット ――― 軟性たわみ式継手

5: ミュンスター式前腕ソケット ――― 能動単軸肘ブロック継手

- 答え:2

- 解説:この患者は前腕極短断端であり、肘関節が屈曲30°に制限されているため、前腕用スプリットソケットと倍動肘ヒンジ継手の組み合わせが適切である。

- 差し込み式前腕ソケットは長断端~中断端に適用するが、極短断端用ではない。倍動肘ヒンジ継手は前腕極短断端に用いるが、ソケットが適切ではない。

- 前腕用スプリットソケットは前腕極短断端に用い、肘屈曲制限を補う倍動肘継手と併用する。この組み合わせが正しい。

- ノースウエスタン式前腕ソケットは前腕中断端~長断端に適用し、能動単軸肘ヒンジ継手は前腕中断端~短断端に用いられる。しかし、いずれも極短断端用ではない。

- ミュンスター式前腕ソケットは前腕極短断端~短断端に適用するが、軟性たわみ式継手は前腕中断端~長断端、手関節離断で用いるため、肘継手が極短断端には適さない。

- ミュンスター式前腕ソケットは極短断端に適用するが、能動単軸肘ブロック継手は上腕義手や肩義手、肩甲胸郭間切断用義手に用いるもので、極短断端には適さない。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第17問

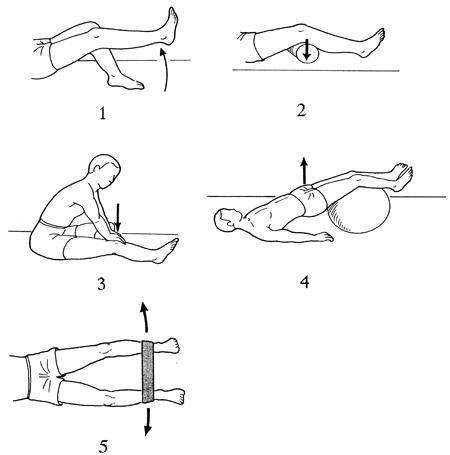

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性が確認された。他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。

1: 安静固定

2: 水中歩行練習

3: 大腿四頭筋の強化

4: 超音波療法

5: ハムストリングスの強化

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第22問

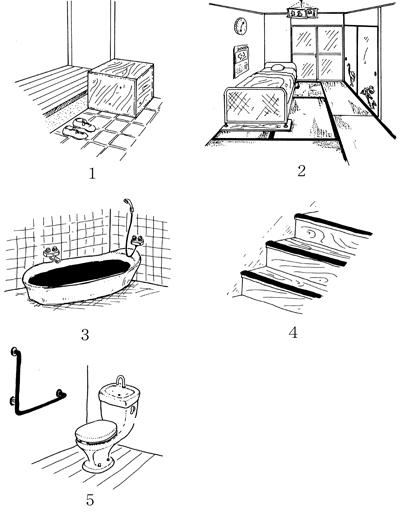

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第6問

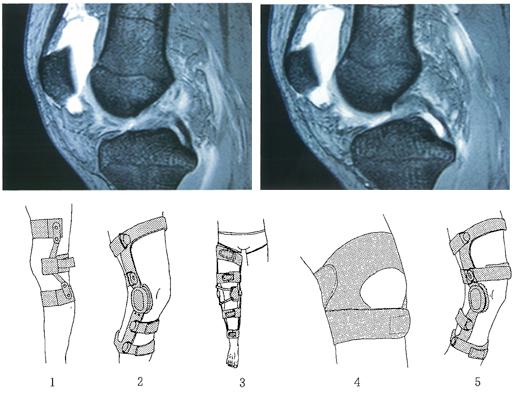

18歳の男性。サッカーの試合中に方向転換しようとして膝関節をひねり、疼痛のため歩行不能となった。翌日に撮像したMRIを示す。2週後に歩行可能となったが、膝関節に不安定感がある。適応となる装具はどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第50問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節伸展-50°

2: 肘関節屈曲-145°

3: 手関節背屈-90°

4: 膝関節屈曲-130°

5: 足関節底屈-45°

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第8問

72歳の女性。転倒し、左手をついた。左手関節部に疼痛と腫脹が生じ、近くの病院を受診し徒手整復後ギプス固定を受けた。骨癒合後の画像示す。手関節尺屈により尺骨頭部の疼痛とクリック音がする。手指の機能障害はない。生じている合併症で考えられるのはどれか。

1: 反射性交感神経性ジストロフィー

2: 尺骨突き上げ症候群

3: 長母指伸筋腱断裂

4: 正中神経損傷

5: 月状骨脱臼

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第3問

患者の股関節部エックス線写真を示す。大腿骨および下腿骨に骨折はなく、膝関節の変形や可動域制限はない。右大腿長44.0 cm、両側の下腿長35.5 cm、右下肢の棘果長83.0 cmであった。左下肢の肢長検査で正しいのはどれか。

1: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 79.5 cm

2: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 78.5 cm

3: 棘果長 81.0 cm ――― 転子果長 77.5 cm

4: 棘果長 83.0 cm ――― 転子果長 79.5 cm

5: 棘果長 83.0 cm ――― 転子果長 77.5 cm

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第42問

大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術(後方アプローチ)後、全荷重が可能な状態での理学療法で適切でないのはどれか。

1: 背臥位における膝伸展位での股関節外転運動

2: 腹臥位における他動的な股関節伸展運動

3: 座位における重錘を用いた大腿四頭筋の筋力増強

4: 低い椅子から股関節内旋位での立ち上がり練習

5: 歩行器を用いた屋外歩行練習

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第62問

変形性股関節症に対する人工関節全置換術後早期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 股関節を内転位に保持する。

2: 骨セメントを使用した場合は荷重開始を遅くする。

3: 術直後から車椅子移動を行う。

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮を促す。

5: 拘縮予防のための股関節回旋の可動域訓練を行なう。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第81問

変形性膝関節症で誤っているのはどれか。

1: 中高年の女性に多い。

2: 日本人では内反型が多い。

3: 動き始めの疼痛が特徴である。

4: 明らかな原因のない一次性が多い。

5: 進行すると脛骨が大腿に対して内旋変形する。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第12問

35歳の男性。実業団の長距離選手だったが、ランニング中の交通事故で左脛骨中央部での下腿切断となった。切断術後4週が経過し、左膝関節に軽度の側方不安定性と軽度の筋力低下があるものの、断端は成熟し皮膚の状態は良好となった。スポーツ復帰を念頭に義足を製作することとした。義足での歩行練習開始後、義足側の立脚初期に過度の膝屈曲がみられた。原因として考えられるのはどれか。

1: 左股関節に伸展制限がある。

2: 義足足部の底屈制動が強すぎる。

3: 義足足部のtoe-out角が大きすぎる。

4: ソケットの初期屈曲角が小さすぎる。

5: ソケットに対して足部が前方に位置しすぎている。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第5問

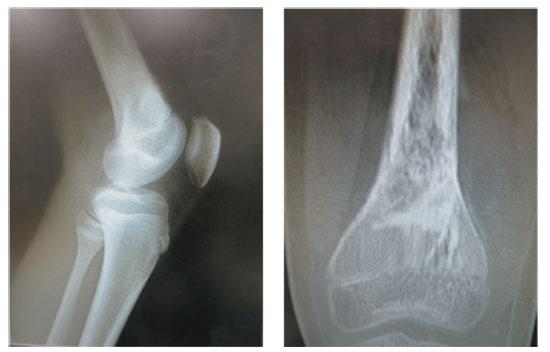

13歳の男子。1か月前から膝の疼痛が生じ、近医を受診。精査が必要となり大学病院へ紹介された。左大腿骨遠位に境界不明瞭な腫瘤を触れる。単純エックス線写真を示す。化学療法が始まり、リハビリテーション治療が処方された。リハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: 易感染性に注意する。

2: 積極的に患部のマッサージを行う。

3: 患側の運動負荷は健側と同様でよい。

4: 骨端線に近い病巣なので温熱療法が効果的である。

5: 健側のリハビリテーション治療は化学療法後から行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第88問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。

1: 外側型が多い。

2: 歩き始めは痛くない。

3: 女性よりも男性に多い。

4: 膝周囲筋の筋力強化は症状を改善させる。

5: 内側型には内側が高い楔状足底板が用いられる。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第13問

両側の変形性膝関節症で軽度の膝伸展可動域制限があり、Mikulicz 線が膝関節中心の内側に偏位している。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第29問

12歳の女児。ミニバスケットボールの練習を始めてから、右膝のやや遠位部に疼痛と腫脹とが出現したため来院した。症状は運動後に悪化し、安静で軽快する。エックス線写真を示す。この患者の理学療法で適切でないのはどれか

1: 膝サポーターの装着

2: 大腿四頭筋のストレッチ

3: 疼痛部のアイスマッサージ

4: スクワットによる下肢筋力訓練

5: ハムストリングスのストレッチ

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する