第6回国試午前52問の類似問題

国試第4回午前:第52問

正しいのはどれか。

a:断面積Aのピストンを力Fで押したときピストンの中の液体に生じる圧力はAFである。

b:静止している液体中の圧力の大きさは同一水平面内では位置によらず同一である。

c:パスカルの原理を利用すれば小さな力から大きな力を発生させることができる。

d:絶対真空を基準にして測定した圧力を真空圧力という。

e:地表に置いた物体は水銀柱で50cmの大気圧を受ける。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第52問

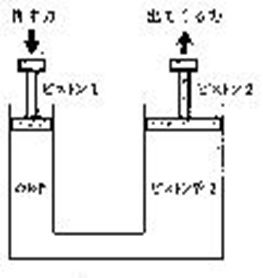

図のように断面積が異なる2本のピストン管をつなぎ、中に水を満たしてピストン1を押したとき、正しいのはどれか。

1:ピストン管1の中の圧力よりピストン管2の中の圧力の方が大きい。

2:ピストン管1とピストン管2をつなぐ管の中の圧力は零である。

3:圧力はピストン管の壁やピストン管をつなぐ管の壁には作用しない。

4:ピストン2に出てくる力はピストン1を押す力より大きい。

5:ピストン1を押しても水の体積が変化しない現象をパスカルの原理と呼ぶ。

ME2第32回午前:第55問

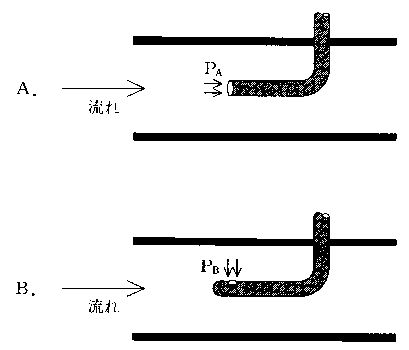

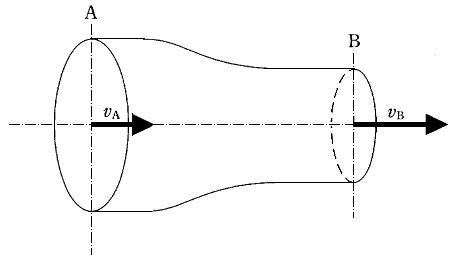

血管内圧は静圧(側圧)、静水圧、動圧の3つの圧力の総和で表される。カフを用いた非観血測定法はどの圧力を測定しているか。

1:静 圧

2:静水圧

3:動 圧

4:静圧+動圧

5:静水圧+動圧