第30回国試午後82問の類似問題

国試第22回午前:第82問

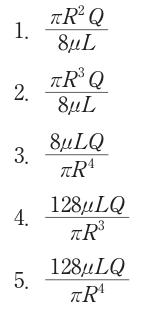

半径R、長さLの円管内を粘性率μの液体が流量Qで流れている。流れが定常な層流のとき、管の上流と下流の圧力差はどれか。

1:$ \frac {\pi R^{2}Q}{8\mu L}$

2:$ \frac {\pi R^{3}Q}{8\mu L}$

3:$ \frac {8\mu LQ}{\pi R^{4}}$

4:$ \frac {128\mu LQ}{\pi R^{3}}$

5:$ \frac {128\mu LQ}{\pi R^{4}}$

国試第38回午前:第82問

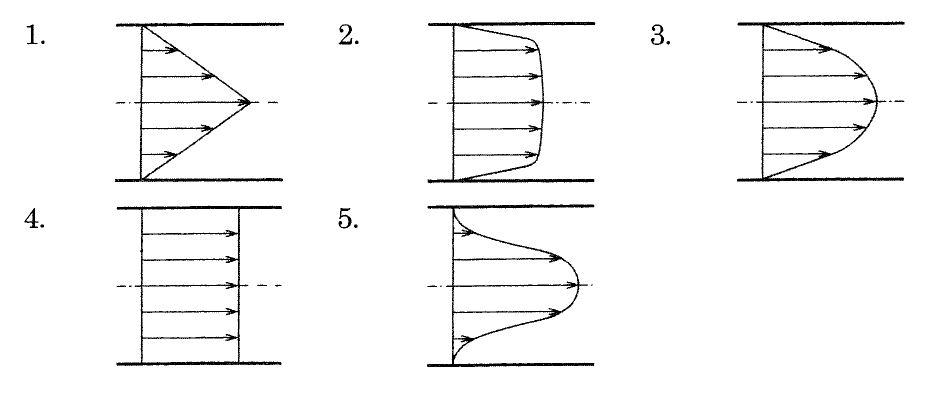

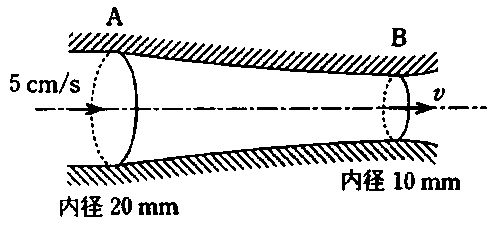

ある流路の内径d[m]、流路内を流れる流体の平均流速V[m/s]、密度$\rho$[kg/m³]、粘性係数$\mu$[Pa・s]、動粘性係数$\nu$[m²/s]とするとき、レイノルズ数を表す式はどれか。

a:$\frac{Vd}{\nu}$

b:$\frac{\nu}{Vd\rho}$

c:$\frac{V}{\nu\rho}$

d:$\frac{Vd}{\rho\mu}$

e:$\frac{Vd\rho}{\mu}$

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e