第28回国試午後47問の類似問題

国試第15回午後:第4問

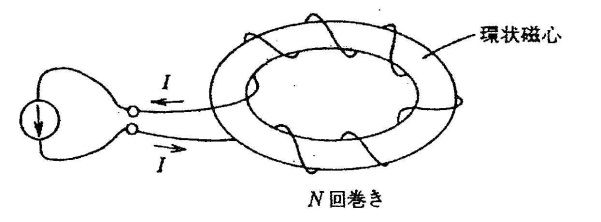

1次巻線数N1、2次巻線数N2のトランスについて正しいのはどれか。

a:直流の電圧・電流の変換に用いられる。

b:電磁誘導現象を利用している。

c:インピーダンス変換に用いられる。

d:1次電圧をE1、2次電圧をE2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{E_1}{E_2}$が成立する。

e:1次電流をI1、2次電流をI2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{I_1}{I_2}$が成立する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第30回午前:第38問

300 kHzの交流電流を1 秒間通電したときの感知電流の閾値[mA]に近いのはどれか。

1:30

2:100

3:150

4:300

5:500