第18回国試午後15問の類似問題

国試第13回午後:第10問

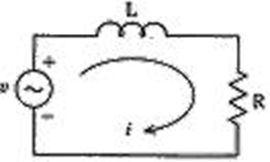

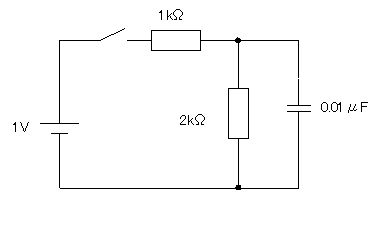

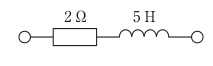

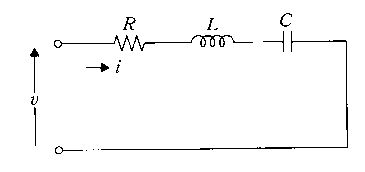

図の回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき、電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRなる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第2回午後:第21問

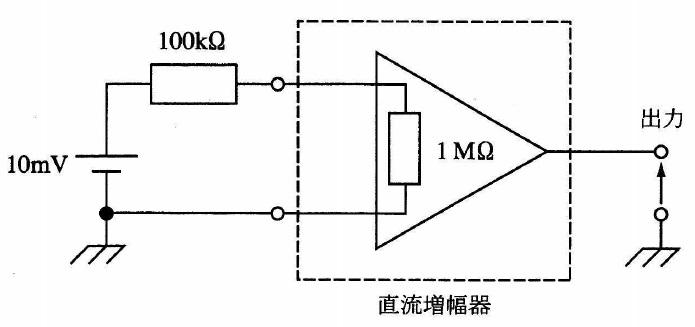

電子回路による電気信号の増幅について正しいのはどれか。

1:増幅度(利得)が大きいほど信号対雑音比(S/N)が大きい。

2:電圧増幅するためには増幅器の入力インピーダンスは大きい方がよい。

3:最もよく用いられる半導体の増幅素子はダイオードである。

4:半導体工学の進歩によりどのように小さな信号を増幅する場合でも雑音を問題にする必要がなくなった。

5:生体信号を計測するときには増幅器の入力インピーダンスより出力インピーダンスに注意する必要がある。

国試第4回午後:第23問

正しいのはどれか。

a:オーディオアンプは中間周波帯域の電力増幅器である。

b:医用計測器に多く使用されている増幅器は差動増幅器である。

c:抵抗とコンデンサ、又は抵抗とインダクタンスにより近似的な微積分回路をつくることができる。

d:生体の皮膚インピーダンスを考慮すると生体信号増幅器の入力インピーダンスは低い方がよい。

e:NOR回路のみで任意の演算回路を構成することはできない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e