第16回国試午前64問の類似問題

国試第4回午前:第89問

検体計測に用いないのはどれか。

1:赤外分光光度計

2:電気泳動装置

3:炎光光度計

4:ガスクロマトグラフ

5:パルスオキシメータ

国試第24回午後:第29問

カプノメトリで誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

1:長時間の呼吸管理に用いる。

2:光源には中心波長940nmのLEDを用いる。

3:サーモパイルは検出素子に使える。

4:動脈血二酸化炭素分圧と相関する。

5:サイドストリーム方式では測定の遅れが生じる。

ME2第28回午前:第54問

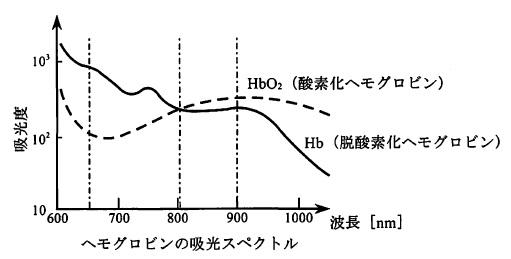

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1:静脈血 -- 波長650nm

2:動脈血 -- 波長650nm

3:静脈血 -- 波長805nm

4:動脈血 -- 波長900nm

5:静脈血 -- 波長900nm

国試第16回午前:第60問

超音波ドプラ法について正しいのはどれか。

a:パルスドプラではパルス幅が短いと距離分解能は向上する。

b:超音波ビームの入射角が0度に近いと血流方向の情報は得られない。

c:連続波による血流計測では送受信用に一つの振動子が用いられる。

d:パルスドプラは高速血液の計測に適する。

e:パワードプラではエイリアシングが出現しない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第34回午後:第29問

カプノメータについて正しいのはどれか。

a:サイドストリーム型では測定に時間的な遅れが生じる。

b:脱酸素化ヘモグロビンの吸光特性を利用する。

c:窒素ガス濃度は誤差の原因となる。

d:ゼロ点校正が不要である。

e:二酸化炭素ガスは 4.3 nm に光吸収のピークをもつ。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第37回午前:第29問

カプノメータについて正しいのはどれか。

1:赤色光と近赤外光の2波長を用いて測定する。

2:呼気中の酸素濃度を測定する。

3:メインストリーム方式はサイドストリーム方式よりも死腔が小さい。

4:メインストリーム方式にはウォータートラップが必要である。

5:サイドストリーム方式では持続的にサンプルガスを吸引する。

国試第34回午前:第29問

心拍出量の計測ができないのはどれか。

1:熱希釈法

2:色素希釈法

3:脈波伝搬速度法

4:超音波断層法

5:血圧波形解析法

国試第1回午前:第86問

侵襲のない血流測定機器、方法はどれか。

1:色素希釈法

2:熱希釈法

3:電磁血流計

4:超音波ドップラ法

5:サーミスタ血流計

国試第28回午前:第30問

赤外線を利用した呼吸関連計測装置はどれか。

a:スパイロメータ

b:ニューモタコメータ

c:インピーダンスプレスチモグラフ

d:パルスオキシメータ

e:カプノメータ

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第46問

正しいのはどれか。

a:換気ガス流量は差圧トランスデューサを用いて測定できる。

b:機能的残気量はスパイロメトリーで測定できる。

c:パルスオキシメータはガラス管に密封された標準血液で校正する。

d:残気量はスパイロメトリーで測定できる。

e:カプノメーターは換気のモニターとして有用である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第44問

正しいのはどれか。

1:硬膜外麻酔はバランス麻酔ともいう。

2:ソーダライムは酸素発生器である。

3:パルスオキシメータは脈拍数測定器である。

4:ライトレスピロメータで換気量測定ができる。

5:カプノグラフで動脈血酸素飽和度を測定する。

国試第1回午前:第83問

超音波ドップラ血流計について正しいのはどれか。

a:無侵襲的な測定法である。

b:血液によって散乱される超音波を利用している。

c:血流によって生じる血管壁の運動を利用している。

d:血流量を直接測定できる。

e:肺組織の血流測定は困難である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第56問

超音波ドップラー血流計について正しいのはどれか。

a:無侵襲的な測定法である。

b:血液によって散乱される超音波を利用している。

c:血流によって生じる血管壁の運動を利用している。

d:肺組織の血流測定は容易である。

e:血流の順・逆方向がわかる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第31回午後:第28問

超音波パルスドプラ血流計について正しいのはどれか。

a:血流がプローブに向うとき受信周波数は送信周波数よりも低くなる。

b:超音波ビームが血流方向に対して垂直なときは測定できない。

c:周波数祈り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。

d:パルス繰り返し周波数は超音波の振動周波数の2倍以上とする。

e:最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第1回午前:第81問

正しいのはどれか。

a:電磁波の生体内での吸収は導電率できまる。

b:可視光線の吸収スペクトラムは血液の酸素飽和度では変化しない。

c:エックス線の減衰は原子の密度できまり、原子の種類には影響されない。

d:RIを用いた生体の計測では、臓器の形はわからない。

e:超音波エコーによって密度および硬さの異なる組織の境界面がわかる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午前:第29問

心拍出量計測法でないのはどれか。

1:熱希釈法

2:色素希釈法

3:脈波伝搬速度法

4:超音波断層法

5:血圧波形解析法