第7回国試午後82問の類似問題

国試第8回午後:第79問

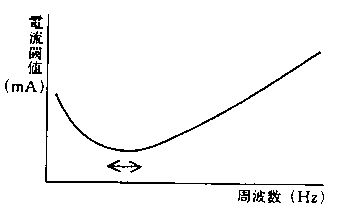

正弦波電流を10秒間心筋に通電した時、心室細動を起こす電流閾値と周波数との関係を図に示す。 矢印の部分の周波数帯域(Hz)として正しいのはどれか。

1:0.2~1.0

2:2~10

3:20~100

4:200~1000

5:2000~10000

ME2第36回午後:第50問

電流刺激に対する人体の反応について正しいのはどれか。

1:体表面に電流が流れることによる電撃をミクロショックという。

2:心臓に直接0.1μAの商用交流電流が流れると心室細動が起こる。

3:流れる電流の電流密度が小さくなると熱傷の危険が生じる。

4:周波数500kHzにおける最小感知電流は約2μAである。

5:直流電流では電解質の電気分解により組織が損傷する危険がある。