第34回午前第91問の類似問題

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第2問

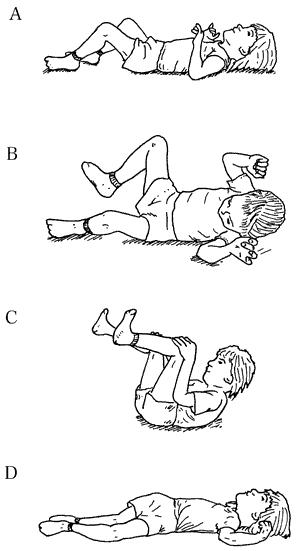

脳性麻痺児の背臥位姿勢を図に示す。獲得することが予想される順で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: B→A→C→D

4: C→D→B→A

5: D→A→B→C

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第18問

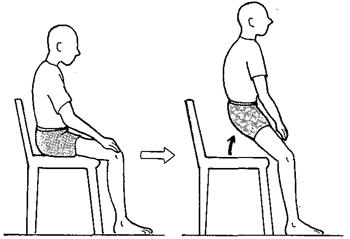

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIV。椅子からの立ち上がり動作が図のようになり、上手にできないことが多い。立ち上がり動作の訓練として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 足関節を底屈させて床を蹴るようにする。

2: 体幹を前屈させてお辞儀をするようにする。

3: 両上肢を前方へ出すようにする。

4: 殿部が座面を離れると同時に膝関節を伸展する。

5: 座面を膝の位置より低いものにする。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第77問

痙直型両麻痺を呈する脳性麻痺児の歩行訓練に際して、痙縮を抑制する手技の対象となるのはどれか。2つ選べ。

1: 大殿筋

2: 中殿筋

3: 長内転筋

4: 腓腹筋

5: 長腓骨筋

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

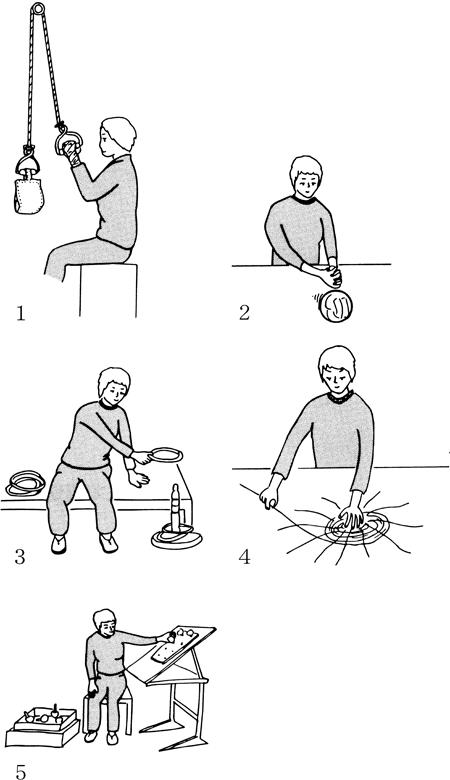

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第44問

適切でない組合せはどれか。ただし、片麻痺は右で、ブルンストローム法ステージは上肢・手指の順。右利きとする。

1: II・II-非麻痺側での箸の練習をする。

2: III・IV-麻痺側で受話器を取って耳に当てる。

3: IV・V-麻痺側を調理の補助手として使う。

4: IV・V-手さげカバンを麻痺側肘にかける。

5: V・VI-両手で洗濯物を干す。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第11問

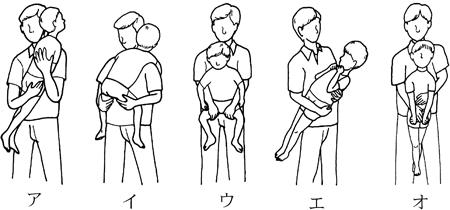

痙直型四肢麻痺の脳性麻痺児の抱き方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第32問

片麻痺患者の自走用の車椅子の寸法や構造について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 駆動輪の車軸前後位置 − 寸法基準点より後方

2: アームレストの高さ − 座位姿勢で肘頭の高さ

3: 背もたれの高さ − 肩甲骨下角の高さ以下

4: 座シートの座幅 − 殿部幅(大転子間距離)

5: 座シートの奥行き − 殿部から膝裏までの長さ

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第30問

脳卒中片麻痺患者の左半側空間無視に対する導入時の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は左側に位置する。

2: 左側身体へ触覚刺激を高める。

3: 左側への体軸内回旋を加える。

4: 鏡による視覚刺激を利用する。

5: 右方から左方へ注意を移動させる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 体幹の側方動揺が大きい。

2: 股・膝関節の屈曲が大きい。

3: 股関節が内転位になりやすい。

4: 足先から接地する。

5: 上肢は伸展位をとる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

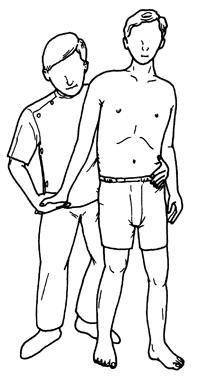

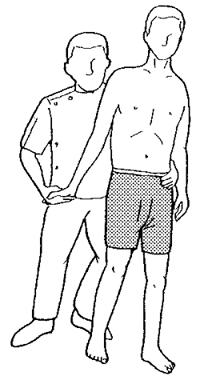

第35回午前:第3問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第36問

全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導について正しいのはどれか。

1: 複数の方法を指導する。

2: 一連の動作を一度に指導する。

3: 外乱が少ない環境から開始する。

4: 動作の誤りは口頭指示のみで修正する。

5: 動作の誤りは何度も繰り返し修正する。

- 答え:3

- 解説:全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導では、外乱が少ない環境から開始することが適切です。注意障害がある場合、複数の方法や一連の動作を一度に指導することは困難であり、動作の誤りを修正する際にも工夫が必要です。

- 全般性の注意障害では、容量性の記憶障害が生じやすいため、複数の方法を指導することは適さない。

- 注意障害では、一連の動作のように複数の動作を一度に覚えることが困難。その場合、一連の動作は区切って指導する。

- 注意障害がある場合は、作業に集中できるように、余計な外乱が入りにくい環境から開始した方がよい。この選択肢が正しい。

- 動作の誤りを口頭指示のみで修正しようとしても、口答指示に注意が向いていなかったり、口答指示に注意を払いながら動作修正のような複数の対象へ注意を持続させることが困難。動作の誤りを修正するためには口答指示に限らず、動作が誤りなくできる動作誘導をするなど、正しい動作の習得に集中できるようにするなど、工夫してもよい。

- 持続性の注意障害があると、注意を一定に保つことができないため、誤りを繰り返すことが多く修正が困難である。動作の誤りを修正するには、動作手順を省略・単純化するなど、誤りが出にくい動作へ変更してもよい。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

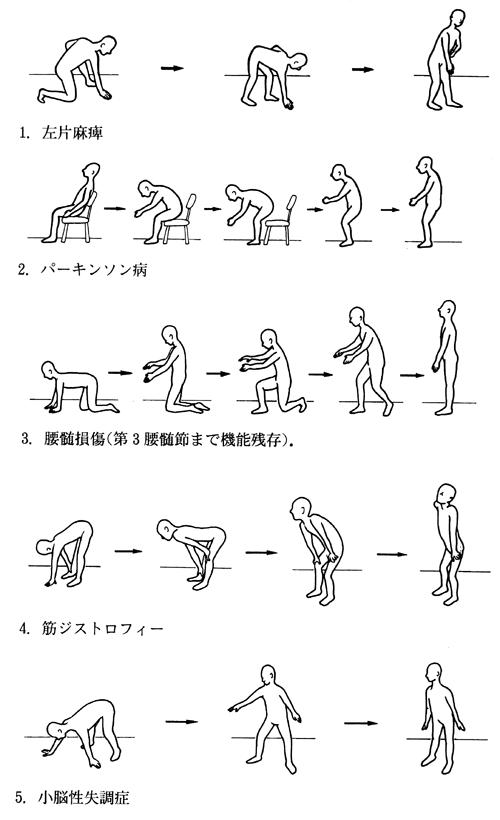

第35回午前:第31問

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第46問

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1: 痙縮の減弱

2: 褥瘡の予防

3: 異常疼痛の抑制

4: 骨粗鬆症の予防

5: 消化管運動の促進

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第58問

痙直型片麻痺児の促通すべき要素で誤っているのはどれか。

1: 患側肩甲帯の前方突出

2: 正中位での上肢活動

3: 体幹の支持性

4: 立位で下肢の陽性支持反射

5: 座位での平衡反応

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する