第38回午前第68問の類似問題

第35回午前:第52問

対麻痺患者(フランケルA)の立位訓練の目的で適切でないのはどれか。

1: 骨粗鬆症の予防

2: 尿路結石の予防

3: 下肢筋萎縮の予防

4: 股関節の屈曲拘縮の予防

5: 起立性低血圧の予防

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第87問

学習障害児に対する作業療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 学習意欲の向上

2: 運動機能の向上

3: 学業成績の向上

4: 注意集中力の向上

5: 自己評価の向上

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第82問

機能的電気刺激の目的で適切でないのはどれか。

1: 萎縮筋の筋力増強

2: 正常筋の筋力増強

3: 痙縮の抑制

4: 末梢循環の改善

5: 疼痛の除去

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第43問

拘縮のある関節の可動域訓練で適切でないのはどれか。

1: 実施者の体重を利用する。

2: 運動の反動を利用する。

3: 随意収縮を利用する。

4: 姿勢反射を利用する。

5: 温熱を利用する。

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第17問

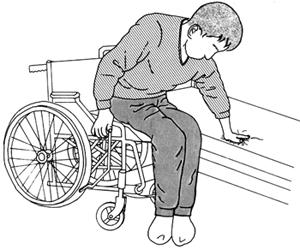

脊髄完全損傷患者の移乗動作を図に示す。この動作の獲得を目標とする機能残存レベルの上限で正しいのはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: T1

5: T10

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第41問

関節リウマチに対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 活動期では関節可動域運動は行わない。

2: 環軸椎亜脱臼では頸椎可動域運動を行う。

3: 関節強直では関節可動域運動を行う。

4: 等尺性運動で筋力を維持する。

5: ムチランス変形では他動運動を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第50問

疾患と支援機器の組合せで適切なのはどれか。

1: 関節リウマチ——————台付き爪切り

2: 片側手関節離断—————プルトップオープナー

3: 第2腰髄完全損傷 ————スライディングボード

4: 第8頸髄完全損傷 ————コミュニケーションエイド

5: アテトーゼ型脳性麻痺——リーチャー

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

痙直型両麻痺児の理学療法において促通すべき運動・反射はどれか。2つ選べ。 ア.背臥位で股関節内転運動イ.座位で股関節内旋運動ウ.座位で骨盤前傾運動エ.立位で下肢相反運動オ.立位で陽性支持反射

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第39問

脊髄損傷患者に生じる異所性骨化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脊柱に好発する。

2: 初期には局所の熱感を生じる。

3: 関節拘縮の矯正手技が誘因になる。

4: 血中アルカリフォスファターゼ値が低下する。

5: 血中カルシウム値が上昇する。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第61問

多発性硬化症の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙 縮-全身温浴

2: 廃用性筋力低下-等張性筋力増強

3: 運動失調-重錘負荷

4: 耐久力低下-ボルグ指数11の運動

5: 歩行時尖足-短下肢装具

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第56問

末梢神経麻痺と治療との組合せで正しいのはどれか。

1: 後骨間神経麻痺 − 手背橈側の知覚再教育

2: 前骨間神経麻痺 − パーティクル・テクスチャーでの脱過敏療法

3: 正中神経高位麻痺 − テノデーシススプリントでのつまみ動作訓練

4: 正中・尺骨神経麻痺 − Thomasスプリントでの把持動作訓練

5: 尺骨神経低位麻痺 − 環・小指深指屈筋の筋再教育

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第82問

脳卒中治療ガイドライン2004で推奨グレードが低いのはどれか。

1: 歩行能力改善のためのトレッドミル訓練

2: 歩行改善のための筋電図バイオフィードバック

3: 麻痺側手関節の背屈筋の筋力増強のための電気刺激

4: 歩行の妨げとなっている内反尖足へのフェノールブロック

5: 運動障害改善のためのファシリテーション(神経筋促通手技)

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第53問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーステージ7(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)の理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.漸増抵抗運動イ.関節可動域訓練ウ.呼吸訓練エ.座位保持装置による側弯予防オ.装具を用いた歩行訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第44問

Down症候群の児の理学療法で適切なのはどれか。

1: 腹筋群の収縮を促す。

2: 不随意運動を抑制する。

3: 緊張性迷路反射を促通する。

4: シャフリングを移動手段とする。

5: 定頸後すぐに立位姿勢を経験させる。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第52問

脊髄損傷レベルと運動との組合せで誤っているのはどれか。

1: 第 2 腰髄節まで機能残存-股屈曲

2: 第 3 腰髄節まで機能残存-膝屈曲

3: 第 4 腰髄節まで機能残存-足背屈

4: 第 5 腰髄節まで機能残存-母趾伸展

5: 第 1 仙髄節まで機能残存-足底屈

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第96問

幼児期の広汎性発達障害の作業療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 社会性の発達

2: 運動協応の向上

3: 自己調節機能の向上

4: 基本的生活習慣の確立

5: コミュニケーション能力の向上

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第26問

回復期リハビリテーション病棟退院後の片麻痺患者に対して訪問リハビリテーションが導入された。リハビリテーションの目標で優先度が低いのはどれか。

1: 麻痺肢の関節可動域制限の予防

2: 麻痺肢の運動麻痺の改善

3: 非麻痺肢の筋力の維持

4: 閉じこもりの予防

5: 移動能力の維持

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第59問

脊髄損傷のフランケル分類で誤っているのはどれか。

1: A:運動・知覚の完全麻痺

2: B:運動の完全麻痺、知覚残存

3: C:運動機能は残存しているが実用性なし

4: D:運動機能は正常、知覚障害あり

5: E:運動・知覚機能は正常

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第75問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの理学療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 近位筋の筋力増強訓練は避ける。

2: 股関節と膝関節の屈曲拘縮の予防・改善が重要である。

3: 立位・歩行時の尖足は膝を安定させる作用がある。

4: 立位・歩行時の腰椎前弯はバランスを崩す原因となる。

5: 歩行時の上半身の左右の振れの原因は背筋の筋力低下である。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する