第38回午前第33問の類似問題

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者が反張膝を示す原因として誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の重度痙性

2: 大腿四頭筋の重度痙性

3: 大腿四頭筋の筋力低下

4: ハムストリングスの短縮

5: 下肢の重度深部感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第44問

正しいのはどれか。

1: 大腿骨頭靭帯は股関節内転時に緊張する。

2: 膝関節面は大腿骨、膝蓋骨、脛骨および腓骨で構成される。

3: 後十字靭帯は脛骨の前方への滑りを防ぐ作用がある。

4: 足関節の底背屈運動は主に距踵関節で行われる。

5: 長腓骨筋および短腓骨筋は足関節を背屈する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第47問

歩行の遊脚相に働く筋で誤っているのはどれか。

1: 腸腰筋

2: ハムストリングス

3: 腓腹筋

4: 前脛骨筋

5: 脊柱起立筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第93問

杖歩行の動作と筋の組合せで誤っているのはどれか。

1: 三角筋前部-杖の振り出し

2: 上腕三頭筋-体重の支持

3: 烏口腕筋-肘関節の安定

4: 深指屈筋-握り手の固定

5: 長橈側手根伸筋-握り手の強化

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第60問

スカルパ三角で誤っているのはどれか。

1: 坐骨神経が通る。

2: 大腿動脈が通る。

3: 底面に恥骨筋がある。

4: 外側は縫工筋で形成される。

5: 内側は長内転筋で形成される。

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第71問

膝関節について正しいのはどれか。

1: 屈曲角度が増すと、ころがり運動が多くなる。

2: 内側側副靱帯は屈曲位での外旋運動を制限する。

3: 屈曲位から伸展すると、完全伸展する直前で下腿は内旋する。

4: 関節運動による内側半月板の移動量は外側半月板よりも大きい。

5: 前十字靱帯の主な作用は、脛骨と大腿骨の間の左右剪断力を制限することである。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第28問

大腿骨頭すべり症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 女児より男児に多い。

2: 肥満の児童より痩せた児童に多い。

3: 片側より両側発症が多い。

4: Duchenne歩行が特徴である。

5: 股関節は外旋位拘縮を生じやすい。

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第86問

変形性膝関節症について誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨辺縁部に骨棘が認められる。

2: 二次性関節症は外傷後に起こる。

3: 大腿四頭筋に筋力低下がみられる。

4: 疼痛は初期から安静時に認められる。

5: 関節裂隙は狭小化する。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第72問

膝関節で正しいのはどれか。

1: 外側側副靱帯は屈曲位で緊張する。

2: 最終伸展時に脛骨の外旋が起こる。

3: 外側半月は外側側副靱帯と結合する。

4: 大腿骨軸と脛骨軸とは軽度内反している。

5: 後十字靱帯は大腿骨の顆間窩後方に付着する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第92問

変形性股関節症で誤っているのはどれか。

1: 我が国では一次性のものが多い。

2: 体重の増加によって症状が悪化する。

3: 股関節の可動域制限が出現する。

4: 外転筋群の筋力低下が出現する。

5: 疼痛は歩き始めに出現する。

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

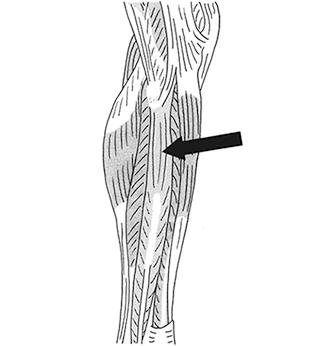

第53回午後:第72問

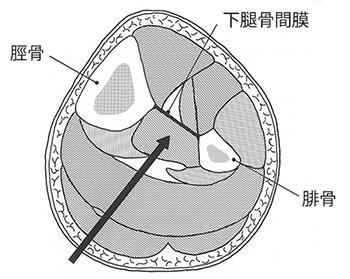

下腿中央の横断面を図に示す。矢印の筋の作用で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 膝関節の屈曲

2: 足の底屈

3: 足の内がえし

4: 母指の屈曲

5: 第2~5指の屈曲

- 答え:2 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第70問

正しいのはどれか。

1: 凹足では主に横アーチが高くなる。

2: 足の縦アーチは外側が内側よりも高い。

3: 距腿関節は底屈位で遊びが小さくなる。

4: 足根中足関節では主にすべり運動が生じる。

5: 横足根関節は距舟関節と距骨下関節とからなる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第54問

足関節の背屈を起こす筋はどれか。2つ選べ。

1: 前脛骨筋

2: 長腓骨筋

3: 後脛骨筋

4: 長趾屈筋

5: 第三腓骨筋

- 答え:1 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第1問

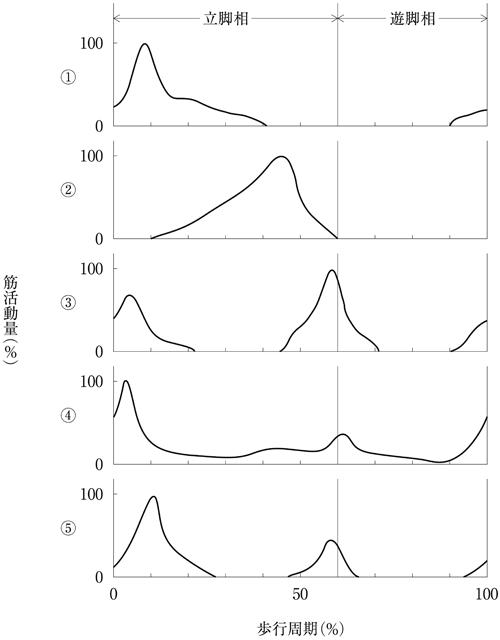

健常成人の平地歩行時の下肢筋活動を図に示す。下腿三頭筋の筋活動に相当するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第64問

スポーツが原因とならないのはどれか。

1: 腰椎分離症

2: 大腿骨頭すべり症

3: 大腿骨離断性骨軟骨炎

4: オスグッド病

5: 中足骨疲労骨折

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第22問

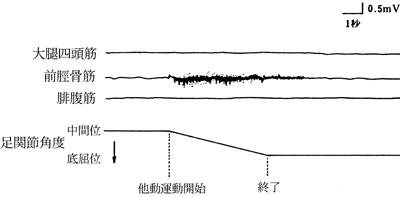

図は、背臥位で、他動的に足関節を底屈したときの表面筋電図と足関節角度である。この結果から考えられるのはどれか。

1: 固縮

2: 痙縮

3: アテトーゼ

4: 運動失調

5: 正常

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第32問

鵞足をつくるのはどれか。

1: 大腿二頭筋

2: 内側広筋

3: 半腱様筋

4: 腓腹筋

5: ヒラメ筋

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

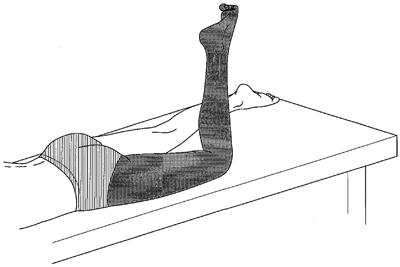

第43回午前:第2問

Danielsらの徒手筋力テストによる左足関節底屈運動でヒラメ筋単独テストを実施したところ、図のような距腿関節底屈の代償運動がみられた。この代償運動への関与が疑われる筋はどれか。2つ選べ。

1: 長指屈筋

2: 短母指屈筋

3: 長母指屈筋

4: 母指外転筋

5: 前脛骨筋

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第71問

右下腿の外側面を図に示す。矢印の筋の作用で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 足の底屈

2: 足の背屈

3: 足の内がえし

4: 足の外がえし

5: 第2~5指の伸展

- 答え:1 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する