第38回午前第13問の類似問題

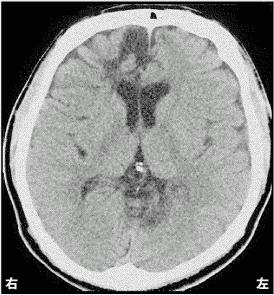

第47回午後:第4問

28歳の男性。交通事故による頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。今日の日付を聞くと、カレンダーを見てようやく答えることができる。病棟と作業療法室の行き来では、今いる場所や行き先が分からなくなるので見守りが必要である。現時点の頭部CTを示す。この患者の状態を評価するのに適切でないのはどれか。

1: TMT

2: MMSE

3: WCST

4: 線分抹消検査

5: 線分2等分検査

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第24問

35歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に保持できるが、すぐに右向き斜位になる。適切でない治療法はどれか。

1: 全身リラクセーション訓練

2: 頸部の可動域訓練

3: 左胸鎖乳突筋の筋力増強訓練

4: 緊張の高い筋群の筋電図バイオフィードバック訓練

5: 頸椎カラーの装着

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

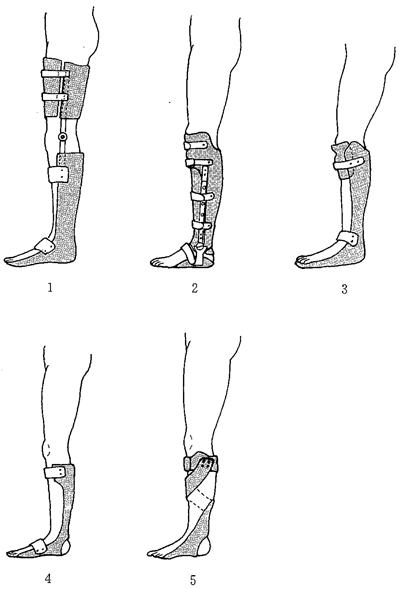

第42回午前:第36問

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。スニーカーで通学するための部分荷重ができる装具で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

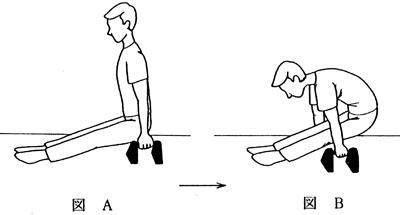

第38回午前:第15問

図に示す動作を行う脊髄損傷患者について答えよ。図の方法で車椅子からのベッド移乗が可能な残存機能の上限はどれか。

1: 第5頸髄節

2: 第6頸髄節

3: 第7頸髄節

4: 第8頸髄節

5: 第1胸髄節

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第71問

脊髄損傷で誤っているのはどれか。

1: 強制的な関節可動域運動は異所性骨化の原因となる。

2: 起立性低血圧は対麻痺よりも四肢麻痺で起こりやすい。

3: 自律神経過反射は第5胸髄節以上の損傷で起こりやすい。

4: 呼吸機能では1秒率は低下するが、%肺活量は正常である。

5: 高位頸髄損傷では消化性潰瘍が起こりやすい。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第12問

27歳の男性。オートバイ事故による頸髄損傷。Zancolliの頸髄損傷分類で右C6B1、左C6A。関節可動域に制限はない。体幹を前傾させると上肢で支持することは困難である。動作の写真を別に示す。上肢による支持を可能にするために強化が必要な筋はどれか。2つ選べ。

1: 上腕筋

2: 棘下筋

3: 肩甲下筋

4: 三角筋前部線維

5: 僧帽筋上部線維

- 答え:2 ・4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第41問

脊髄損傷の機能残存レベルによって生じうる拘縮で誤っている組合せはどれか。

1: 第4頸髄節-肩甲骨挙上

2: 第5頸髄節-肩関節外転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-MP関節屈曲

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第7問

24歳の男性。脊髄損傷(第6胸髄節まで機能残存)。プッシュアップ動作を図A、図Bに示す。図Bの遂行に影響の少ない因子はどれか。

1: 脊柱の可動性

2: ハムストリングスの伸張性

3: 上肢長

4: 下肢長

5: 体 重

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

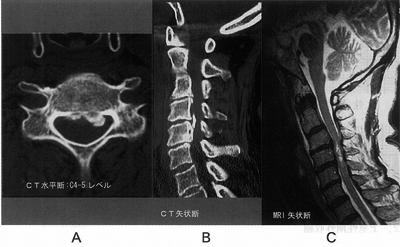

第41回午前:第14問

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第7問

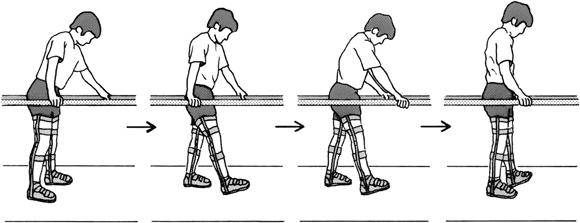

28歳の男性。脊髄完全損傷。両側に長下肢装具を使用し、平行棒内歩行練習を行っている。歩行パターンを図に示す。機能残存レベルはどれか。

1: Th1

2: Th6

3: Th12

4: L4

5: S1

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第42問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: 股関節の伸筋を主に強化する。

4: 体幹筋は腹筋を主に強化する。

5: 体幹装具で座位訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第10問

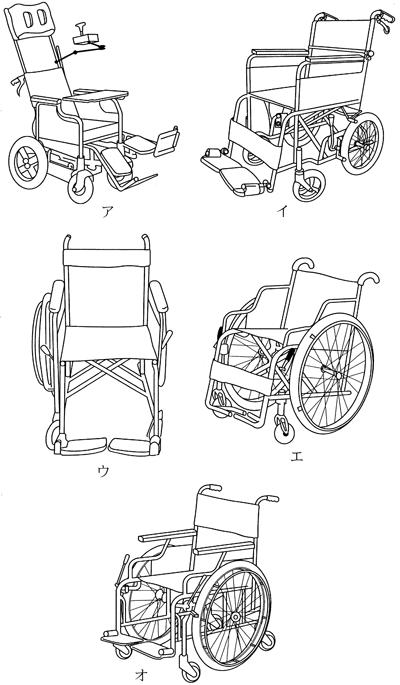

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第19問

65歳の男性。胸部解離性大動脈瘤術後の早期理学療法で適切でないのはどれか。

1: 訓練前後に胸部を聴診する。

2: 呼吸介助手技に振動法を用いて排痰を試みる。

3: 腰背部のリラクセーションを行なう。

4: 腹式呼吸を指導する。

5: 座位訓練は胸腔ドレーンの抜去後に開始する。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第96問

脊髄損傷患者の排尿訓練について誤っているのはどれか。

1: 第6頸髄節まで機能残存していれば自己導尿訓練を行う。

2: 手圧排尿訓練には安定した座位保持能力が必要である。

3: 核上型の膀胱機能障害ではトリガーポイントの叩打による排尿反射を指導する。

4: 排尿反射は下肢の反射より早く回復する。

5: 冷水テスト陽性を排尿訓練開始の目安とする。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第23問

65歳の男性。右大腿骨骨幹部骨折。プレート固定術後3週経過。右股関節拘縮がみられる。可動域増大を目的として超音波療法を施行した。誤っているのはどれか。

1: 1MHzの周波数を使用する。

2: 導子の速度は1~2 cm/秒である。

3: 照射面積は導子面積の約4倍である。

4: 2W/cm2の強度で行う。

5: 治療面に対し導子を垂直に当てる。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第25問

25歳の男性。上腕骨骨幹部骨折。肘関節を含む固定を5週施行後、肘関節可動域訓練を開始した。その3週後から訓練時、肘関節に疼痛が増加し、熱感と腫脹とが出現した。原因として考えられるのはどれか。

1: 骨折部偽関節

2: 異所性骨化

3: 肘関節強直

4: 肩手症候群

5: 血栓性静脈炎

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第4問

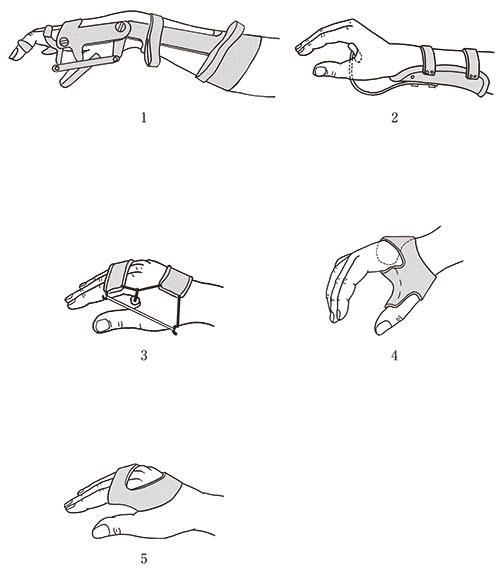

24歳の男性。受傷後3か月の頸髄完全損傷。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類はC6B1。手関節の可動域制限はない。把持動作獲得のための装具として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第80問

転倒による右大腿骨頸部内側骨折に人工骨頭置換術を施行したとき、術後の起立訓練開始時期への影響が最も少ないのはどれか。

1: 術前の歩行能力

2: セメントの使用

3: 手術切開創の治癒

4: 心機能の低下

5: 片麻痺の合併

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する