第37回午後第68問の類似問題

第53回午前:第47問

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1: 車椅子の駆動練習

2: 割り座での座位練習

3: 歩行補助具なしでの歩行練習

4: バニーホッピングによる四つ這い移動練習

5: スタンディングボードを用いての立位練習

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第26問

回復期リハビリテーション病棟退院後の片麻痺患者に対して訪問リハビリテーションが導入された。リハビリテーションの目標で優先度が低いのはどれか。

1: 麻痺肢の関節可動域制限の予防

2: 麻痺肢の運動麻痺の改善

3: 非麻痺肢の筋力の維持

4: 閉じこもりの予防

5: 移動能力の維持

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第55問

頸髄損傷急性期合併症で下肢の関節可動域訓練が禁忌となるのはどれか。

1: 無気肺

2: 頻脈

3: 起立性低血圧

4: 尿路感染症

5: 深部静脈血栓症

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第32問

右半球損傷による全般性注意障害の片麻痺患者に対する初期の基本動作支援について正しいのはどれか。

1: 移乗動作の誤りを繰り返し修正する。

2: 杖歩行は複数人とすれ違う環境から開始する。

3: 車椅子駆動練習は外乱の少ない環境から開始する。

4: 寝返りにおける性急な動作は口頭指示で修正する。

5: 起き上がり動作は一連の動作を一度に口頭で指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第30問

姿勢保持障害の原因で痙直型脳性麻痺児の特徴はどれか。

1: 注意集中困難による多動

2: 身近な感覚遊びによる常同行動

3: 全身の低緊張による耐久性低下

4: 身体接触面から受ける触覚の異常

5: 全身の不随意運動による調節困難

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第94問

知的障害児の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 作業課題への興味を拡大させる。

2: 集団内での対人技能を向上させる。

3: 自己評価の低下を防ぐ。

4: 障害特性を家族に説明する。

5: 不得意な教科の成績を向上させる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第96問

多動性障害児の作業療法でみられないのはどれか。

1: 手足をそわそわ動かす。

2: 椅子でもじもじする。

3: 集団行動で順番を乱す。

4: 一つの課題にこだわる。

5: 他の子どもの邪魔をする。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第47問

作業療法導入時の注意欠如・多動性障害の患者に対する配慮として正しいのはどれか。

1: ルールや禁止事項を数多く設ける。

2: 他者と共同で行う作業を提供する。

3: 失敗体験を基にした動機づけを図る。

4: 不適応反応時の落ち着ける場所を確保する。

5: 周囲からの刺激を受けやすい環境を設定する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第56問

末梢神経麻痺と治療との組合せで正しいのはどれか。

1: 後骨間神経麻痺 − 手背橈側の知覚再教育

2: 前骨間神経麻痺 − パーティクル・テクスチャーでの脱過敏療法

3: 正中神経高位麻痺 − テノデーシススプリントでのつまみ動作訓練

4: 正中・尺骨神経麻痺 − Thomasスプリントでの把持動作訓練

5: 尺骨神経低位麻痺 − 環・小指深指屈筋の筋再教育

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

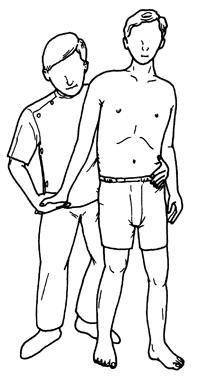

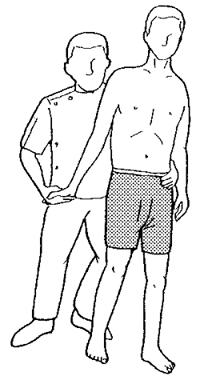

第35回午前:第3問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第95問

知的障害児の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 興味を持つ作業から導入する。

2: 作業工程の少ないものを選ぶ。

3: 歴年齢指標を目標にする。

4: 取り組める遊びを増やす。

5: 日常生活動作の獲得を目指す。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第49問

歩行訓練で正しいのはどれか。

1: 脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2: 関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3: 脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4: 脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5: 二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第42問

運動機能の特異的発達障害をもつ児について誤っているのはどれか。

1: チック症状を伴う。

2: ボタンかけが苦手である。

3: ボール遊びが苦手である。

4: 感覚統合訓練が有効である。

5: 特定の技能を直接的に教えることが有効である。

- 答え:1

- 解説:運動機能の特異的発達障害は、協調性の障害を主とするもので、運動や動作の協調性が低いことが特徴です。チック症状は運動機能の特異的発達障害とは異なる症状であり、必ずしも伴うとは限りません。

- チック症状は、運動機能の特異的発達障害とは異なる症状であり、突発的で無目的な運動や発声が特徴です。運動機能の特異的発達障害をもつ児が必ずしもチック症状を伴うわけではないため、この選択肢は誤りです。

- 運動機能の特異的発達障害をもつ児は、両上肢の協調を要する作業、例えばボタンかけが苦手な傾向があります。この選択肢は正しいです。

- 運動機能の特異的発達障害をもつ児は、目と手の協調を要する作業、例えばボール遊びが苦手な傾向があります。この選択肢は正しいです。

- 感覚統合訓練は、対象児の学習、行動、情緒、社会的発達を脳における感覚間の統合の視点で分析し、治療的介入を行う方法で、運動機能の特異的発達障害をもつ児にも有効とされています。この選択肢は正しいです。

- 運動機能の特異的発達障害をもつ児に対しては、得意な部分を用いて特定の技能を直接的に教えることが有効であるとされています。この選択肢は正しいです。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第45問

脳卒中片麻痺の歩行訓練で阻害因子となりにくいのはどれか。

1: 半側空間無視

2: 表在感覚障害

3: 膝関節屈曲拘縮

4: 弛緩性麻痺

5: 疼痛

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

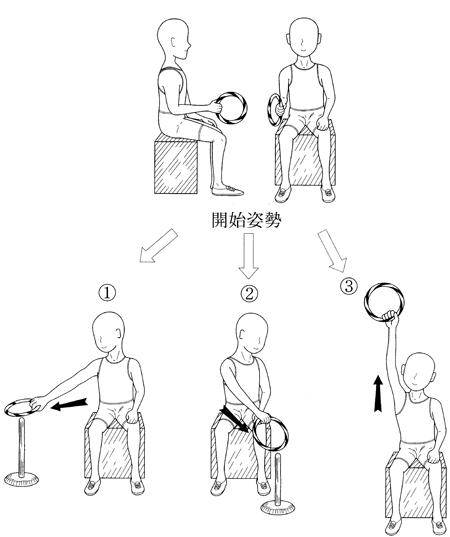

第43回午前:第8問

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第44問

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立位練習には装具を用いない。

2: 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3: 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4: 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5: 安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第72問

誤っている組合せはどれか。

1: 行動療法-小児自閉症

2: 森田療法-躁 病

3: 自律訓練法-心身症

4: 生活技能訓練-統合失調症(精神分裂病)

5: 集団精神療法-アルコール依存症

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第68問

小児における疾患と作業療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 自閉症 − トランポリン

2: Down症 − リズムダンス

3: 若年性関節リウマチ − 刺 繍

4: 注意欠陥多動性障害(ADHD) − ブランコ

5: Duchenne型筋ジストロフィー − パソコンゲーム

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する