第37回午後第68問の類似問題

第47回午前:第42問

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 良肢位保持のため、麻痺側の股関節を外旋位とする。

2: 麻痺側の肩関節に対する関節可動域運動は、早期から全可動範囲で行う。

3: 他動的関節可動域運動では、素早く麻痺肢を動かして伸張反射を誘発する。

4: 覚醒した患者では、麻痺の進行が止まっていれば座位訓練を開始する。

5: 非麻痺側の筋力増強訓練は、麻痺の回復を阻害する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

実用性歩行が可能な脳卒中患者に対する維持期理学療法で最も期待できる効果はどれか。

1: 麻痺の重症度の改善

2: 下肢痙縮の改善

3: 感覚障害の改善

4: 持久力の向上

5: 認知症の改善

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第28問

CI療法(constraint-induced movement therapy)について適切なのはどれか。

1: Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、手指Ⅱに適応となる。

2: 段階的に麻痺側上肢の使用を促す訓練方法を用いる。

3: 重度の感覚障害の患者に高い効果が期待できる。

4: 毎日1時間の練習を2週間実施する。

5: 急性期の患者に用いる。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第68問

適切でない組合せはどれか。

1: 伸展パターンの強い痙直型脳性麻痺児-床に腰をおろした更衣指導

2: 非対称性姿勢の強いアテトーゼ型脳性麻痺児-正中位保持での食事指導

3: 筋緊張の低いダウン症児-前傾したバランスボードを用いた立位での遊び

4: 点頭てんかん児-電動車椅子の操作指導

5: 体幹変形を生じた重症心身障害児-座位保持装置の使用

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第21問

片麻痺患者の車椅子移乗動作訓練に用いる課題と学習機序との組合せで正しいのはどれか。

1: 速度を変えた立ち上がり動作訓練 — プライミング効果

2: 片麻痺患者の移乗動作のビデオ視聴 — 転移

3: 肘台を想定した方向へのリーチ動作訓練— 内的焦点

4: 絵カードを用いた移乗動作順序の課題分析 — チャンク化

5: 骨盤を手すりへ誘導した非麻痺側荷重訓練 — 多様練習

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第44問

認知・思考障害の強い統合失調症患者に対する認知行動療法で適切なのはどれか。

1: 考えを文字にして表す。

2: 一日の活動を記録して振り返る。

3: コラム法を用いて状況を吟味する。

4: 問題行動を思い返して内省を深める。

5: 相手の気持ちや状況の理解に焦点を当てて振り返る。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

小脳失調患者の上肢の協調性向上を目的とした方法で正しいのはどれか。

1: 上肢遠位部に弾性緊迫帯を巻く。

2: 上肢遠位部に重錘を負荷する。

3: 筋にタッピング刺激を与える。

4: 筋に寒冷刺激を与える。

5: 筋の他動伸張を行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

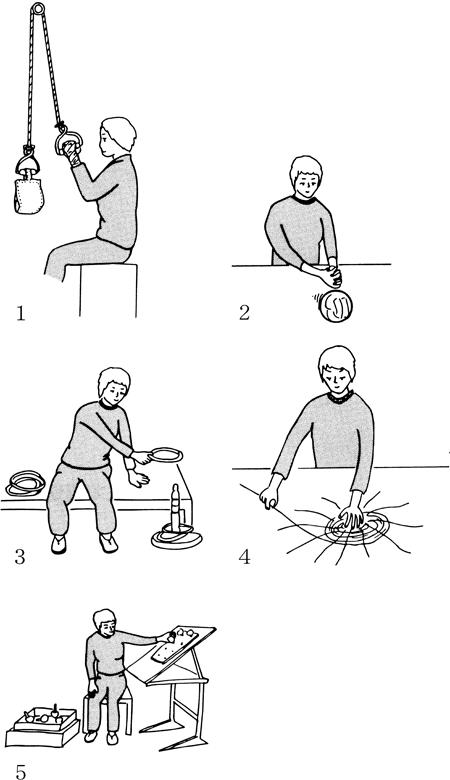

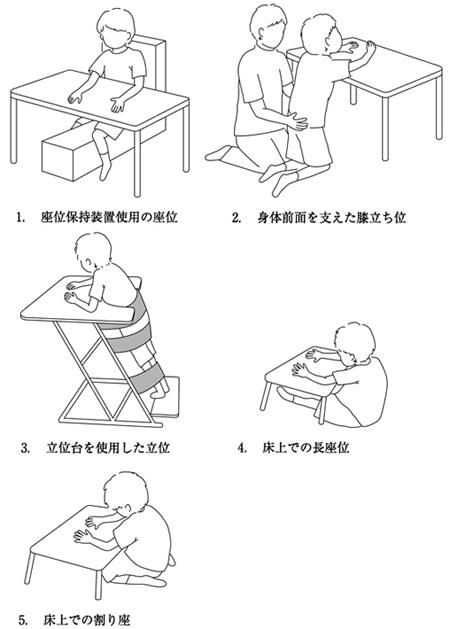

第50回午前:第7問

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児が机上で道具の操作を練習する際に、上肢を効果的に使用するための姿勢として最も難易度が高いのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第83問

回復期前期の統合失調症患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 身体感覚を促すための身体運動を行う。

2: 現実検討を促すためのミーティングを行う。

3: 対人交流技能を促すためのSSTを行う。

4: 自立生活を促すための就労準備訓練を行う。

5: 地域参加を促すための社会活動を行う。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第47問

知的障害児の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 1. 遊びの種類を減らす。

2: 2. 内発的に動機付ける。

3: 3. 作業は細かく段階付ける。

4: 4. 精神年齢相応の作業を用いる。

5: 5. 障害の特性を家族に説明する。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第44問

統合失調症の回復過程の急性期における作業療法として適切なのはどれか。

1: 身体感覚の獲得

2: 現実への移行の準備

3: 身辺処理能力の回復

4: 生活管理能力の改善

5: 対人交流技能の改善

- 答え:2

- 解説:統合失調症の回復過程の急性期における作業療法は、現実への移行の準備が適切である。急性期では、幻覚や妄想などの精神症状があり、現実との境界が曖昧な状態から、現実への移行の準備が行われる。

- 身体感覚の獲得は、急性期を過ぎて回復期前期に獲得を目指すものであり、急性期には適切ではない。

- 現実への移行の準備は、急性期に適切な作業療法である。患者にとって現実見当ができるように、刺激の少ない環境を整えることが重要である。

- 身辺処理能力の回復は、急性期に疲労した体力を回復させて、安全にADLが実行可能になった回復期に獲得を目指すものであり、急性期には適切ではない。

- 生活管理能力の改善は、身辺処理能力が回復し、家庭や社会で生活するために、回復期後期または維持期に改善させるものであり、急性期には適切ではない。

- 対人交流技能の改善は、ADLが身近な人たちとの環境で安定して遂行できるようになった回復期後期に、社会生活を予定しながら行われるものであり、急性期には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第82問

脳卒中治療ガイドライン2004で推奨グレードが低いのはどれか。

1: 歩行能力改善のためのトレッドミル訓練

2: 歩行改善のための筋電図バイオフィードバック

3: 麻痺側手関節の背屈筋の筋力増強のための電気刺激

4: 歩行の妨げとなっている内反尖足へのフェノールブロック

5: 運動障害改善のためのファシリテーション(神経筋促通手技)

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第36問

神経・筋疾患の患者のリハビリテーションで優先度が低いのはどれか。

1: Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

2: 筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

3: 筋萎縮性側索硬化症では発症早期から褥瘡に注意する。

4: Guillain-Barré症候群では訓練中の不整脈に注意する。

5: 脊髄小脳変性症では早期から転倒に注意する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第95問

広汎性発達障害児の就学に向けた作業療法で適切でないのはどれか。

1: 学校の環境調整を図る。

2: 身辺処理能力の向上を目指す。

3: 異年齢集団での対人交流を促す。

4: 家族へ障害の特徴を伝える。

5: 遊びの幅を広げる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する