第56回午後第44問の類似問題

第39回午前:第26問

60歳の女性。うつ病。夫と2人暮らし。1年前からうつ状態が遷延し、抑うつ気分や意欲の低下が強く、家事もできなくなり入院した。1か月でうつ状態がやや改善してきたが、記憶力減退を強く訴え、「自分は痴呆になった」との不安が強い。気分転換と生活リズムの回復を目的に作業療法が処方された。主治医からの留意事項として、薬の副作用によるふらつきへの配慮が指示されている。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 歩行の状態を把握する。

2: 日常生活の状況について尋ねる。

3: 発症に先立つ環境変化について情報収集する。

4: 高次脳機能検査を行う。

5: 患者が関心を持っている活動を聞く。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。この時点で、作業適用を決める上で優先度の低いのはどれか。 ア.対人刺激の量イ.作業の難易度ウ.本人の希望エ.幻聴の有無オ.退院後の生活

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第89問

躁状態の患者への作業療法を行っているときの特徴として誤っているのはどれか。

1: 集中力に乏しい。

2: 依存心が高まる。

3: 関心が拡散する。

4: 干渉が多い。

5: 脱線しやすい。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第84問

思考障害のある統合失調症患者の作業活動で適切でないのはどれか。

1: 見本があるもの

2: 手順の明確なもの

3: 自由度の高いもの

4: 時間に融通性があるもの

5: 目的が明確なもの

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

認知行動療法で正しいのはどれか。

1: 入院中に行う治療法である。

2: 主な対象疾患は認知症である。

3: 考え方の癖に気付く練習をする。

4: グループミーティングを重視する。

5: 評価には認知機能検査が用いられる。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第37問

25歳の男性。知的障害。IQ 60。両親と3人暮らし。18歳から近所の漬物工場で仕事をしている。周期性の不機嫌がみられていたが、最近、不機嫌が改善せず、物を投げたり両親を攻撃したりするため、入院となった。入院1か月後に状態が安定したので、退院を目標に作業療法が処方された。作業中、いつも患者は周囲をきょろきょろ見回して、落ち着かない。この状況の説明として適切でないのはどれか。

1: 状況対応力の低さ

2: 過度の緊張

3: 不安の発現

4: 複雑部分発作の前兆

5: 注意集中の困難

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第69問

突然に「自分は全能の神である」と確信する精神分裂病(統合失調症)の症状はどれか。

1: 妄想気分

2: 妄想知覚

3: 妄想着想

4: 被害妄想

5: 関係妄想

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第50問

精神科作業療法のインフォームドコンセントについて適切なのはどれか。

1: 作業種目を変更する場合の同意は必要ない。

2: 医療保護入院の入院患者は同意を得る必要はない。

3: 言語理解が困難な場合は誘導しながら同意を得る。

4: 活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

5: 精神症状が重篤な場合は患者の同意よりも治療効果が優先される。

- 答え:4

- 解説:インフォームドコンセントは、患者が十分な説明を受けた上での理解に基づく同意・承諾(自己決定)である。精神科作業療法においても、患者の同意を得ることが重要であり、活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

- 作業種目を変更する場合でも、治療者は患者に説明し、患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 医療保護入院の入院患者であっても、作業療法を実施する際には患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 言語理解が困難な場合でも、代理人の署名等が必要となる場合があります。ただし、代理人と患者との続柄は明示される必要があります。この選択肢は部分的に正しいですが、適切な選択肢ではありません。

- 活動内容の説明は、患者の理解を得ながら適切な作業を提供するために行われる。医療者の説明は、患者の意思決定を助け、良好な患者−治療者関係の構築に必要であるため、この選択肢は適切です。

- 精神症状が重篤な場合でも、命に別状のないときは精神科作業療法の治療効果よりも、患者の意思(同意)が尊重されるべきであるため、この選択肢は適切ではありません。

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第42問

認知症患者への作業療法で改善されやすいのはどれか。

1: 失語

2: 記憶障害

3: 異常感情

4: 見当識障害

5: 遂行機能障害

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第96問

統合失調症で障害されない精神機能はどれか。

1: 知覚

2: 思考

3: 意識

4: 感情

5: 意欲

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第48問

気分障害について正しいのはどれか。

1: うつ病は男性に多い。

2: うつ病の生涯有病率は3%である。

3: 気分変調性障害はうつ病よりも短期間で治癒する。

4: 季節性感情障害は日照時間が短くなると再燃しやすい。

5: 脳内セロトニンの増加がうつ病の発症に関係している。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第46問

転換性障害のため歩行障害がみられる患者への作業療法で優先すべきなのはどれか。

1: 住宅環境の整備を進める。

2: 廃用性機能障害を予防する。

3: 無意識の葛藤についての洞察を促す。

4: 難易度の高い作業への挑戦を勧める。

5: 器質的な原因との矛盾点に直面させる。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第47問

境界性人格障害の患者に対する作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 集団作業への参加を促す。

2: 柔軟な枠組みを提供する。

3: 主観的体験内容を把握する。

4: 攻撃衝動の適応的発散を促す。

5: 退行を促進するようにかかわる。

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

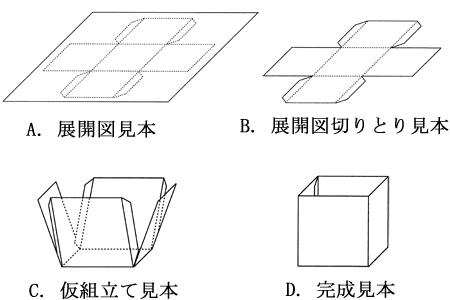

第47回午後:第20問

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第76問

うつ病の急性期における対応で誤っているのはどれか。

1: うつ病であることを説明する。

2: 自殺しないことを約束する。

3: 病気が必ず良くなることを保証する。

4: ゆっくりと静養することを勧める。

5: 未解決の重要事項の処理を勧める。

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第48問

精神遅滞の患者に対して行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: レクリエーション

2: 自律訓練法

3: 集団活動

4: 創作活動

5: SST

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第35問

24歳の男性。てんかん。生活のリズムの崩れから、発作が頻発するため入院。発作はすぐコントロールされ、2か月後に単身生活での退院予定となった。これまでに何度か保護的就労を試みるものの、次第に服薬が不規則になり、知人からパチンコなどに誘われると断わることができず、金銭管理も不可能となって生活の維持が困難となっていた。今回、退院準備の目的で作業療法に参加した。退院のための技能獲得として適切でないのはどれか。

1: 服薬管理

2: 時間管理

3: 金銭管理

4: 就労準備

5: 対人関係

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第15問

48歳の男性。アルコール依存症。30歳ころから仕事上のストレスにより飲酒量が増えてきた。40歳ころから遅刻や欠勤を繰り返すようになり2年前に会社をやめた。2か月前から連続飲酒状態となったため妻に付き添われて精神科を受診し、入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 家族同伴で心理教育を行う。

2: 集団内で仲間意識を育てる。

3: 自助グループへの参加を促す。

4: プログラムでの頑張りを促す。

5: 退院後の生活について助言する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第14問

23歳の男性。高校卒業後、公務員として働いていた21歳時に統合失調症を発症したため退職し、入院した。退院後は家業を手伝っていたが、命令的内容の幻聴によって3日間放浪したため、2度目の入院となった。1か月後に退院し、実家からデイケアに通い始めた。この時点で把握すべき情報として最も重要なのはどれか。

1: 認知機能

2: 対人関係

3: 余暇の過ごし方

4: 就労に対する希望

5: 精神症状の生活への影響

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症を発症し、2度目の入院を経てデイケアに通い始めた患者の状況において、最も重要な情報を選ぶことが求められています。この時点では、患者の精神症状が生活への影響を把握することが最も重要です。

- 認知機能は重要な要素ですが、問題文に認知機能の障害についての記載がなく、公務員として働いていた経験や家業を手伝うことができたことから、認知機能の問題はないと予想できます。このため、選択肢1は最も重要な情報ではありません。

- 対人関係は今後の生活において課題となる可能性はありますが、問題文に対人関係が家庭生活や社会生活において問題となっている記述がないため、この時点で把握すべき情報としての優先順位は低いです。選択肢2は最も重要な情報ではありません。

- 余暇の過ごし方については問題文に記述がなく、この時点での優先順位は低いです。選択肢3は最も重要な情報ではありません。

- 就労に対する希望は重要ですが、患者はデイケアに通い始めた時期であり、退院後の生活を安定させることが優先です。就労については、デイケアでの様子を見た後に進めても良いため、選択肢4は最も重要な情報ではありません。

- 患者の入院原因は幻聴であり、退院して間もない時期にあるため、精神症状が生活環境の変化によって再燃する可能性があります。この時点では、患者の精神症状が生活へ影響していないかを把握することが重要であり、選択肢5が最も重要な情報です。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第40問

精神作用物質使用による精神障害について正しいのはどれか。

1: 幻覚が必発する。

2: アルコールは耐性を生じない。

3: モルヒネは身体依存を生じる。

4: 医薬品によるものは含まれない。

5: 急激な精神作用物質の摂取で離脱症状が生じる。

- 答え:3

- 解説:精神作用物質使用による精神障害は、幻覚を生じるものもあるが必ずしも必発するわけではない。また、アルコールやモルヒネは耐性や依存が生じることがあり、医薬品の依存症も含まれる。急激な摂取ではなく、長期にわたる摂取をやめると離脱症状が現れる。

- 幻覚が必ずしも必発するわけではない。精神作用物質には幻覚を生じるものもあるが、必ずしもすべての精神作用物質が幻覚を引き起こすわけではない。

- アルコールは長期の摂取により耐性が形成され、身体依存が生じることがある。このため、選択肢2は誤りである。

- 正しい選択肢である。モルヒネは多幸感や陶酔感、絶頂感などを生じる。耐性、精神依存、身体依存ともに急速に形成される。

- 精神作用物質使用による精神障害には、睡眠薬や抗不安薬などの医薬品の依存症も含まれる。このため、選択肢4は誤りである。

- 急激な精神作用物質の摂取ではなく、長期にわたる摂取をやめると離脱症状が現れる。このため、選択肢5は誤りである。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する