第56回午前第30問の類似問題

第53回午後:第3問

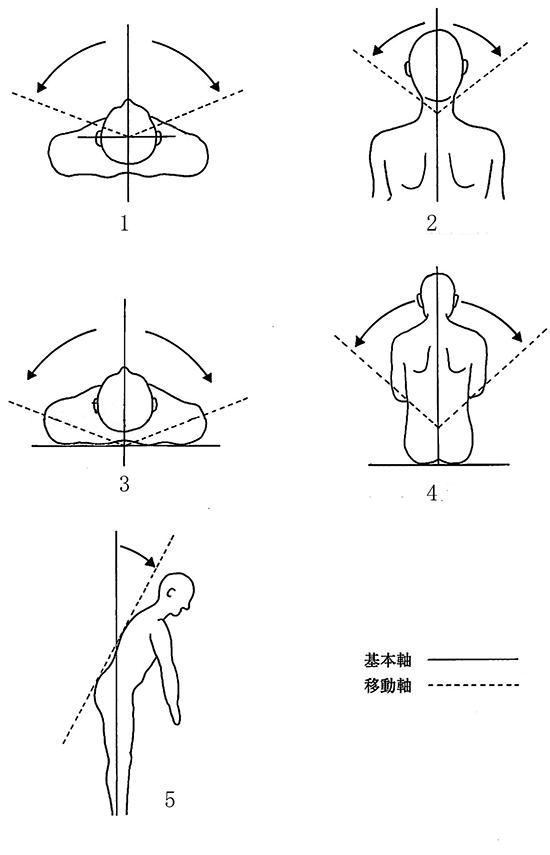

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸部回旋

2: 頸部側屈

3: 胸腰部回旋

4: 胸腰部側屈

5: 胸腰部屈曲

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

脳卒中片麻痺の病的共同運動で正しいのはどれか。

1: 肩甲骨挙上に伴う肘関節伸展

2: 肘関節屈曲に伴う手関節背屈

3: 股関節外転に伴う膝関節伸展

4: 股関節内旋に伴う膝関節屈曲

5: 膝関節屈曲に伴う足関節背屈

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第21問

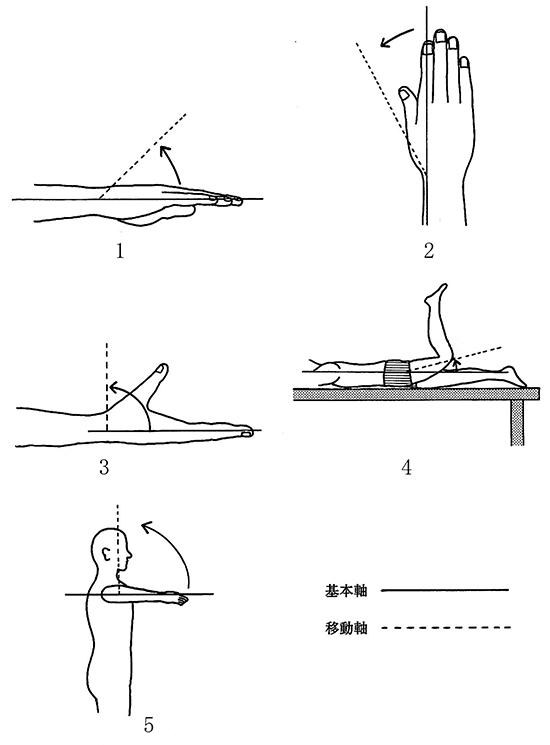

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動と基本軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩甲帯挙上 ― 肩峰を通る床への垂直線

2: 肩側方挙上 ― 両側の肩峰を結ぶ線

3: 肩水平伸展 ― 肘を通る前額面への垂直線

4: 肘屈曲 ― 肘を通る床への垂直線

5: 手掌屈 ― 橈 骨

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第74問

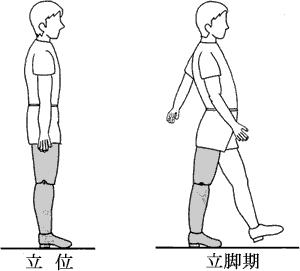

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 肩関節は同側の踵接地時に最大屈曲位となる。

2: 膝関節は踵接地直後に伸展する。

3: 骨盤は水平面において回旋運動をする。

4: 骨盤は前額面において水平に保たれる。

5: 骨盤は遊脚側へ側方移動する。

- 答え:3

- 解説:正常歩行では、肩関節、膝関節、骨盤が特定の動きを行い、体のバランスを保ちながら歩行が行われます。この問題では、それらの動きの中で正しいものを選ぶ必要があります。

- 肩関節は同側の踵接地時に最大伸展位となるので、この選択肢は間違いです。

- 膝関節は踵接地直後に屈曲するので、この選択肢は間違いです。

- 正しい選択肢です。正常歩行では、骨盤は水平面において回旋運動をすることで、歩行の効率を高めています。

- 骨盤は前額面において立脚側が内転するので、この選択肢は間違いです。

- 骨盤は立脚側へ側方移動するので、この選択肢は間違いです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と参考可動域の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩伸展 - 60°

2: 手橈屈 - 25°

3: 肘伸展 - 10°

4: 肩外旋 - 80°

5: 肩甲帯伸展 - 20°

- 答え:2 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第8問

義足装着側の立脚期に図のようなアライメント異常がみられた。異常の改善のために義足装着者に行う必要があるのはどれか。

1: 脊柱起立筋群の強化

2: 右股関節屈曲可動域の増大

3: 右股関節伸筋群の強化

4: 左股関節外転筋群の強化

5: 左膝伸筋群の強化

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第3問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 手伸展

2: 手橈屈

3: 母指掌側外転

4: 股伸展

5: 肩外旋

- 答え:3 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

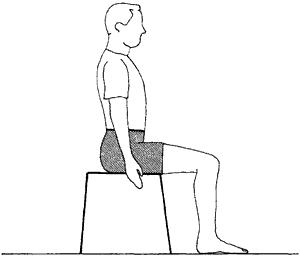

第46回午後:第6問

健常者が図に示す姿勢からゆっくりと立ち上がる過程で正しいのはどれか。

1: 初期の股関節屈曲運動に伴い、体重心は前上方へ移動する。

2: 殿部離床直後、股関節は最大屈曲位となる。

3: 殿部離床直後、体重心の床への投影点は支持基底面の外にある。

4: 殿部離床後、膝関節はいったん屈曲する。

5: 殿部離床後、足関節は単調に背屈する。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第23問

Danielsらの徒手筋力テストにおける段階4の検査で、検査する運動と抵抗を加える部位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 股関節伸展 ― 下腿遠位部後面

2: 股関節屈曲 ― 大腿近位部前面

3: 股関節屈曲位からの外転 ― 下腿遠位部外側面

4: 股関節内転 ― 大腿遠位部内側面

5: 股関節外旋 ― 下腿遠位部外側面

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第71問

足について正しいのはどれか。

1: 距腿関節の運動軸は膝軸に対して内捻5~15°である。

2: 舟状骨は外側縦アーチを構成している。

3: 背屈運動により果間距離は拡大する。

4: Lisfranc関節では内外旋が生じる。

5: Böhler角は40~50°である。

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第50問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)による運動方向と基本軸との組合せで誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節屈曲-肩峰を通る床への垂直線

2: 前腕の回内-床への垂直線

3: 股関節屈曲-上前腸骨棘と外果を結ぶ線

4: 膝関節屈曲-大腿骨

5: 足関節背屈-腓骨への垂直線

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第70問

肩関節の運動と主動筋との組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲-大円筋

2: 伸展-小円筋

3: 外転-棘上筋

4: 内旋-棘下筋

5: 外旋-肩甲下筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第39問

大腿切断患者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 外転歩行 ― 義足の長さが短すぎる。

2: 内側ホイップ ― トウブレークが進行方向に対して直角である。

3: 過度の腰椎前弯 ― ソケットの初期屈曲角が大きすぎる。

4: 踵接地期の足部の回旋 ― ヒールバンパーが軟らかすぎる。

5: 膝の伸展衝撃(インパクト) ― 膝継手の摩擦が不十分である。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第45問

金属支柱付短下肢装具の足関節背屈角度を小さくすることで改善しやすい動作はどれか。

1: 床からの立ち上がり

2: 椅子への着座

3: 立位での前方リーチ

4: 立脚中期の膝折れ

5: 上り坂の歩行

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第26問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩水平伸展―― 30°

2: 肘屈曲――――120°

3: 手背屈―――― 50°

4: 股内転―――― 30°

5: 足底屈―――― 45°

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)が正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは肩水平伸展―― 30°と足底屈―――― 45°です。

- 肩水平伸展(水平外転)の基本軸は肩峰を通る矢状面への垂直線、移動軸は上腕骨であり、肩関節は90°外転位とします。参考可動域は30°で正しいです。

- 肘屈曲の基本軸は上腕骨、移動軸は橈骨であり、前腕は回外位にて実施します。しかし、参考可動域は145°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 手背屈の基本軸は橈骨、移動軸は第2中手骨であり、前腕は中間位とします。しかし、参考可動域は70°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 股内転の基本軸は両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線、移動軸は大腿中央線(上前腸骨棘より膝蓋骨中心を結ぶ線)であり、背臥位で骨盤を固定し、下肢は外旋しないようにします。また、反対側の下肢を屈曲挙上し、その下を通して内転させます。しかし、参考可動域は20°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 足底屈の基本軸は腓骨への垂直線、移動軸は第5中足骨であり、膝関節屈曲位で行います。参考可動域は45°で正しいです。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第72問

基本肢位からの股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外旋 - 大殿筋

2: 伸展 - 腸腰筋

3: 内転 - 中殿筋

4: 屈曲 - 大腿二頭筋

5: 屈曲 - 大腿筋膜張筋

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第26問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における股関節の参考可動域角度で正しいのはどれか。

1: 外旋:20°

2: 外転:20°

3: 屈曲:110°

4: 伸展:15°

5: 内旋:20°

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第38問

小児疾患と補装具の組合せで正しいのはどれか。

1: 二分脊椎 - Denis Browneスプリント

2: Perthes病 - 股関節外転装具

3: 大腿骨頭すべり症 - 交互歩行装具(RGO)

4: 発育性股関節形成不全 - S.W.A.S.H.装具(standing walking and sitting hip orthosis)

5: Duchenne型筋ジストロフィー - 背屈制限付短下肢装具

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

80歳の女性。変形性膝関節症。人工関節全置換術後の屈曲拘縮と疼痛とがある。2週後に1/3荷重を開始し、平行棒内三点歩行自立となった。この時点の歩行補助具で適切なのはどれか。

1: 交互型歩行器

2: 四脚杖

3: 片松葉杖

4: ロフストランド杖

5: T字杖

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第72問

膝関節屈曲位における筋と下腿への作用との組合せで正しいのはどれか。

1: 縫工筋 — 外旋

2: 半腱様筋 — 内旋

3: 膝窩筋 — 外旋

4: 大腿二頭筋 — 内旋

5: 大腿筋膜張筋 — 内旋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する