答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第56回 午前 第4問

20件の類似問題

7歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィーの患者で、下肢筋力が低下し、椅子からの立上がり、階段昇降ができ......

広告

5

第50回 午後

|

作業療法士実地問題

11歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。症状が進行し、独歩が困難となり車椅子を導入した。つかまり立ちは可能だが、椅子からの立ち上がりや伝い歩きはできない。床上では座位は安定しており四つ這い移動も可能である。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類でのステージはどれか。

1

ステージ2

2

ステージ3

3

ステージ4

4

ステージ5

5

ステージ6

5

第47回 午後

|

作業療法士実地問題

13歳の男子。Duchenne型筋ジストロフィー。起立や独歩はできないが、四つ這いは可能である。この患者の厚生省筋萎縮研究班の機能障害度分類によるステージはどれか。

1

Ⅱ

2

Ⅲ

3

Ⅳ

4

Ⅴ

5

Ⅵ

6

第60回 午前

|

作業療法士実地問題

6歳の男児。1年前から歩行時の転倒が頻回にみられるようになったため病院を受診し、遺伝子検査でDuchenne型筋ジストロフィーと診断された。四肢体幹筋は萎縮しており、MMTで両側下肢の近位筋が2、遠位筋が3である。屋内は四つ這いで移動し、小学校の普通学級に車椅子で通学している。機能障害度(厚生省筋萎縮症研究班)のステージで正しいのはどれか。

1

ステージ4

2

ステージ5

3

ステージ6

4

ステージ7

5

ステージ8

6

第55回 午後

|

作業療法士実地問題

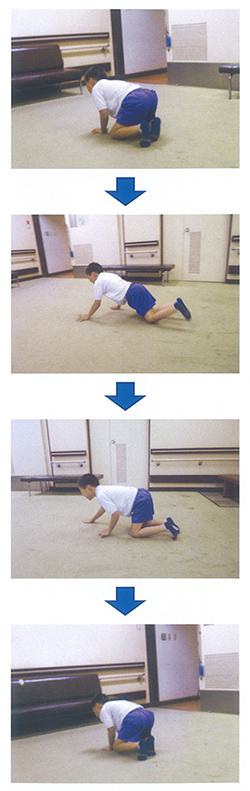

Duchenne型筋ジストロフィーの患者が床から立ち上がる様子を図に示す。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類によるステージはどれか。

1

ステージ2

2

ステージ4

3

ステージ5

4

ステージ6

5

ステージ8

57

第39回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのADL(厚生省筋萎縮症研究班機能障害分類による。)について適切でないのはどれか。

1

ステージ2-階段昇降が片手手すりで可能

2

ステージ3-椅子からの起立可能

3

ステージ4-独歩で5 m以上可能

4

ステージ5-歩行器歩行が可能

5

ステージ6-ずり這い可能

広告

26

第45回 午後

|

作業療法士専門問題

重要

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ2(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)で正しいのはどれか。

1

階段は手すりを使用せずに昇降可能である。

2

立ち上がり動作では登はん性起立を認める。

3

歩行時の踵接地から爪先離地は正常に保たれる。

4

歩行時は股関節外旋位を取ることによって遊脚相を補助する。

5

立位では矢状面上の重心線が健常児に比べて前方に移動する。

35

第45回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)と自立できる日常生活動作との組合せで正しいのはどれか。

1

4b-椅子に座った姿勢での洗面動作

2

5-洋式トイレでの排泄動作

3

6-浴槽への出入り動作

4

7-かぶりシャツの更衣動作

5

8-臥位姿勢による尿器を使用した排尿動作

82

第48回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

Duchenne型筋ジストロフィーについて、厚生省筋萎縮研究班の機能障害度分類によるステージとリハビリテーションの内容の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1

ステージ2 − 下腿三頭筋のストレッチ

2

ステージ3 − 長下肢装具による歩行訓練

3

ステージ4 − 非侵襲的陽圧換気療法の開始

4

ステージ5 − 中殿筋の最大抵抗運動

5

ステージ6 − 座位保持装置による脊柱変形の予防

11

第45回 午前

|

作業療法士実地問題

Duchenne型筋ジストロフィー患者が図のような方法で食事をとっている。この方法で食事が可能なステージ(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)の限界はどれか。

1

4a

2

4b

3

5

4

6

5

7

12

第58回 午前

|

作業療法士実地問題

5歳6か月の男児。脳性麻痺。歩行補助具を用いず屋外歩行が可能であるが、階段昇降時は手すりを必要とする。GMFCSのレベルはどれか。

1

Ⅰ

2

Ⅱ

3

Ⅲ

4

Ⅳ

5

Ⅴ

広告

9

第57回 午後

|

作業療法士実地問題

解説

13歳の男子。現在、Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による。)。学校生活を送る上で優先的に行う支援はどれか。

1

歩行器の導入

2

給食の食形態変更

3

長下肢装具の導入

4

電動車椅子の導入

5

トイレの手すり設置

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

6

第50回 午前

|

作業療法士実地問題

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児のGMFCS(gross motor function classification system)のレベルはどれか。

1

レベルⅠ

2

レベルⅡ

3

レベルⅢ

4

レベルⅣ

5

レベルⅤ

12

第51回 午前

|

作業療法士実地問題

3歳の男児。脳性麻痺。床上に座れるが両手を使えるほどの安定性はない。四つ這いや伝い歩きで移動できる。この患児が15歳時にGMFCS-Expanded and Revised〈E&R〉で同じレベルであった場合に予想される屋内移動の状態として最も適切なのはどれか。

1

手すりなしで階段昇降する。

2

短い距離を独歩する。

3

自走式車椅子を使う。

4

電動車椅子を使う。

5

寝返りで移動できない。

34

第58回 午後

|

作業療法士専門問題

標準

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。

1

知的障害はまれである。

2

筋萎縮は遠位筋から始まる。

3

発症初期から関節拘縮が生じやすい。

4

5歳ごろまでに歩行不能になることが多い。

5

筋力低下が進行すればGowers徴候がみられる。

92

第50回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

Duchenne型筋ジストロフィーの特徴で正しいのはどれか。

1

下肢筋力が上肢筋力より早く低下する。

2

出生時から筋緊張低下がみられる。

3

15~20歳で歩行不能となる。

4

常染色体劣性遺伝である。

5

ミオトニア現象を認める。

広告

25

第60回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

6~12歳におけるGMFCSレベルと動作能力の組合せで正しいのはどれか。

1

Ⅰ 階段で手すり使用

2

Ⅱ 装具なしで歩行

3

Ⅲ 不整地の歩行

4

Ⅳ 通常の椅子で座位保持

5

Ⅴ 四つ這い移動可能

37

第47回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

5歳の脳性麻痺児が、手の支持なしに椅子に座り、物につかまらずに床から立ち上がることができる。粗大運動能力分類システム(Gross Motor Function Classification System:GMFCS)のレベルはどれか。

1

レベルⅠ

2

レベルⅡ

3

レベルⅢ

4

レベルⅣ

5

レベルⅤ

89

第51回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

6~12歳におけるGMFCSレベルと動作能力の組合せで正しいのはどれか。

1

Ⅰ ― 階段で手すり使用

2

Ⅱ ― 装具なしで歩行

3

Ⅲ ― 不整地の歩行

4

Ⅳ ― 通常の椅子で座位保持

5

Ⅴ ― 寝返り可能

52

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

12歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。四つ這いは不可能である。作業療法で適切でないのはどれか。

1

肩関節の自動運動による関節可動域の改善

2

肘および手指のストレッチングによる拘縮の予防

3

椅子の工夫による座位姿勢の保持

4

パソコンによるコミュニケーション手段の確保

5

学業や創作活動による活動量の維持

9

第53回 午前

|

作業療法士実地問題

7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

1

頭部保持能力の低下

2

両側上肢の支持能力の低下

3

下部体幹の支持能力の低下

4

両側肩甲帯周囲筋の筋緊張低下

5

左右股関節の交互分離運動能力の低下

広告