第54回午前第11問の類似問題

第40回午前:第37問

25歳の男性。知的障害。IQ 60。両親と3人暮らし。18歳から近所の漬物工場で仕事をしている。周期性の不機嫌がみられていたが、最近、不機嫌が改善せず、物を投げたり両親を攻撃したりするため、入院となった。入院1か月後に状態が安定したので、退院を目標に作業療法が処方された。作業中、いつも患者は周囲をきょろきょろ見回して、落ち着かない。この状況の説明として適切でないのはどれか。

1: 状況対応力の低さ

2: 過度の緊張

3: 不安の発現

4: 複雑部分発作の前兆

5: 注意集中の困難

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第68問

二分脊椎の理学療法の目的として適切でないのはどれか。

1: 移動能力の獲得

2: 残存機能の向上

3: 麻痺の回復

4: 拘縮の予防

5: 補装具の使用

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第21問

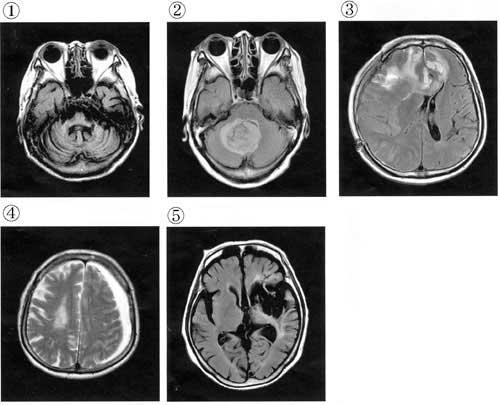

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

60歳の女性。視床出血発症後1か月。左片麻痺を認め、Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅳである。左手指の発赤、腫脹および疼痛を認め、訓練に支障をきたしている。この患者に対する治療で正しいのはどれか。

1: 交代浴を行う。

2: 肩関節の安静を保つ。

3: 手指の可動域訓練は禁忌である。

4: 疼痛に対し手関節の固定装具を用いる。

5: 肩関節亜脱臼にはHippocrates法による整復を行う。

- 答え:1

- 解説:この患者は肩手症候群が疑われるため、交代浴が有効な治療法となる。肩手症候群に対する治療には、温熱療法、ステロイド投与、星状神経節ブロックなどが行われる。

- 交代浴は、温水と冷水に交互に治療部位を浸し、末梢循環の改善をはかる方法であり、肩手症候群に対して有効であることがある。

- 肩関節を安静にすると、関節可動域制限を生じ、かえって疼痛を認めることがある。麻痺側の肩関節は、亜脱臼に留意しながら愛護的に関節可動域訓練を行うべきである。

- 手指の可動域訓練は禁忌ではなく、愛護的に関節可動域訓練を実施することが適切である。

- 肩手症候群における疼痛は、手関節の固定装具を用いても改善しないことが多い。また、装具の当たり具合によっては、かえって疼痛を増悪させる可能性がある。

- Hippocrates法は、外傷性肩関節前方脱臼に対する徒手整復法で、上腕の牽引がメインである。肩関節亜脱臼に対しては、三角巾などを利用し、亜脱臼の拡大を防ぐなどの対応が行われる。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第15問

30歳の男性。統合失調症。高校時代から体調不良を訴えるようになり、自宅に引きこもっていた。5年前に幻覚妄想状態のため入院し作業療法を継続していたが、最近、「退院したい」と意欲を見せ始めた。この時期の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 就労準備

2: 趣味の拡大

3: 心身機能の回復

4: 生活リズムの改善

5: 自己管理技能の改善

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第47問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り動作では健側の方に行う。

2: 車椅子は片手駆動型が一般的である。

3: 階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4: シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5: ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

30歳の女性。多発性硬化症によるL1レベル以下の対麻痺の増悪を認め、Danielsらの徒手筋力テストで下肢筋力は2となったが、ステロイドパルス療法でようやく症状の進行が止まった。この時期における理学療法で適切なのはどれか。

1: 上肢筋力増強訓練

2: 下肢筋力増強訓練

3: 関節可動域訓練

4: 座位持久性訓練

5: 立位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第17問

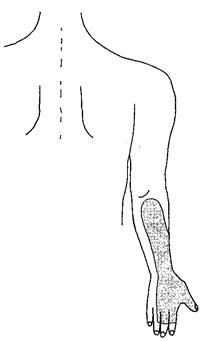

21歳の男性。右上腕骨骨折。図に示す領域の知覚が脱失し、運動麻痺がみられる。装着するスプリントで適切なのはどれか。

1: フレクサーヒンジ・スプリント

2: Bennett型長対立スプリント

3: Thomasスプリント

4: ナックルベンダー

5: 短対立スプリント

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第37問

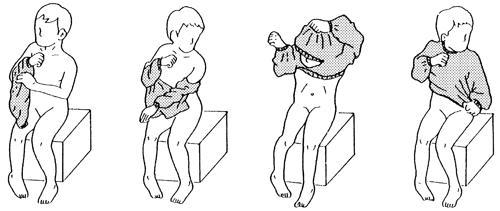

図は脳性麻痺児の着衣動作である。脳性麻痺のタイプはどれか。

1: 痙直型四肢麻痺

2: 痙直型両麻痺

3: 痙直型片麻痺

4: 失調症

5: アテトーゼ型

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第8問

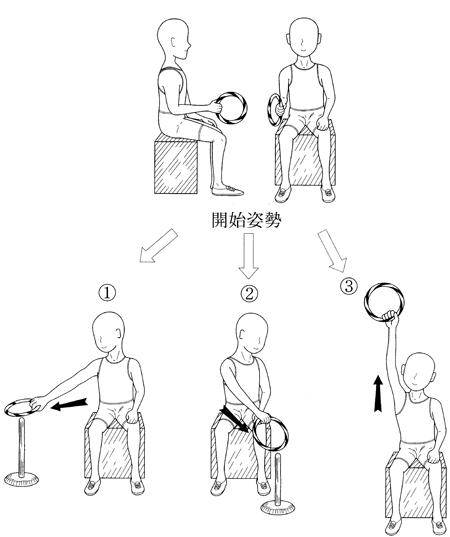

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

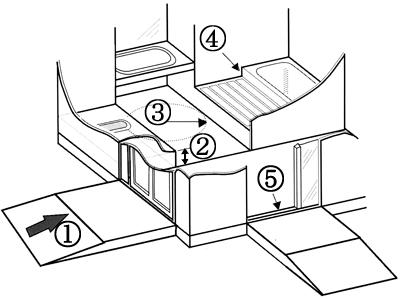

第48回午後:第12問

22歳の男性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子は床から390 mmの座面に100 mmの低反発素材のクッションを使用している。移乗は、車椅子から前・後方移動で自立し、ADLは環境整備の上で自立が見込めるようになった。1人暮らしを目的にした住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。

1: ①入口のスロープ傾斜を1/8とした。

2: ②便器の高さを床から400 mmとした。

3: ③移乗の車椅子操作のために回転半径を600 mm確保した。

4: ④浴槽のふちの高さを洗い場から150 mmとした。

5: ⑤テラスへの出入り口は埋め込みレールとした。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第3問

35歳の男性。右利き。バイク事故のため救急搬送された。頭部MRIのT2強調像にて両側前頭葉の眼窩面と背外側とに高信号域が認められた。約1か月後に退院。半側空間無視、記憶障害および視知覚障害はないが、脱抑制による職場でのトラブルが続き作業療法を開始した。この患者に行う評価で正しいのはどれか。

1: BADS

2: BIT

3: RBMT

4: SLTA

5: VPTA

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

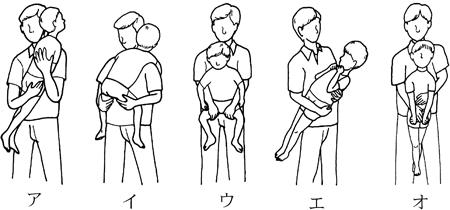

第35回午前:第11問

痙直型四肢麻痺の脳性麻痺児の抱き方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第69問

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)で、座位の作業活動で適切なのはどれか。

1: 椅子座位で風船バレー

2: 足で板を抑えて鋸引き

3: ろくろを使った陶芸の深皿作り

4: 机上に置いた鍵盤ハーモニカの吹奏

5: 机上で木槌を用いた革細工スタンピング

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第20問

45歳の男性。統合失調症。外来治療を受けながら母親と2人で暮らしている。3年前までは仕事に就いていたが、職場での対人関係がうまくいかず症状が悪化し退職した。現在は精神症状は落ち着き、ADLは自立し生活リズムも整っている。一般就労を希望し、作業療法士に相談した。この時点で患者が利用する障害福祉サービスとして適切なのはどれか。

1: 自立訓練

2: 共同生活援助

3: 就労移行支援

4: 就労定着支援

5: 就労継続支援B型

- 答え:3

- 解説:この患者はADLが自立し、生活リズムも整っており、一般就労を希望しているため、就労移行支援が適切な障害福祉サービスとなります。

- 自立訓練は、自律した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体機能の維持・向上や生活能力の維持・向上のための支援や援助を行うものですが、この患者はすでにADLが自立しているため、適切ではありません。

- 共同生活援助は、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行うものですが、この患者はADLが自立しており、生活リズムも整っているため、適切ではありません。

- 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものです。この患者は一般就労を希望しており、利用期間も原則2年以内に制限されているため、適切なサービスです。

- 就労定着支援は、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行うサービスですが、この患者はまだ就労していないため、適切ではありません。

- 就労継続支援B型は、現時点で一般企業への就職が不安・困難な者が対象で、雇用契約を結ばずに就労訓練を行えるものですが、この患者は一般就労を希望しているため、適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第44問

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者で自立が最も困難なのはどれか。

1: 自動車の運転

2: 車椅子のキャスター上げ

3: 車椅子で5 cmの段差昇降

4: 床面から車椅子への乗り移り

5: ベッドから車椅子までの側方移乗

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第27問

48歳の男性。妻と2人暮らし。会社の営業課長をしていたが、重要な打合せを忘れたり、得意先へ行く道を迷ったりするようになり、妻の勧めで物忘れ外来を受診した。頭部MRIで脳萎縮が認められ、作業療法が処方された。妻への支援で適切でないのはどれか。

1: 疾病教育を行う。

2: 生活環境を変える。

3: 夫への接し方を説明する。

4: 妻の余暇時間を確保する。

5: 利用できるサービスを紹介する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

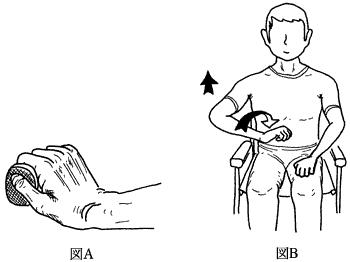

第46回午前:第8問

頸髄損傷患者。握力は測定不能で、ごく軽い物品は図Aのように把持できる。図Bのように肩関節外転を伴って、前腕を回内することができる。「顔にかかった掛け布団を払いのけることができない」と訴える。この患者の車椅子使用で正しいのはどれか。

1: フットサポートに手を届かせる方法はない。

2: 車椅子上での殿部の除圧は自力ではできない。

3: 車椅子前進駆動のために上腕三頭筋を用いる。

4: ADL自立のためには電動車椅子が必須である。

5: 適度な摩擦が得られればノブ付きハンドリムは不要である。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する